Die Lage an der Stecknitz

Weit bevor der planmäßige Landausbau unter den Sachsenherzögen und die Besiedlung mit westfälischen Kolonisten unter Heinrich von Badowide begann, hatten sich Slawen vom Stamm der Polaben auf dem Gebiet des heutigen Berkenthin niedergelassen.

Vieles spricht dafür, dass sie am östlichen Ufer der Stecknitz ansässig wurden, bot ihnen doch dieses Gewässer mit seinen angrenzenden Feucht- und Sumpfgebieten hervorragende Siedlungsbedingungen. Angaben über den genauen Zeitpunkt der ersten slawischen Siedlung in Berkenthin liegen uns nicht vor, vieles spricht aber für den Beginn oder die Mitte des 8. Jahrhunderts (s. bspw. Bohlenweg Klempau).

Erst im 12. Jahrhundert waren die mannigfachen Spannungen zwischen Slawen und Sachsen, nicht zuletzt hervorgerufen durch gewalttätige Christianisierung und Unterwerfungsversuche im 11. Jahrhundert weitgehend abgeklungen. – Noch im Sommer 1066 hatten sich die Abodriten in Ratzeburg gegen die christliche Oberhoheit erneut aufgelehnt. Kirche und Kloster wurden teilweise zerstört. Am 15. Juli war dann der Abt Ansverus mit seinen 18 Mönchen gefangen genommen, nach Einhaus bei Ratzeburg gebracht und dort auf dem Rinsberg durch Steinigung getötet worden. Er starb im Alter von 28 Jahren als Märtyrer.

Für die pragmatischen slawischen Händler war die Lage am Schnittpunkt unterschiedlicher Handelswege ein idealer Standort. So kreuzte schon damals die wichtige Handelsstraße zwischen den beiden aufstrebenden Hansestädten Lübeck und Hamburg die Stecknitz auf Berkentiner Gebiet. Sie verlief über Krummesse nach Groß Berkenthin, durchquerte dort die Stecknitz, wandte sich in Klein Berkenthin nach Süden, ging bei Göldenitz durch den Mühlenbach und weiter durch Niendorf und Kühsen nach Nusse. Hier führte eine Furt durch die Steinau. Der Weg verlief weiter zwischen Poggensee und Koberg hindurch über Köthel, überquerte dort die Bille und erreichte über Trittau und Glinde schließlich Hamburg. Eine andere stark frequentierte Straße war die Via Regia, sie verlief von Lüneburg über Artlenburg (Elbfähre), Lauenburg, Schwarzenbek nach Mölln, dann über Perzeke, dem späteren Marienwohlde, zwischen Lankau und Albsfelde hindurch nach Behlendorf und Hollenbek. Dort überquerte sie den gleichnamigen Bach und führte weiter über Groß Berkenthin, an Kählstorf und Klempau vorbei über Krummesse nach Lübeck. Von hier aus erfolgte der Vertrieb des Salzes über See. Erst 1741 wurde diese Route als Via Regia aufgegeben, denn die Pflasterung in Berkenthin und zwischen Hollenbek und Behlendorf wurde der Stadt Lübeck zu teuer. Von da an verlagerte sich der Verkehr auf die Straße Mölln, Fredeburg, Grönau, Lübeck.

Und schließlich verlief hier die Stecknitz, die sich in späteren Jahrzehnten zu einer der wichtigsten Verkehrsrouten im Norden überhaupt entwickeln sollte und noch dazu mit ihrem Fischreichtum eine wichtige Nahrungsquelle darstellte. Und nicht zuletzt bot das sumpfige Terrain entlang der Flussmäander Schutz vor Feinden. Möchten Sie einen Eindruck von dem Leben in einem mittelalterlichen slawischen Dorf, klicken sie hier.

Quelle: Wolfgang Prange: Siedlungsgeschichte des Landes Lauenburg im Mittelalter. In: Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins. Bd. 41, Wachholtz, Neumünster 1960

Ein zweifelsfreier Beleg für die Existenz dieser slawischen Vorläufersiedlung ist der Ortsname selbst, der eindeutig polabischen Ursprungs ist. Das Polabische war eine dem heutigen Polnisch nicht unähnliche slawische Sprache. Wie noch zu zeigen sein wird, findet das Kirchspiel sowie der Ort erste Erwähnung im Zehnregister des Bischofs Gottschalk aus dem Jahre 1230. Dabei handelt es sich um ein nach Kirchspielen geordnetes Verzeichnis der vom Ratzeburger Bischof in den Dörfern des Bistums Ratzeburg verlehnten Zehnten und der Lehnsmänner. Das in lateinischer Sprache abgefasste Register gibt einen Einblick in den Aufbau der Pfarrorganisation und den Stand des Landesausbaus im Gebiet des Bistums Ratzeburg zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Große Bedeutung erlangt das Register durch die Auflistung der Ortsnamen: Annähernd 400 Dörfer der heutigen Landkreise Herzogtum Lauenburg sowie Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sind mit ihren ursprünglichen Namen darin erstmals urkundlich erwähnt. Damit handelt es sich um ein grundlegendes wichtiges Dokument auch der lauenburgischen Geschichtsschreibung. Zu der hier erstmals erwähnten „Parrochia Parketin“, dem Kirchspiel Berkenthin, gehörten damals neben dem Kirchort Parketin (Berkenthin) die Dörfer Guldenize (Göldenitz), Ciresrode (Sierksrade), das später verlassene Hakebeke, Climpove (Klempau), Sclavicum Sarowe (Klein Sarau) und Sclavicum Parketin (Klein Berkenthin).

Der Name Parketin leitet sich dabei nach übereinstimmender Auffassung vom polabischen Personennamen Parchota ab. In Verbindung mit dem slawischen –in–Suffix wurde daraus in typischer Weise ein possessivistischer Ortsname: Der Ort eines Parchota bzw. der Ort, in dem ein Parchota lebt. Parchota („parch“ / Räude, Krätze / mit Endung „ota“ = der Räudige) war ein gebräuchlicher Name im Polabengebiet, so dass sich der Ortsname Parketin (oder Parkentin) u.a. auch im heutigen Mecklenburg-Vorpommern findet. So als Ortsteil von Bartenshagen-Parkentin südöstlich von Bad Doberan. Wie das Zehnregister zeigt, war der ursprüngliche Ortsname Parketin offensichtlich auch Jahrzehnte nach der deutschen Besiedlung noch gebräuchlich. Die deutschen Siedler hatten hier, wie fast überall im neuen Siedlungsgebiet, zunächst die alten slawischen Namen übernommen, die sie aber so aussprachen, wie es für sie am einfachsten war. Da sie in der Regel der slawischen Sprache nicht mächtig waren, gerieten die sprachlichen Wurzeln immer mehr in Vergessenheit. Mit einem polabischen Parchota konnten die deutschen Siedler „nichts anfangen“ und so wurde aus dem Anfangsbuchstaben P Ende des 16. Jahrhunderts ein B und aus Parketin wurde Berkent(h)i(e)n, wahrscheinlich angelehnt an das mittelniederdeutsche Wort „berke“ oder „barke“ (‚Birke‘). In den Schriftstücken der jüngeren Neuzeit hat sich dann durchgängig die Bezeichnung Berkent(h)i(e)n durchgesetzt.

Quelle: Henning Koepp: Die slavischen Ortsnamen im Kreis Herzogtum Lauenburg GRIN-Verlag 1999

Daneben deuten noch heute die Flurnamen „Wendefeld“ und „In der Freiheit“ vermutlich auch die Fluren „Bei dem Heiden Sohl“ und „Heyden Sohl“ auf die frühe Siedlung slawischer Polaben (Heiden) auf Groß Berkenthiner Gebiet. Wenden war lange Zeit die typisch deutsche Bezeichnung für die am östlichen Rand des Reiches siedelnden Slawenstämme. So findet sich am Südostzipfel der Gemarkung Berkenthin an der Kulpiner und Hollenbeker Grenze das Große Wendefeld und das Kleine Wendefeld an der Kulpiner Disnacker Scheide. Beide Areale gehören zweifelsohne zusammen, wurden, nach allem was wir wissen, nach der deutschen Besiedlung als Ausweichackerflächen von den Wenden neu angelegt. Die Auffassungen über die Bedeutung dieser Flächen gehen in der Literatur aber auseinander. Während Prange hier keinen verlassenen wendischen Wohnplatz sieht, sondern lediglich eine frühe Wirtschaftsfläche , sprechen Hans Georg Kaack und Hans Wurms von „einem von Wenden bebauten Acker mit namenloser Siedlung.“ Allerdings fehlen zur Bestätigung dieser Annahme archäologische Funde. Wir schließen uns hier der Auffassung von Prange an. Denn auf dem Weg vom Dorf Groß Berkenthin zum Wendfeld gibt es noch die Flur „In der Freiheit„. Diese bezeichnet den Beginn des Gebietes in dem die „Zehntfreiheit“ beginnt, also den slavischen Bereich ohne Zehntabgabe.

Dann gibt es noch die Flurbezeichnung „Dorfstelle“ östlich vom Dorf Gr. Berkenthin, die auf ein aufgegebenes slawisches Dorf hinweist. Denn direkt an diese Flur grenzt die Flur „Bei dem Heiden Sohl“ und „Das Heiden Sohl“. Hiermit sind vermutlich Heiden/Nicht-Christen gemeint, also der Teich, an dem die Wenden ihr Vieh tränkten. Es geht nicht um die Landschaftsform „Heide“ denn hier steht eindeutig „Heiden“.

Auch der Berkenthiner Lokalhistoriker Walter Koop vertrat die Theorie: Das eine slawische Vorläufersiedlung nicht direkt am Lauf der Stecknitz gelegen hat, sondern etwas entfernt in der heutigen Feldmark „Dorfstelle“ beiderseits des heutigen Disnacker Wegs in Richtung Bartelsbusch, etwa dort, wo die Bahnstrecke Ratzeburg – Bad Oldesloe die Straße querte. Grund für diese Annahme ist der Name der Gemarkung „Dorfstelle“, welcher wie andere lauenburgischen Feldnamen auf eine frühere Siedlung deutet. Gleichzeitig böte diese erhöhte Lage in sicherer Entfernung zur sumpfigen Stecknitzniederung ebenfalls deutliche Standortvorteile und entspräche dem typischen Siedlungsmuster wendischer Stämme. Allerdings fehlen auch hier archäologischen Funde, die diese These stützen könnten, wie Walter Koop nach langen Forschungen selbst feststellen musste. Wolfgang Prange widersprach dieser These. Er sah in der Berkentiner „Dorfstelle“ vielmehr den früheren Standort von Kählstorf. Von Karl Kersten (Vorgeschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg) gefundene Ziegelfunde könnten dies bestätigen. Er vermutete hier auch deshalb keine slawische Vorläufersiedlung, da Dorfstelle und Wendenfeld zu nahe beieinander lagen. Dies widerspräche der slawischen Siedlungsweise, nach der die Dörfer und Ackerflächen in gebührender Entfernung voneinander angelegt wurden.

Quellen: Prange, Siedlungsgeschichte, a.a.O.

Hans Georg Kaack und Hans Wurms :Slawen und Wenden im Lande Lauenburg, hrsg. vom Kreis Lauenburg

Walter Koop im Gespärch nach einem unveröffentlichten Manuskript

Karl Kersten: Vorgeschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg. (= Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde in Schleswig-Holstein 2) Neumünster 1951

Vieles spricht aber für einen anderen Ansatz, der als Kern des späteren Ortes eine Rundlingsiedlung am östlichen Ufer der Stecknitz im Kern des heutigen Groß Berkenthin vermutetet. Diese Theorie wurde u.a. von dem Berkenthiner Lokalhistoriker Walter Koop vertreten, der sich intensiv mit den Wurzeln der Siedlung befasst hat. Ein Rundling (auch Runddorf, Rundlingsdorf) ist eine typische dörfliche Siedlungsform, in welcher in der Frühzeit des Landesausbaus zu deutschem Recht eine überwiegend slawische Bevölkerung angesiedelt oder neu zusammengefasst wurde. Dabei sind die Höfe um einen runden oder ovalen Platz gruppiert, der bei der Anlage nur über einen Zugang verfügte. Dieses Runddorf kann im Bereich des heutigen Börnbargs angesiedelt werden. Selbst die jetzige stark veränderte Bebauung scheint bei eingehender Betrachtung die Annahme einer solchen Siedlungstheorie zu bestätigen; noch heute gruppieren sich die Gebäude um eine Fläche, die an die Kanalniederung grenzt und nur über einen Zugang verfügt, der heute von der Gastwirtschaft Hack und dem Resthof Meine-Schmidt begrenzt wird. Es besteht in der Forschung Einigkeit darüber, dass die Bewohner der Rundlinge Wenden waren, d.h. wenn es diese Vorläufersiedlung gegeben hat, dann waren ihre Bewohner Polaben. Es kann aber in unserem Fall nicht mehr geklärt werden, ob es sich hierbei um eine vollkommen autonome Gründung gehandelt hat oder ob sie unter dem deutschen Siedlungsdruck , der im Ratzeburger Land nach Errichtung der gleichnamigen Grafschaft 1143 eingesetzt haben dürfte, entstanden ist. Denn die Forschung geht davon aus, dass solche Rundsiedlungen oft auch von vorher vertriebenen neu anzusiedelnden slawischen Gruppen gegründet wurden. Auch ungeklärt ist, welcher Zweck mit dieser Siedlungsform verfolgt wurde. Weder der Wehr- oder Kultplatzgedanke noch die Einordnung als Viehpferch konnten bislang belegt werden.

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde dann, dieser Annahme zufolge, die wendische Rundsiedlung im Zuge des deutschen Landausbaus unter den Ratzeburger Grafen und Bischöfen um eine Angersiedlung erweitert. Trifft Walter Koops Rundling-Theorie zu, handelte es sich tatsächlich um einen Ausbau der vorhandenen Siedlung und nicht um eine Neugründung, wie in der Forschung ebenfalls behauptet wird. Dabei versteht man unter einem Angerdorf eine Dorfform, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die Häuser und Gehöfte des Dorfes planmäßig um einen zentralen Platz, den Anger (von ahd. angar = Weide oder Grasplatz), angelegt sind – wobei der Anger Gemeinbesitz der Dorfgemeinschaft ist. Der Anger kann die Form eines langgestreckten Ovals haben, wie im Falle Berkenthins, kann aber auch verschiedene andere Formen haben. Das Angerdorf gilt laut Budesheim als dominante Form des Dorfausbaus der Spätphase des mittelalterlichen Landausbaus. Wie auf älteren Karten zu erkennen ist, erstreckte sich dieser Anger nun vom ehemaligen Rundling in nördliche Richtung parallel zum Verlauf der Stecknitz, etwa entlang der heutigen Ratzeburger Straße. Auf diese Weise, so die Hypothese Walter Koops, fand der Ort Anschluss an die wichtige Handelsroute von Hamburg nach Lübeck. Diese wichtige Verkehrsachse durchquerte, wie wir wissen, in einer Furt nördlich der heutigen Autobrücke die Stecknitz, um dann am östlichen Ufer in Richtung Krummesse und Lübeck abzubiegen. Aufgrund der veränderten Straßenführung und der heutigen Bebauung ist der Charakter des ehemaligen Angerdorfes Deutsch Parkethin aber nicht mehr ohne weiteres zu erkennen.

Quellen:

Matthias Hardt: Rundling. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 25, Berlin/New York 2003, Seiten 493–495.

Matthias Hardt: Slawen. In: Michael Borgolte: Migrationen im Mittelalter. De Gruyter, Berlin/Boston 2014 S. 171–181.

Walter Koop im Gespräch

Ratzeburger Zehnregister a.a.O.

Was mit den ehemals wendischen Bewohnern am Ostufer der Stecknitz geschah, lässt sich nur vermuten. Bereits zu Beginn des folgenden 13. Jahrhunderts war (Groß) Parketin eine „deutsche“ Siedlung, während die Wenden nun nur noch auf der westlichen Seite der Stecknitz in Sclavicu Parketin, oder vereinfacht in Wendisch Parketin, dem späteren Klein Berkenthin, nachweisbar sind. Denn das Zehntregister sagt, dass hier Slawen lebten: „Sclavi sunt“! Damit kann Wendisch Parketin als Flüchtlingssiedlung angesehen werden, in die zumindest ein Teil der Bewohner Parketins ausgewichen sind. Ob sie aus ihrer alte Siedlung im Zuge einer planmäßigen deutschen Besiedlung unter den Ratzeburger Grafen oder ihren Nachfolgern gewaltsam vertrieben wurden oder ob sich die Neusiedler neben den slawischen Bewohnern niedergelassen haben und diese schließlich sukzessive verdrängt haben, lässt sich heute nicht mehr erschließen. Wahrscheinlicher ist, dass sich die nun wendische Minderheit schnell durch die deutsche Mehrheitsbevölkerung assimiliert wurde, also sprachlich, kulturell und rechtlich integriert wurde und zumindest in Teilen sogar an ihrer alten Wohnstätte am östlichen Stecknitzufer verblieben ist. Opitz hält denn auch die (gewaltsame) Vertreibung der wendischen Bevölkerung aus ihren angestammten Siedlungen im Lande Ratzeburg eher für die Ausnahme. Die Anlage des Wendfeldes scheint Beleg dafür zu sein, dass ein Teil der Bewohner bleiben konnte. Man geht davon aus, dass dieser Teil der Feldmark nach der deutschen Übernahme von den verbliebenen Wenden neu angelegt wurde, wobei diese Gegend damals noch durch Wald von der nun deutschen Gemarkung abgetrennt war. Vermutlich war die Anpassung der Slawen an die deutsche Lebensweise in dieser Zeit schon so groß, dass sie als Bewohner in den eroberten Siedlungen nicht als Fremdkörper wirkten und um 1200 keine Anpassungsprobleme mehr hatten. Umgekehrt hatten offensichtlich auch die deutschen Siedler kein Problem damit, den slawischen Namen der Siedlung beizubehalten, weil das Slawische offensichtlich nicht als feindlich empfunden wurde.

Da diese Bevölkerungsumschichtung relativ schnell geschehen ist, ist zu vermuten, dass dieser Prozess aber doch unter einem gewissen Druck abgelaufen ist. Die genauen Umstände müssen ungeklärt bleiben. Wie auch immer: Als Berkenthin im Jahre 1230 im Ratzeburger Zehnregister erstmals urkundlich erwähnt wurde, wurde bereits zwischen einem Parketin und einem Wendisch Parketin unterschieden. Dabei galt nur noch für Wendisch Parketin wendisches Recht. Parketin wurde um 1230 im Ratzeburger Zehntregister bereits nach deutschem Recht besteuert. Die Berkenthiner Kirche erhielt die Hälfte des Zehnten von einer Hufe, der Rest des bischöflichen Zehntanteils floss in die bischöfliche Kasse; „ Parketin Ecclesia I. preter quem dimidia decima vacat episcopo.“ Klein Berkenthin wurde um 1230 als „Slavicum Parkethin“ bezeichnet. Das Zehntregister sagt aus, dass hier Slawen wohnten: „Sclavi sunt“. Und sie zahlten keine Abgaben an den Landesherren (s. Flur „In der Freiheit“), da das Land nicht vermessen und nicht in Hufen eingeteilt war: „Nullum benificium est“. Jedoch hatten auch sie einen Zehnten an den Bischof zu zahlen. Dieser „Slawenzins“ wurde aber nicht nach Fläche, sondern nach der Gespannhaltung berechnet: Auf einen von einem Ochsen- und Pferdegespann gezogenen Hakenpflug mussten 2 Scheffel Roggen, 12 Pfennige und einen Topp Flachs gezahlt werden, wobei ein Topp ungefähr 40 Handvoll gebrochenen Flachs meint.

In der schriftlichen Überlieferung taucht dann erstmals 1409 die Bezeichnung Klein Parkethin für Wendisch Parketin auf, während die Bezeichnung Deutsch oder Dudisch Parketin für das heutige Groß Berkenthin in frühen Schriftstücken gar nicht vorkommt. Statt dessen ist nur von Parkenthin die Rede. – Neben Berkenthin gibt es im Kreis Herzogtum Lauenburg und im angrenzenden Mecklenburg eine Reihe weiterer sogenannter Doppeldörfer: Groß und Klein Sarau, Groß und Klein Disnack, Groß und Klein Pampau etc. In der Regel ist der Ort mit dem Attribut Klein der Ort, in den die wendische Urbevölkerung vertrieben bzw. neu angesiedelt wurde.

Mehr über die deutsche Ostkolonisation erfahren Sie hier.

Henning Koepp a.a.O. S. 9

Prange, Siedlungsgeschichte, a.a.O.

Den Eersten sien Dod, den Tweeten sien Not, den Drütten sien Brod!

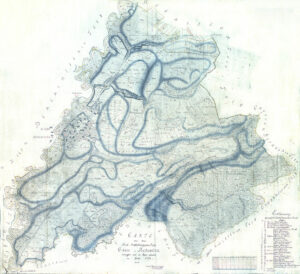

Die Anlage des Angerdorfes (Deutsch) Parketin muss planmäßig und auch einigermaßen zügig erfolgt sein. Der Anger musste gemeinsam abgesteckt werden, die Dorfbewohner mussten sich in der Bebauung abstimmen: Wer baut wann und wo? Wahrscheinlich war beim Errichten der Gebäude auch gegenseitige Hilfe der ganzen Gemeinschaft von Nöten. Das gleiche gilt für die Anlage der Äcker. Dabei dürften die ersten deutschen Bewohner Siedler gewesen sein, die von den Ratzeburger Landesherrn gegen das Versprechen von Land angeworben wurden. Nach allem, was wir auch von anderen Orten wissen, müssen die Siedler vor allem aus Gegenden südlich der Elbe angeworben worden sein. Sie kamen, wie der Zeitgenosse Helmold von Bosau in seiner „Chronica Slavorum“ beschreibt, aus dem damals schon übervölkerten Westfalen. Zweite und dritte Bauernsöhne, denen zuhause lediglich eine Existenz als Tagelöhner und Knecht blieb, kamen in ein Land, das trotz der Besiedlung durch die Slawen noch weitegehend unerschlossen war. Jeder von ihnen wurde vom Ratzeburger Landesherrn mit einer Hufe, d.h. mit einer Hofstelle, dem Nutzungsrecht an der Allmende und Ackerland ausgestattet. Dabei entsprach eine Hufe in etwa der Größe, die einer Familie ein entsprechendes Auskommen sicherte und den Hufner noch dazu in die Lage versetzte, seine Abgaben an Landesherrn und Kirche zu zahlen. Im Lauenburgischen entsprach eine Hufe in etwa 12,5 ha, war aber auch von der Bodengüte abhängig. Als Flächenmaß ist eine Hufe aber regional sehr unterschiedlich groß, entsprechend der örtlichen Bodenschätzung (Bonitierung), also der Ertragsleistung der Böden Zunächst einmal ging es für die Neubürger darum, das unmittelbare Überleben zu sichern: Zwar fanden sie auf den ihnen zugedachten Gebiet an der Stecknitz bereits die beschriebene slawische Siedlung vor, aber die nähere Umgebung war noch weitgehend unerschlossen. Gleich hinter der kleinen Feldmark der slawischen Ureinwohner begann der hautsächlich von Eichen und Buchen bestandene Wald, in den feuchten Niederungen der Stecknitz wuchsen Erlen, Birken und Weiden. Dazwischen überall Gestrüpp, Torfmoore und schlechte Wiesen. Für die – angenommenen – ersten 12 Siedler – wurden nun Grundstücke um einen Anger parallel zur Stecknitzniederung in der Verbindungslinie zwischen dem alten slawischen Runddorf und dem Handelsweg nach Lübeck abgesteckt. Verglichen mit anderen Siedlungen gehörte Parkenthin lange Zeit eher zu den kleinen Siedlungen im Ratzeburger Land. Während im Zehntregister noch keine Hufenzahl angegeben wurde, sind im Ratzeburger Hufenregister von 1192 für Parketin erst 8 Hufen vermerkt, während es in Wendisch Parketin 4 solcher Stellen gibt. Mit dem Land ging man großzügig um, denn es war ja genug davon da. Erste kleine primitive Behausungen, um sich gegen die Hitze, Kälte, Sturm und Regen zu schützen. Zugleich wurden die slawischen Ureinwohner von deren dorfnahen Äckern und Feldern gedrängt und unter den Neubauern aufgeteilt. Die erste Flurkarte ( von 1774) vor der ersten „Flurbereinigung“, der Verkoppelung im 18. Jahrhundert, zeigt dabei, dass das gesamte Berkenthiner Ackerland auffällig in viele kleine und kleinste Parzellen zersplittert war, die noch dazu den Gegebenheiten des Geländes angepasst waren. Diese sogenannte Gewannflur entsprach der damaligen kollektiven Wirtschaftsweise.

Einige mögen dann im ersten Herbst und Winter noch einmal wieder nach Hause gezogen sein, um den Zurückgebliebenen vom Erlebten zu berichten und sich für das kommende Jahr zu rüsten: Schmiede, Rademacher und sonstige Handwerker hatten Hochbetrieb, Sägen, Äxte, Beile mussten besorgt werden, ebenso Vieh und Hausgeräte. Im zeitigen Frühjahr brachen dann die Verheirateten mit Frau und Kindern, mit Saatkorn und sonstigem Sack und Pack erneut in die neue Heimat auf. Den Junggeselllen gab der Vater den erfahrenen Knecht mit auf den Weg, der alles kannte. Der zukünftige Schwiegervater beteiligte sich noch mit einem Gespann als Aussteuer für seine Tochter. Es waren nicht die Ärmsten und Schwächsten, die auszogen, in der Ferne ihr Glück zu suchen!

In Gemeinschaftsarbeit wurden dann die übernommenen Äcker bestellt und Bauholz geschlagen. Vielleicht mit Hilfe herbeigeholter Zimmerleute begann bald darauf der Bau winterfester Häuser. Dafür mussten Feldsteine für die Fundamente gesammelt und verlegt werden. Das Fachwerk wurde aus den grob behauenen Baumstämmen errichtet und dazwischen das senkrechte Stockwerk eingesetzt. Drum herum wurden danach aus geschmeidigem Astwerk die „Wände“ gewunden und mit Lehm verschmiert. Es folgte das Dach, das mit Plaggen, ausgestochenen Stücken Heide- oder Waldboden, oder mit Reet aus der Secknitzniederung eingedeckt wurde. So ähnlich oder in Blockhausbauweise wurden schließlich auch die ersten Ställe für das Vieh errichtet. Um die Häuser herum entstanden zugleich die ersten sogenannten Kohlhöfe, um die Bewohner mit erstem Obst und Gemüse zu versorgen.

Während so einige noch mit dem Bau der Häuser beschäftigt waren, gingen andere an die Rodung der ersten Waldstücke bzw. der Kultivierung der Heideflächen. Bäume wurden gefällt, Stubben gerodet und verbrannt, neue kleine Ackersteifen angelegt. Im Herbst des ersten Jahres konnte dann mit etwas Glück die erste kärglich Ernte an Buchweizen eingefahren werde. Im der kalten Jahreszeit wurde dann weiter gesägt, gezimmert und geschnitzt oder die erste Wolle gesponnen. Auch wenn den Siedlern noch viele harte Jahre bevorstanden, Hunger und Tod über Jahre hinweg sicherlich stets gegenwärtig waren, so waren doch die Anfänge gemacht. Was auch für viele andere Kolonisten galt, wird auch für die ersten deutschen Berkenthiner Siedler gegolten haben: „Den Eersten sien Dod, den Tweeten sien Not, den Drütten sien Brod.“ Die deutsche Siedlung war neben der älteren slawischen Siedlung Parketin entstanden.

Quellen:

Helmold von Bosau: Chronica Slavorum, Leipzig 1898

Heidrun Reimers u.a: Wenn ich noch doran denk..“, Chronik von Klinkrade

Dabei scheint Berkenthin nicht von Anfang an als Kirchort vorgesehen gewesen zu sein. Wir wissen, dass die Parochia Parketin, das Kirchspiel Berkenthin, selbst erst nach 1194 durch eine Abteilung von St. Georgsberg entstand, das laut einem Dokument aus diesem Jahr noch den ganzen Nordwesten des Landes Ratzeburg und Gebiete östlich des Ratzeburger Sees umfasste und laut Prange mehr einem Missionsgebiet denn einer Kirchengemeinde glich. Prange ordnet die Gründung des Kirchspiels Berkenthin in die Zeit um das Jahr 1200 ein, nämlich in die Zeit, als in Ratzeburg Bischof Isfried residierte, der im Jahre 1204 starb.

In etwa zeitgleich entstanden in diesem Gebiet noch die Kirchspiele Krummesse und Schmilau ebenfalls durch Abspaltung vom Kirchspiel St. Georg. Deutlich älter sind die Kirchspiele Gudow, Sterley, Mustin, Karlow sowie Schlagsdorf und Breitenfelde, wobei die beiden letzten bereits vor 1194 ebenfalls vom Kirchspiel St. Georg abgelegt wurden.

Zum Kirchspiel gehörten damals, wie bereits erwähnt, außerdem Wendisch Berkenthin, Göldenitz, Sierksrade, Hakenbek, Klempau, Wendisch (Klein) Sarau und später auch Kastorf. Der Ort Hakenbek wurde1361 letztmalig genannt; er bestand damals aus 2 Hufen. Der Flurname Hakenek am Nordzipfel der Gemarkung Klein Berkenthin erinnert heute noch an dieses verlassenen Ort. Damals muss das Angerdorf Parketin schon bestanden haben, denn läge der Baubeginn der Kirche zeitgleich mit der Dorfgründung, wäre wohl wie üblich für die Kirche ein Standort inmitten der Gehöfte am Dorfanger gewählt worden. Stattdessen liegt die Kirche am Rande des (damaligen) Dorfes außerhalb der der Angersiedlung. Auch lag das Kirchenland bis zur Flurbereigung in der 1970er Jahren nicht im Gemenge mit dem Ackerland der Bauern, wie zu erwarten gewesen wäre, sondern weit draußen im Süden der Feldmarkt an der Hollenbeker Grenze. Es sollte den Lebensunterhalt des Pfarrers sicherstellen und war zugleich für die Ausstattung der Kirche gedacht. Alten Urkunden zufolge erhielt die Kirche um das Jahr 1200 zunächst 2 Hufen Ackerland, dazu aber noch die dreifache Fläche damals noch unkultivierten Landes. Wie weit Rodung betrieben wurde und das Land urbar gemacht wurde, überließ man offensichtlich dem Pfarrer selbst.

Quellen:

Prange, Siedlungsgeschichte, a.a.O.

Opitz, Herzogtum Lauenburg, a.a.O.

Der erste Berkenthiner – ein Lebensbild

Was erfahren wir aber über das Leben unserer Vorfahren in diesen fernen Zeiten? In der Regel beschäftig sich die Geschichtswissenschaft mit der Erforschung der großen historisch bedeutsamen Ereignisse. Da geht es um Kaiser, Könige, Herzöge und sonstige Staatenlenker, um große Politik, Ränke, Kriege, Eroberungen. Was wissen wir aber von dem Alltag der kleinen Leute in unserem Dorf, die die „große Politik“ erdulden und oft genug zu erleiden hatten? Die schriftlichen Überlieferungen, die uns zur Erforschung des Lebens unserer Vorfahren in früheren Jahrhunderten vorliegen, sind Urkunden, Höfebücher, vielleicht Kirchenbücher oder sonstige spärliche Aufzeichnungen aus den Amtstuben, die uns aber erst für die letzten Jahrhunderte, dann aber in zunehmenden Maße, zur Verfügung stehen. Für unsere Chronik haben wir aber das Glück, dass wir mit der Familienchronik Hack eine ganz wertvolle Arbeit vorliegen haben, die uns Einblick in die Lebens- und Wirtschaftsweise einer Berkenthiner Familie in früheren Jahrhunderten erlaubt. Der Autor Peter Jürs beschreibt in dieser gründlich recherchierten Familiengeschichte (Peter Jürs: Chronik der Familie Hack, unveröffentlicht) den Werdegang einer Berkenthiner Bauernfamilien von 16. bis ins ausgehende 19. Jahrhundert, in der er sich auf eine Vielzahl unterschiedler Quellen bezieht. Zugleich zeigt die Arbeit, wie die großen politischen Zeitereignisse unmittelbar in das Leben der einfachen Menschen auch in unserem Dorf hineinwirkten. Dreißigjähriger Krieg, Erbstreitigkeiten um die Herzogenwürde, Siebenjähriger Krieg, Napoleons Feldzüge usw, alles wurde hier in der Regel leidvoll miterlebt. Also begeben wir uns mit der Familie Hack auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte. Die dokumentierte Geschichte der Familie Hack wird uns ab dem 16. Jahrhundert durch diese Chronik begleiten.

Für die Zeit des Mittelalters aber bleiben wir weitgehend auf unsere Phantasie und Vorstellungskraft angewiesen, wenn wir uns ein Bild von dem Alltag des einfachen Mannes bzw. der einfachen Frau in diesen Zeiten machen wollen. Begleiten wir also den fiktiven ersten (deutschen) Berkenthiner auf seinem Weg aus seiner westfälischen Heimat an die Stecknitz. Auch wenn es diese Person nie gegeben hat, so orientiert sich das folgende Lebensbild doch eng an recherchierten Beschreibungen, die anderenorts aus dieser Zeit vorliegen. Die folgenden Darstellung orientiert sich an der Dartsellung Helmut Ritzdorf, der in plastischer Art die Kolonisation am Beispiel Havekosts beschreibt. (Helmut Ritzdorf: Havekost: 700 Jahre Bauerndorf am Sachsenwald, Damaschke 1978)

Johannes

Der Sommer in dem kleinen westfälischen Weiler neigte sich dem Ende zu, die Tage wurden merklich kürzer und die Abende waren schon frisch. Wir schreiben das Jahr 1180. Der Ernte war in diesem Jahr eher karg gewesen, einem kalten Frühjahr war ein kühler nasser Sommer gefolgt, so dass das Korn nur verspätet reif geworden war. Die Ernte, die jetzt in der Scheuer lag, würde kaum reichen, um Mensch und Tier durch den Winter zu bringen. Und besonders zum Frühjahr hin würde der Hunger gefolgt von Krankheit und Not wieder umgehen in dem kleinen volkreichen Dorf. Doch nun stand erst einmal der Herbst vor der Tür. Johannes, so hieß der junge Mann von knapp 20 Lenzen, den wir auf seiner Lebensreise begleiten wollen, hatte den ganzen Tag schwer auf dem Acker des väterlichen Hofes gearbeitet, war den ganze Tag hinter dem Pflug, der von zwei stattlichen Ochsen gezogen wurde, das lange Gewannstück auf und abgegangen. Er war auf dem elterlichen Hof der Zweitgeborene, sein älterer Bruder Jakob würde einst das Erbe antreten und der neue Bauer werden, ihm selbst aber würde später nichts anderes übrig bleiben, als sich als Knecht oder Tagelöhner bei seinem Bruder oder auf eine anderen Hof zu verdingen.

Aber an diesem Tag waren ihm ganz andere Gedanken durch den Kopf gegangen. Es hatte nämlich die Nachricht die Runde gemacht, dass gestern Abend Sendboten eines fremden Fürsten angekommen seien, die junge Männer wie ihn für einen Umzug weiter im Osten, im Slawenland zu werben suchten. Schon in den vergangenen Jahren waren immer wieder solche Werber in seinem und in den Nachbardörfern aufgetaucht, aber er selbst war noch zu jung gewesen, um sich ernsthaft auf ein solches Abenteuer einzulassen. Nun aber hieß es, dass alle Dörfler heute Abend nach dem Abendläuten unter der alten Dorflinde zusammenkommen sollten, um die Botschaft der fremden Männer zu hören.

Die fremden Werber

Als Johannes nach der Abendvesper auf dem Dorfplatz eintraf, hatte sich dort schon das halbe Dorf eingefunden. Überall stieß er auf lebhaft miteinander disputierenden Gruppen, überall ging es um die Frage, wer wohl die fremden Männer seine und vor allem woher sie kämen und was sie wohl zu sagen hätten. Jeder meinte irgendetwas gehört zu haben, aber keiner wusste Genaues. Und da sah Johannes sie selbst, direkt unter der großen, weit ausladenden Dorflinde. Zwei Männer mittleren Alters, der eine stattlich gekleidet in der Art eines höhergestellten Herren, mit bis zu den Knien reichenden Umhang, wertvolle Lederschuhen und einer Fellmütze. Sein Gesicht zierte ein offensichtlich sorgsam geschnittener Vollbart. Daneben der andere, in der Art der einfachen Leute gekleidet, sein Schreiber, wie sich später zeigen sollte. Die Reitpferde nebst einem beladenen Packpferd waren am Rande des Dorfangers angebunden.

Und dann begann der vornehm gekleidete auch schon mit lauter Stimme an zu reden. Er sprach in niederdeutscher Mundart, die dem Westfälischen nicht unähnlich war, dennoch verstand Johannes nicht sogleich alles. Als die Stimme des fremden erklang, kehrt sogleich Ruhe auf dem Dorfplatz ein, einige abseits stehende Männer und Frauen traten etwas näher heran und alles scharte sich um den mächtigen Lindenbaum, um besser hören zu können. Der Bote stellte sich als ein Mann des Grafen von Ratzeburg vor, das viele Tagesreisen von hier weit im Norden liege, ganz am Rande des Reiches des mächtiges Herzogs Heinrich von Sachsen. Sein Ratzeburger Herr habe ihn geschickt, um tapfere und fleißige Männer und Frauen in sein Land zu holen, welches ein gutes und fruchtbares Land sei, das viele Bauerfamilien ernähren könne. Es gebe dort gute Böden, viel wildreichen Wald und Wasser, so dass keiner Not leiden werde. Wer seinem Rufe folge, dem verspreche der Graf genug Boden zur Bewirtschaftung, um eine Familie zu ernähren. Und über zehn Jahre hinweg sei er von allen Abgaben und Diensten befreit. Noch lebten in dem Land nur wenige Menschen, Angehörige eines slawischen Stammes, aber es sei genug Platz für alle da. Der Graf stelle alle seine Untertanen unter seinen persönlichen Schutz und er garantiere den Landfrieden und die Herrschaft von Recht und Gesetz. Er schloss seine Rede schließlich damit, dass jeder seine Worte in Ruhe bedenken solle, und wer sich im anzuschließen wolle, solle binnen des nächsten Tages zu ihm kommen und sich in seine Rolle eintragen lassen. Im nächsten zeitigen Frühjahr werde er wiederkommen und den Treck sicher in das Land des Grafen zu Ratzeburg leiten.

Als er geendet hatte, ging ein Raunen durch die Menge. Genug Land, um eine Familie zu ernähren! Gutes Bauernland! Recht und Landfriede! Vieles hatte man gehört, was es zu bereden galt. Und wie würde es dort wohl aussehen, in der Gegend noch jenseits des großen Flusses, der Elbe, im Norden? Es würde eine schwere Entscheidung sein, das Dorf und Familie vielleicht auf Nimmerwiedersehen zu verlassen.

Eine schwere Entscheidung

Auch Johannes fand in dieser Nacht nicht in den Schlaf. Lange noch hatte er an dem Abend mit einigen vertrauten Freunden zusammengesessen und alles hin und her gewendet. Ja, wie würde es sein dort in der Fremde? Gab es dort nicht fremden Menschen mit einer anderen Sprache, die Slawen, von denen der Werber gesprochen hatte. Würde er überhaupt willkommen sein oder würde man ihn gar befehden? All das ging ihm durch den Kopf. Auf der anderen Seite wusste er, dass ihn hier in der Heimat ein karges Leben als unfreier Knecht oder Tagelöhner erwartete, harte Arbeit tagein tagaus für einen Bauern. Nur schwer würde er mit seiner Hände Arbeit eine Familie ernähren können. Zu genau hatte er die Not der kleinen Leute hier im Dorf vor seine Augen, zu genau wusste er von Hunger, Not und Tod. Aber ob seine Liebste, Ryke, die Tochter eines Kätners, ihm folgend würde? Mit ihr musste er am nächsten Tag unbedingt alles bereden.

Auch am nächsten Tage gab es nur einen Gesprächsstoff in dem Weiler. Bereits in der Frühe hatte Johannes an die Tür der kleinen Kate gepocht, in der seine Ryke zuhause war. Auch sie war am Abend in Begleitung ihrer Eltern auf dem Dorfplatz gewesen, auch sie hatte in der Nacht kein Auge zugemacht, auch ihr waren zu viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Es wurde ein langes ernstes Gespräch zwischen den beiden jungen Menschen, immer wieder unterbrochen von langen Schweigemomenten. Doch neben all den bangen Fragen überwog bei beiden die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf eine eigene Hufe, eine Bleibe für sich und ihre zukünftige Familie. Ja, man wurde sich bald einig, man würde es wagen, sie würden zusammen ihr Glück in der Fremde suchen. Johannes würde vorfahren, wie es der Werber gesagt hatte, und er würde sie nachholen, sobald es möglich sein würde.

Als Johannes gegen die Mittagsstunde zur Linde ging, wo die beiden Werber inzwischen einen einfachen Tisch und einen Stuhl aufgestellt hatten, traf er dort schon auf sieben weitere Entschlossene, alles wie er Zweit- oder Drittgeborenen großer Bauerstellen, aber auch zwei Knechte und Tagelöhner aus dem Dorf. Der Werber fragte ihn, wer er sei und ob er sich alles recht gut überlegt habe. Er nannte seinen Namen und dass er alles mit den Seinigen besprochen und den Segen seines Vaters zu diesem Unternehmen habe.Danach wurde alles mit einem Handschlag besiegelt. Nun war es entschieden: Er würde sich mit den anderen aus einem Dorf im nächsten Frühjahr auf die Reise seines Lebens machen.

Der Winter wurde damit zugebracht, das nötigste für den ersten Sommer in dem fremden Land zusammenzustellen. Von seinem Vater erhielt er einen der schweren Leiterwagen, der von zwei Ochsen gezogen und mit einer Plane überzogen wurde. Dieser wurde mit allem nötigen Handwerkszeug beladen: Äxte, Sägen, Hacken, Spaten, Schaufeln und sogar den Pflug mit der eisernen Pflugschar , der erst seit einigen Jahren auf dem Hof zum Einsatz kam, und die schwere Arbeit auf dem Acker deutlich erleichtert hatte. All das war sein Erbteil, das ihm als Zweitgeborener zustand. Nein, er gehörte nicht zu den Ärmsten im Ort. Dazu die nötigsten Haushaltsgeräte wie Töpfe, hölzerne Löffel und Schalen. Wichtig war aber vor allem das Saatgetreide, Buchweizen, den man im Frühjahr gleich würde ausbringen müssen, um möglichst noch im ersten Herbst eine kleine Ernte einzufahren.

Aufbruch und Reise

Im folgenden Frühjahr noch weit vor dem Osterfest hieß es dann Abschied nehmen. Wie angekündigt war derselbe Werber kurz nach der Schneeschmelze, diesmal in Begleitung zweier anderer Männer wieder im Dorf erschienen. Er hatte im Dorfkrug beim Wirt Quartier genommen, es gab noch einiges zu bereden, bevor sich der Treck auf die lange Reise machen konnte. Die acht Wagen, die fertig beladen bereit standen, wurden begutachtet, einige wurden für zu schwer für den langen Weg befunden, so dass einiges wieder abgeladen werden musste. Die Ladung anderer Fuhrwerke wiederum wurde auf Anraten des Werbers ergänzt, bis dann schließlich am frühen Morgen eines kalten Märztages angespannt wurde. Und allen war das Herz schwer, als sich der kleine Treck schließlich unter lautem Rufen in Bewegung setzte. Ein Wagen nach dem anderen fuhr über die sandige Dorfstraße hinaus ins freie Feld.

Noch bis in den Vormittag hinein wurden sie von einer Schar Kindern und junger Leute begleitet, aber dann war man alleine auf dem schmalen Weg durch die Heide. Der heimische Kirchturm war längst hinter der letzten Kuppe verschwunden und die Grenzen der eigenen Feldmark hatte man hinter sich gelassen. Lang und endlos zog sich der Weg an diesen ersten Tagen, oft nicht mehr als ausgefahrene Wegspuren, zog sich durch Ebenen, durchquerte dann aber immer wieder tiefe Wälder. Nur selten kam man an kleinen Dörfern mit rauchenden Schornsteinen oder kleinen Städten vorbei, deren Namen man nicht kannte. Zuweilen begegneten ihnen andere Reisende, zumeist Handelsleute oder auch Pilger, man brachte die Gespanne zum Stehen, erkundigte sich nach dem Woher und Wohin und bedachte sich gegenseitig mit Ratschlägen. Der und der Weg sei schlammig und bodenlos und sei unbedingt zu umfahren! In einem Wald lauerten Wegelagerer und Strauchdiebe, deshalb sei dringend ein kleiner Umweg in Kauf zu nehmen! Während man am Tag Ansiedlungen mied, ließ man sich nachts meist in der Nähe von kleinen Dörfern und möglichst in Nähe von kleinen Bachläufen nieder. Die schweren Wagen wurden im Schutz vor Wind und Regen, aber auch vor Diebesgesindel im Kreis aufgefahren, führte die Ochsen zur Tränke und sorgte dafür, dass sie trotz des zeitigen Frühjahrs ihr Futter fanden. Zuweilen kam man mit einheimischen Dorfbewohnern ins Gespräch, wenn man abends um das große Lagerfeuer saß, um zu essen und sich zu wärmen. Die Dorfbewohner wussten zu berichten, dass in den letzten Jahren immer öfter Siedler auf dem Weg in den Osten hier Rast machten, viele von ihnen seien wie sie aus Westfalen gekommen, anderen von noch weiter her, aus dem Rheinland oder gar aus Flandern, um ihr Glück im Land der Slawen zu suchen.

Nach einigen Tagesreisen änderte sich die Landschaft, durch die sie die Landstraße führte. Es wurde flacher, große sandige Heideflächen und moorige Einöden lösten einander ab. Aber ortskundig führten sie die drei Mannen des Ratzeburger Grafen immer weiter nach Nordosten. Sie passierten das große mächtige Bardowyk, sahen zum ersten Mal in ihrem Leben Lastprähme mit Fässern voller Salz beladen, das von dem nahen Lüneburg kommend hier über das kleine Gewässer Ilmenau getreidelt wurde. Am 12. Tag ihrer Reise kamen sie dann an einen derartig breiten Flusslauf, wie sie ihn auf ihrer Reise bisher nicht durchquert hatten und wie ihn Johann und seine Kameraden vorher nicht kannten: die Elbe. Am Ufer führten sie ihre Führer auf einer viel befahrenen Straße ein gutes Stück flussaufwärts zu einer Furt, wo bereits große Betriebsamkeit herrschte. Schwere mit Salz aus Lüneburg beladene, von Pferden oder Ochsen gezogene Wagen suchten hier den nicht ungefährlichen Übergang durch die Fluten des breiten Stromes. Alle waren auf dem Weg in die zwei Tagesreisen entfernte Stadt Lübeck, von der die Westfalen hier zum ersten Male hörten.

Schließlich war ihr Wagentreck an der Reihe. Wagen für Wagen wurde vorsichtig von einem Ufer zum anderen geführt, jedes Mal mussten gleich mehrere Männer, halb schwimmend, halb gehend, die Ochsen am Zaum führen, denen das Wasser bis hoch an die Brust reichte. Zunächst scheuten sie vor dem ungewohnten Element, dann aber folgten sie doch gutmütig den Männern, die beruhigend auf sie einredeten, und zogen die schweren Wagen durch den Fluss. Der Winter hatte gottlob nur wenig Schnee gebracht und so war der Wassertand recht niedrig. Dennoch galt es, die Gespanne auf der schmalen Sandbank zu halten, deren Verlauf an beiden Ufern durch hohe in den Boden gerammte Pfähle kenntlich gemacht war. Geriet man zu weit nach links oder rechts, würden Pferde und Wagen unweigerlich in den Fluten versinken.

Gegen Abend hatten alle acht Gespanne wohlbehalten das andere Ufer erreicht. Der Werber ließ sogleich das Nachtlager aufschlagen und scharte die acht Kolonisten danach um sich und erklärte feierlich, dass man nun den Boden des Ratzeburger Grafen erreicht habe. Nun sei es nur noch eine Tagesreise und man werde den Ort erreicht haben, den man ihnen zugedacht habe, nämlich eine kleine Siedlung am Rande eines kleinen Flusslaufes. Parketin, so würden die slawischen Bewohner diesen Ort nennen. Aber kein Grund zur Sorge, die jetzigen Bewohner seien längst zum wahren christlichen Glauben bekehrt und es sei Land genug für alle da.

Am Morgen des letzten Tages ihrer Reise waren alle früh auf den Beine und voller Erwartung brach man auf, der neuen Heimat entgegen. Auf gut ausgefahrenen Wegen ging es weiter nach Norden durch eine nun wieder leicht hügelige, nahezu menschenleere Landschaft, die ihre Wagenführer mit einem alten slawischen Wort als Sadelbande bezeichneten. Später kamen sie dann aber immer häufiger an kleine Siedlungen vorbei, deren Bewohner sie neugierig beäugten, aber in sicherer Entfernung blieben. In einer Siedlung mit dem Namen Mölln wurden sie sogar von Neu-Siedlern, wie sie aus Westfalen, in ihrer eigenen Mundart begrüßt. Aber noch weiter führte der Weg nach Norden, bis sie schließlich zu ihrer Linken einen kleinen Flusslauf wahrnahmen, der sich durch die hügelige und waldreiche Landschaft schlängelte.

Parketin

Und dann hob der Mann des Grafen die Hand und hieß die Gespanne anhalten. Er zeigte nach vorne, wo bereits in guter Sichtweite eine kleine Siedlung direkt an dem Flusslauf aufgetaucht war! Wenige niedrige Hütten nur, ganz anderes gebaut als die Häuser ihrer westfälischen Heimat. Die Wände waren offensichtlich aus Holz, tief in den Boden hineingebaut, geschützt von großen Strohdächern. Aus den Maueröffnungen und aus dem Dach drang Rauch, der die ganze kleine Ansiedlung einhüllte. Am Ufer des kleinen Flusslaufes lagen kleine Boote, zum Trocknen aufgehängte Fischernetze waren zu erkennen, während auf der Waldseite kleine Ackerflächen lagen, die deutlich machten, dass die Bewohner wie sie selbst Bauern waren. Aber wie würden sie von den neuen Nachbarn wohl aufgenommen werden? Doch es bliebt für Johannes und seine Kameraden keine Zeit für bange Gedanken, ihr Führer drängte zur Weiterfahrt und lenkte den kleinen Treck jetzt über die hügelabwärts führende Straße direkt zu der kleinen Siedlung, wo sich bereits die Bewohner schweigend versammelt hatten. Ganz offensichtlich waren sie erwartet worden. Da standen Menschen in langen Gewändern, auffallend groß gewachsene Männer, Frauen und Kinder mit blonden und braunen langen Haaren und meist heller Gesichtsfarbe. In den Gesichtern war Neugier zu erkennen, aber Johannes glaubte bei einigen auch unverhohlene Feindseligkeit auszumachen. Was war von diesem Menschen zu erwarten? Ihr Anführer, der Mann des Ratzeburger Grafen, stieg von seinem Pferd und ging festen Schrittes auf einen Mann mit einem wallenden Bart, schulterlangem Haar und einer Fellmütze zu und begrüßte ihn, offensichtlich der Dorfälteste. Beide unterhielten sich in deutscher Sprache miteinander, so viel war zu hören. Es war erkennbar, dass sich beide nicht das erste Mal begegnet waren, sie kannten sich. Johann konnte von seinem entfernten Standort erkennen, wie der Starost, wie der bärtige Mann genannt wurde, in stolzer Haltung den Worten des anderen folgte und seine Zustimmung durch leichtes Nicken des Kopfes bekundete.

Später erfuhr Johannes, dass ihre Ankunft hier in dem Dorf von langer Hand vorbereitet worden war. Bereits im letzten Sommer war ihr Werber mit einigen Männern hier im Dorf aufgetaucht und hatte dem Starosten erklärt, dass sich deutsche Siedler gleich ihnen am Rande der Stecknitz niederlassen würden. Sie selbst würden in ihren Häusern bleiben können, aber ihre Äcker und Felder würden dann von den Deutschen beackert werden. Das sei beschlossene Sache, das habe der Graf selbst so verfügt. Wer nicht bleiben wolle, dem stehe es frei, mit seinem Hab und Gut auf die andere Seite des Flusses zu wechseln und dort Land zu nehmen und sein Haus zu bauen. Sicher sei aber, dass die Ankunft der Deutschen aus dem fernen Westfalen auch ihr Schaden nicht sein werde. Es seien wohlhabende Leute, die dort kämen aus dem reichen Westfalen und der Handel mit ihnen werde auch sie, die alten Bewohner, reich machen.

Die neue Siedlung entsteht

Nach dieser ersten Begegnung führte sie der Treckführer zu einer großen freien Fläche einige Hundert Meter weiter, die sich zu beiden Seiten der Straße ausbreitete. Und auch hier war einiges für ihre Ankunft vorbereitet. In den Boden gerammte Holzpfähle markierten die Plätze, wo sich die acht Sieder in einem weiten Oval niederzulassen hatten. Es dauerte einige Tage bis sich alle in der neuen Umgebung einigermaßen orientiert hatten, man schlief und übernachtete in bzw. im Schutze der großen Planwagen. Tatsächlich ergaben sich bald erste zögerliche Kontakte zu den Dorfbewohnern, die sie meist aus der Ferne weiterhin zunächst argwöhnisch beäugten. Doch dann überwog der Geschäftssinn, man bot den Fremden frischen Fisch oder Fleisch an und ließ sich mit fremden kleinen Münzen dafür bezahlen. Man begann langsam sich aneinander zu gewöhnen. An den folgenden Tagen begannen die Männer des Grafen die kleine Feldmark und angrenzende Waldstücken an die Neusiedler aufzuteilen. Die einzelnen Parzellen wurden durch das Einschlagen von groben Eckpfählen markiert und wiederum per Handschlag unter den Augen der anderen einem Siedler nach dem anderen übergeben. Die Felder der Slawen, die sie vorfanden, waren im Vergleich zu den langen Gewannen ihrer Heimat klein und verwinkelt und offensichtlich nur oberflächlich mit Hacken und mit Hakenpflügen aufgebrochen worden. Auch hier würde harte Arbeit auf sie warten. Jeder von ihnen erhalte eine Hufe, so erklärte man ihnen, das sei genug, um eine Familie zu ernähren.

Frühjahr und Sommer waren dann mit harter Arbeit angefüllt. Man war darauf angewiesen, sich gegenseitig zu helfen und alles gemeinsam zu machen. Zunächst wurden die vorhandene Ackerflächen gepflügt und für die erste Einsaat vorbereitet und schließlich der Buchweißen in den Boden gebracht. Die Rodung weiterer Waldflächen würde man auf spätere Jahre verschieben müssen. Dann machte man sich daran, auf den ihnen zugewiesenen Grundstücken einfache Behausungen zu errichten. Noch nicht zu denken war an den Bau der stattlichen Häuser aus festem Balkenfachwerk, wie sie sie aus ihrer Heimat kannten. Es ging darum, für den ersten Winter und die ersten Jahre Unterkünfte zu schaffen, die Schutz vor Regen und Kälte bieten würden. Dazu mussten Feldsteine für die Fundamente gesammelt und verlegt werden. Das einfache Fachwerk wurde aus den grob behauenen Baumstämmen errichtet und dazwischen das senkrechte Stockwerk eingesetzt. Drum herum wurden danach aus geschmeidigem Astwerk die „Wände“ gewunden und mit Lehm verklebt. Es folgte das Dach, das mit Plaggen, ausgestochenen Stücken Heide- oder Waldboden, oder mit Reet aus der Srecknitzniederung eingedeckt wurde. So ähnlich oder in Blockhausbauweise wurden schließlich auch die ersten Ställe für das Vieh errichtet. Um die Häuser herum entstanden zugleich die ersten sogenannten Kohlhöfe, um die Bewohner mit erstem Obst und Gemüse zu versorgen.

Als der Herbst ins Land kam, war eine Siedlung von acht armseligen kleinen Hütten um den Dorfanger herum entstanden. Zu den Altbewohnern entwickelte sich eine zwar immer noch distanzierte, aber doch für beide Seiten gedeihliche Handelsbeziehung. Einige der Dorfbewohner waren am östlichen Ufer der Stecknitz, wie sie den kleinen kurvenreichen Wasserlauf nannten, wohnen geblieben. Andere waren, der Anordnung der unerbittlichen Obrigkeit folgend, auf das westliche Ufer ausgewichen und hatten dort ihrerseits damit begonnen, Flächen zu roden und Äcker anzulegen. Die erste Ernte war hüben wie drüben spärlich ausgefallen, aber sie würde reichen, um durch den Winter zu kommen und vor allem einen Grundstock für die nächste Aussaat zu haben.

Noch einmal zurück

Die Siedler aber verabredete, dass zwei von ihnen in diesem ersten Winter hier in dem neuen Land bleiben und sich um die kleine Siedlung kümmern sollten. Die anderen sechs hingegen fuhren im Spätherbst noch einmal den langen beschwerlichen Weg in die alte Heimat zurück. Hier gab es den Zurückgebliebenen vieles zu berichten, immer wieder mussten sie von dem Erlebten und dem neuen Land erzählen, das Fragen wollte kein Ende nehmen. Aber den Winter verbrachte man dann in der alten Heimat schon wieder damit, sich für die zweite Reise zu rüsten: Schmiede, Rademacher und sonstige Handwerker hatten Hochbetrieb, Säge, Äxte, Beile und sonstiges Handwerkszeug mussten besorgt oder ergänzt werden. Dieses Mal ging es aber auch darum, einen Grundstock an Vieh mitzunehmen Rinder, Enten, Ziegen Schafe und Schweine.

Im nächsten Frühjahr brachen dann die Verheirateten mit Frau und Kindern mit Sack und Pack erneut auf. Johannes hatte seine Ryke samt ihrer Mitgift bei sich auf seinem Wagen, um die Weihnachtszeit war man von dem Dorfpfarrer getraut worden. Sein Schwiegervater hatte seiner Tochter noch eine schwere Truhe mit allem, was man für einen neuen Hausstand brauchte, mit auf den Wagen gegeben, dazu war der Wagen voller Kleinvieh, während eine Kuh und eine Ziege angebunden hinter dem Gespann hertrotteten.

Der Abschied fiel fast noch schwerer als im letzten Jahr, würde es doch ein Abschied für immer sein. Aber Johanes und seine Kameraden war der Weg nicht mehr fremd, sie alle beflügelte die Hoffnung auf ein besseres Leben in der neuen Heimat, wo man bereits sehnsüchtig erwartet wurde.

Quelle:

Das Lebensbild ist fiktiv, orientiert sich aber stark an der Darstellung Helmut Ritzdorfs, der in plastischer Art die Kolonisation am Beispiel Havekosts beschreibt. (Helmut Ritzdorf: Havekost: 700 Jahre Bauerndorf am Sachsenwald, Damaschke 1978)