Brandts Mudder, hol över!

Urgroßmutter war für das Übersetzen über die Stecknitz zuständig

Von Helga Dresow

Wenn man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch Göldenitz Richtung Hudeberg (heutige Kanalstraße) begibt, führt nach dem letzten Haus auf der rechten Seite ein Feldweg entlang. Am Ende des Weges – man kann schon Hollenbek sehen – stand bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts am Ufer der Stecknitz ein strohgedecktes Haus. In diesem Haus wohnte meine Urgroßmutter, Elisabeth Brandt, mit ihrem Mann und Sohn Wilhelm.

Meine Urgroßmutter hatte dort eine Aufgabe, von der sie später oft erzählte: Viele Männer aus den Dörfern Göldenitz und Niendorf arbeiteten auf dem Gut Kulpin, welches zu der Zeit noch viel größer war als heute. Die Arbeiter gingen am frühen Morgen zu Hause los, sammelten sich unterwegs und erreichten gegen fünf Uhr die Stecknitz. Hier musste man hinüber, um dann in Hollenbek den steilen Weg durch den Wald nach Kulpin zu schaffen. Also schnell zur Kate und rufen: „Brandts Mudder, hol över!“ Mit Muskelkraft setzte meine Urgroßmutter die Arbeiter dann im Ruderboot über die Stecknitz. Und weil nicht alle in ein Boot passten, mehrmals. Morgens hin und abends zurück.

Nach dem Kanalbau im Jahr 1900 wurde die Kate abgerissen und die Steine wurden zur Befestigung des Weges zum Kanal in das alte Stecknitzbett geschüttet. Viel später bin ich häufig mit dem Fahrrad diesen Weg gefahren. Dort traf ich oft Herrn Teuber, den späteren Besitzer des Grundstücks. Er klagte über die vielen Ziegelsteine im Boden, er wollte doch Spargel anbauen. Als ich ihm den Grund für die vielen Ziegelsteine im Boden erzählte, wurde er hellhörig und meinte: „Da hab ich ja ein Stück Geschichte gekauft.“

Brandts Mutter hat sich nach dem Abriss der Kate ein kleines Haus in Sierksrade gekauft, in dem sie 1938 mit 82 Jahren gestorben ist. Mit Wilhelm haben wir noch lange gemeinsam in diesem Haus gelebt. Er hat viel von seiner Kindheit an der Stecknitz erzählt: dass nur selten ein Freund zu Besuch kam und von dem langen, unheimlichen Schulweg nach Göldenitz, den er immer alleine gehen musste. Oder vom Fischreichtum der Stecknitz. Er hatte mit der Forke viele Hechte gefangen. Wenn sie in der Sonne standen, konnte er sie hochwerfen. Wilhelm starb im Jahr 1948.

Heute weiß vermutlich kein Göldenitzer mehr, was sich vor fast 150 Jahren an der Stecknitz abspielte. Man kann aber immer noch Ziegelsteine von der Kate am alten Uferweg finden (s.a. hier Göldenitzer / Kulpiner Brücke).

Meine Kindheit und Jugend in Berkenthin

Von Hannelore Müller-Scherz (geb. Wordell)

Beim Aufräumen meines Schreibtisches fielen mir in diesem Sommer die beiden alten Fotografien aus Berkenthin wieder in die Hände, und ich versuchte, diese aus dem Gedächtnis einzuordnen. Auf beiden Fotos ist jeweils eine Mühle zu erkennen. Es handelt sich wohl um die Mühle von Rohwer in Klein Berkenthin. Die eine Aufnahme zeigt im Vordergrund die Alte Meierei an der Kreuzung Ratzeburger Straße/Lübecker Straße sowie die Kanalniederung. Die andere, im Winter aufgenommene Aufnahme, muss wohl auf der Höhe der Gaststätte Erdmann in der Oldesloer Straße (jetzt „Landhaus“) in Blickrichtung Ratzeburg entstanden sein. Die Aufnahmen stammen aus dem Nachlass meines Vaters, Dr. Hasso Wordell.

Als Vertriebene kamen meine Eltern und ich 1945 aus Mecklenburg in Berkenthin an. Unsere erste Einquartierung fand in der Bahnhofstraße bei Bruno Heinemann, dem Schwiegervater von Heinz Eckmann, statt. Ich erinnere mich noch an die Pferdedecken vor den Fenstern, die im Winter die Kälte abhielten. Eingeschult wurde ich 1946. Unsere Klassenräume befanden sich damals im Pastorat.

Als Arzt fand mein Vater schnell Anschluss in Berkenthin. Er war nebenher Heimarzt im damaligen Kreispflegeheim in der Meisterstraße und hatte seine Arztpraxis im alten Postgebäude an der Oldesloer Straße/Ecke Turnierweg. Heute befindet sich darin ein Imbiss.

Zu den Patienten in der Umgebung fuhr mein Vater mit seinem eigenen Auto, damals eine Besonderheit, da nur wenige ein Auto besaßen. Als junges Mädchen hatte ich mit dem Auto meine ersten heimlichen Übungsstunden auf dem alten Turnierplatz hinter dem Bahndamm (heute Turnierkoppel).

Konfirmiert wurde ich in Berkenthin bei Pastor Wallroth. Mit den Wallroth-Kindern hatte ich einen sehr innigen Kontakt. Bis heute bin ich mit Carl Friedrich Wallroth befreundet.

Aus meiner Jugendzeit stammt auch meine Zeichnung von Groß und Klein Berkenthin, die die geschichtlichen Zusammenhänge verdeutlichen soll – mit den Raubrittern von Parkentin, der Stecknitz, der Kirche mit Kirchenglocke, dem Bartelsbusch…

Die Autorin

Hannelore Müller-Scherz (geb. Wordell) ist in Berkenthin aufgewachsen, besuchte hier die Grundschule, später die Lauenburgischen Gelehrtenschule in Ratzeburg. Es folgte ein Volontariat bei der Nachrichtenagentur Reuters, anschließend arbeitete sie als Redakteurin: bei den Lübecker Nachrichten, bei Gruner und Jahr, als freie Autorin für die Cosmopolitan und beim Rundfunk. Außerdem sind von Hannelore Müller-Scherz zahlreiche Kinder-(Sach-)bücher erschienen. Sie war mit Fritz Müller-Scherz ( †

2015) – Drehbuchautor bei Rainer-Werner Faßbinder und Autor von „Der Untergang der Pamir“ – verheiratet, hat einen Sohn (Julian), zwei Enkel (Lennart und Melvin) und lebt in Bleckede an der Elbe.

Erinnerungen an die Arbeit im Amt Berkenthin in den 70er Jahren

von Gerd Neugebauer

Af den 1. August 1968 heff ik bi dat Amt Sövenbööhm in Kasdörp lernt. To’n 1. April 1970 geev dat een Kreis- un Ämterreform. Sövenbööhm wörr oplöst. De Angestellten un Beamten kunnen sik utsöken, of se vun de Ämter Sandesneben oder Berkenthin övernahmen warrn wullen. De Chef in Berkenthin weer Heinrich Bars. He weer inverstahn, miene Kollegin Hannelore un mi to övernehmen. Hannelore, as vertellt wörr, aver bloots wenn se ehr elektrische Schrievmaschien mitkregen wörr. Sonn’n Ding harrn se in Berkenthin to de Tiet noch nich. Dat stimmt würklich. Ik glööv aver, dat de Berkenthiner uns beden ok ahn den Apparatismus nahmen harrn. Uns eersten Arbeitsdag weer en Mittwoch. Hannelore un ik hebbt uns bi de Meierie drapen. Wi wullen tosamen bi uns niege Arbeitsstell ankamen. Se mit ehren VW-Käfer uni k mit mienen Kreidler-Florett. Düssen Dag is ok uns Margret anfungen. An’n 1. April 1970 weer dat Amt Berkenthin noch in de olle School bi de Karkunnerbröcht (s.a. Amt Berkenthin).

To de Tiet hebbt hier bloots acht Lüüd arbeit: Heinrich Bars, Harry Prill, Barbara Bars, Hanna Haake, Hannelore Bloch, Margret Ziebe un de beiden Lehrlinge Walter Frank un ick, Gerd Neugebauer. Kurt Sperling weer noch bi de Soldaten. Familie Bars hett denn bet to letzt noch twee anner Kollegen mitbröcht. Tobby un Lauscher. Keen Minschen. Nee, dat weern twee Zwergpudel. Ik kann mi erinnern, dat to een Konfirmatschion de Paster W. een Schild an de Döör vun’n Karkhoff hängt hett: „Wieviel Geld hast Du zu Deiner Konfirmation bekommen und wie viel davon gibst Du der Kirche ab? “

To’n Middageten sünd dree oder veer vun uns över de Hochtietsbrüüch na Meier’s Gasthoff gahn. Richard Meier weer domaals Bürgermeister. För uns hett dat Eeten an’n Anfang dree Mark kost. Dat Eeten weer to de Tiet al goot bürgerlich un hett genau so smeckt, as nu ok noch ümmer! Ik kann mi erinnern, dat an de Brüüch en Fabrikschild dor op henwiest hett, dat se 1899 vun een Fabrik in Breslau in Schlesien buut worrn is (s. Brücken) . Över de Brüüch gaht ok hüüt noch de Bruutporen in de Kark. In de 1970-er hett dat woll ok Lüüd geven, de as Wett oder ok bloots so to’n Vergnögen mit ehr lütten Autos dor över föhrt sünd. Ik bün nie dor bi west. Dat mag aver woll liekers stimmen.

1970 weer de Meierie noch in Gang. De Meester Gutthard hett wunnerboren Kääs maakt. Een Sort in Silver- un de anner in Goldpoppier. Af un an hebbt wi uns vun dor Kääs haalt un denn mit Wiech sien‘n Semmeln wegputzt. Ganz grooten Geneet! De Meierie hebbt se nu Anfang Januar 2019 afreten (s. Dorfschaft – Höker, Betriebe, Firmen).

Över Sylvester 1978/-79 un noch mal in’n Februar 1979 geev dat de Sneekatastrooph. Ik heff to de Tiet noch in Bliesdörp wahnt bün aver in Berkenthin ünnerwegens west un keem nich mehr na Huus. Is doch schöön, wenn man in Berkenthin beste Frünnen wahnen hett. Ik keem bi ehr ünner. Bi dat tweete Maal schull ik man tomaken, denn dat Groggwater weer graad an’t Kaken! In’n Februar, an’t Enn vun de Katastrooph weer een Hochtiet ansett, un ik de Standesbeamte. Ik weer aver noch nich na Huus kamen. Also, wat maken? De ganze Kledaasch lehnt. Bloots de Ünnerbüx hett mi hört. De weer intwüschen al en poor Maal utwaschen west! Hüüt hebbt all, de dorbi weern noch veel Vergnögen bi dat Erinnern!

1980 sünd wi in dat niege Amt „Am Schart“ intraken. De Buu weer gor nich so eenfach. Dat Huus müss wegen dat Moor in en Betonwann inlaten warrn. Dat hett toeerst nich klappt. So veel ik weet, is een Firma dorbi pleite gahn. Eerst de tweete hett dat henkregen. So üm 1980 fung dat mit dat Computern an. Aver nich so eenfach as hüüt. Nee, dat weer noch ornlich wat swoor. Müss extra een Zimmer mit Klimaanlaag inricht warrn.

1981 hett sik Heinrich Bars bi’t Schüttenfest de Achillessehn reten. An’n Maandag, to’n Enn vun dat Fest, hebbt de Bröder em denn mit Tamm Tamm vun de Füerwehrkapell üm dat olle Schüttenhuus bi Willi Erdmann dragen. Hüüt sünd de Lüüd vun den 1. April 1970 al in Rente oder doot. So is Schüttenoberst Heinrich Bars bi’t Schüttenfest in Nusse doot ümfallen. Wat sik sünst noch allens bet hüüt ännert hett, köönt nu anner Lüüd vertellen!

Gerd Neugebauer

Der Autor Gerd Neugebauer, Jahrgang 1952, lebt in Berkenthin und ist bekannt als Verfasser von kleinen platt- und hochdeutschen Erzählungen und von kleinen Theaterstücken.

Not mach erfinderisch

Helga Dresow erzählt von ihren Erlebnissen in der Nachkriegszeit

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1945) mangelte es überall an alltäglichen Dingen. Not herrschte vor allem bei den Flüchtlingen, aber auch die Einheimischen hatten großen Bedarf an vielen Sachen. Da kam so manche Hilfsaktion zur rechten Zeit.

Milchtopf aus der Ziegele

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Meldung, dass die Behlendorfer Ziegelei Geschirr aus Ton anfertigen und an die Bevölkerung verkaufen würde. Gleich am nächsten Tag zog eine Gruppe Berkenthiner Frauen los. Eine Nachbarin brachte mir einen schönen Milchtopf mit. Dieser schwere, fast 75 Jahre alte Krug dient mir heute als Blumenvase.

Sandalen aus Göldenitz

Mangel herrschte auch an Schuhen. Walter Meißner, der mit seiner Familie nach der Flucht in Göldenitz eine Heimat fand, wollte die Schuhknappheit mildern, indem er Holzsandalen anfertigte – Pantoffeln gab es bereits bei Familie Strahlendorf in Berkenthin. Für die Sandalen benötigte Herr Meißner Lederriemen, die leider nicht immer beschaffbar waren. Ich selbst habe diese Sandalen ausprobiert, konnte damit auch gehen, aber sie klapperten unheimlich laut. Naja, es war ja auch nur eine Notlösung.

Brautkleider aus Fallschirmseide

In der Groß Weedener Ziegelei hatte die deutsche Wehrmacht Fallschirme gelagert. Nach Kriegsende verschenkten die englischen Besatzer sie. So ging manche Braut in Fallschirmseide in die Ehe. Meine Schwester häkelte aus den aufgelösten Schnüren sogar eine Tischdecke. Eine mühsame Arbeit, denn alle paar Meter musste geknotet werden. Lange hielt die Decke nicht: Die Knoten lösten sich mit der Zeit.

Klassenräume in einer Baracke

Die große Anzahl der Flüchtlingskinder machte es notwendig, einige Räume in den Baracken des RAD-Lagers (Reichsarbeitsdienst) bis in der 1950er Jahre als Klassenzimmer zu nutzen. In zwei Räumen baute eine Flüchtlingsfamilie aus dem Baltikum eine Färberei auf. Diese Idee wurde ein großer Erfolg: Sogar aus den Städten kamen Menschen, um – vor allem alte Wehrmachtskleidung – umfärben zu lassen. Wie lange hier gefärbt wurde, weiß ich heute nicht mehr, aber dass die Kleidung der Kinder plötzlich bunter wurde, ist mir in guter Erinnerung geblieben.

Kirchenland für Kleingärtner

Natürlich half auch die Kirche. Sie stellte Leuten, die keine Gärten hatten, ihr Kirchenland zwischen Groß Berkenthin und Hollenbek als Kleingärten zur Verfügung. „Radio Petersen“ wurde die Aufgabe übertragen, das Land in Parzellen aufzuteilen. Außerdem stand Herr Petersen allen mit Rat und Tat zur Seite. Auch wir bekamen auf Anfrage ein Stück Land zugeteilt. Wir säten und pflanzten, um Gemüse und Kartoffeln ernten zu können. Aber leider kamen nachts oft Rehe und Wildschweine, die hier nach Leckerbissen suchten. Für unsere Kinder war das Frühstücken im Garten immer das Wichtigste. Aber da viele Flüchtlinge den Ort im Laufe der Jahre wieder verließen, wurden die Kleingärten nach und nach aufgelöst.

Schulspeisung für bedürftige Kinder

Große Not linderte auch die Schulspeisung für bedürftige Kinder. Emmi Frank und Martha Wulf kochten die Suppen in der kleinen Schulgarage in Groß Berkenthin. Ein großer Waschkessel und Wasser waren vorhanden, Milchpulver wurde geliefert. In der großen Pause war Essenausgabe. Am liebsten aßen die Kinder Schokoladensuppe. Leider ließ es sich manchmal nicht vermeiden, dass die Suppe im Waschkessel anbrannte, aber selbst dann schmeckte sie allen noch vorzüglich.

Die Rübenernte

Dann war da noch der strenge Winter 1946. Das Gut Groß Weeden schaffte es nicht, vor dem Frost die letzten Zuckerrüben zu ernten. Kurz vor Weihnachten gab der Betrieb das Feld für die notleidende Bevölkerung zur Ernte frei. Wohl denen, die einen großen Kessel besaßen. Der Waschkessel in der Schule war ständig in Betrieb: mal für die Wäsche, dann wieder für die Rüben. Unser Rübensirup war rechtzeitig zum Fest fertig. Er schmeckte etwas streng, aber auch herrlich süß. Manche haben den Rübensaft mit Milch oder anderen geheimen Zutaten verfeinert. Man musste eben auch hierbei erfinderisch sein.

Adlige, Diplomaten, Künstler…

Menschen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind

von Helga Dresow

Die preußischen Prinzessinnen

Am 1. April 1945 begann mein Schulpraktikum in der zweiklassigen Dorfschule in Düchelsdorf. Immer noch gab es täglich Fliegeralarm. Es wurden laufend neue Flüchtlingskinder in der Schule angemeldet, so dass kurzfristig eine dritte Klasse eingerichtet werden musste. Für diese Kinder gab es weder Papier noch Schreibmaterial. Die Groß-Weedener Kinder hatten den längsten Schulweg. Unter ihnen waren auch die Prinzessinnen Felizitas und Christa von Preußen, die mit ihrer Mutter und Oma nach der Flucht aus Schlesien auf dem Gut Zuflucht fanden. Ihr Ziel war die Hohenzollernburg, aber dafür brauchte man eine Genehmigung der amerikanischen Besatzer in Baden-Württemberg. Die kleinen Dorfkinder staunten, als sie hörten, dass zwei Prinzessinnen in ihre Klasse kämen. Sie hatten ja noch nie eine leibhaftige Prinzessin gesehen. Doch ihre Enttäuschung war groß, als sie sahen, dass die gar keine Krone trugen. Wie lange die Familie noch in Groß-Weeden blieb, weiß ich nicht. Am 2. Mai zogen die Engländer ins Dorf ein und damit fiel erst einmal der Unterricht aus. Angeblich sollen die beiden Mädchen im Herbst 1945 noch einmal die Schule in Düchelsdorf besucht haben. 1946 kam ich als dritte Lehrkraft an die Volksschule nach Groß-Berkenthin.

Die Familie von Lambsdorff

Die zwei Klassenräume waren total überfüllt, Unterricht wurde in mehreren Schichten erteilt. In meinem zweiten Schuljahr waren 72 Kinder. Sie wurden aufgeteilt in eine Mädchen- und eine Jungenklasse. Die fünf Jungen aus Kählstorf und Hans-Otto Meier – Zwillingsbruder von Ricarda – mussten in die Mädchenklasse, weil die Jungenklasse bereits zu groß war. Das war natürlich deprimierend für die Jungen. Noch heute ist Hans-Otto über die damalige Lösung unzufrieden. Unzufrieden war auch der damalige Flüchtling Otto Graf Lambsdorff. Er wohnte mit Mutter und Bruder Hagen, der zehn Jahre jünger war als er, beim Kaufmann Bahnsen im Hinterhaus. Darüber war er schon erbost. Er schrieb einen Zettel und wollte diesen – nach Aussage eines Bekannten – an die Vordertür heften. Der Text lautete: „Lieferanten und Grafen den Hintereingang benutzen!“ Seine Schwester Elgin war bei Bekannten in Hamburg und der Vater in Köln untergekommen. Ottos Wunsch war, dass sein kleiner Bruder Hagen etwas Besonderes werden sollte. Er wollte mit den Lehrern sprechen, ging also mitten im Unterricht in die Klasse seines Bruders. Er war sehr dominant mit seiner lauten Stimme, als er seine Beschwerde vorbrachte: „Hier in der Schule wird zu wenig Wissen vermittelt. Das muss sich ändern!“ Die damalige Lehrerin, Fräulein Jansen, war ärgerlich und verwies ihn der Klasse. Die Lambsdorffs haben Berkenthin bald verlassen. Otto wurde später Bundesminister, Hagen ist in den Diplomatischen Dienst eingetreten, sein Sohn Alexander war lange Mitglied im Europaparlament und sitzt heute im Bundestag.

August Gaul – der „Erfinder“ der Tierplastik

Wer kennt noch die Namen Gaul oder Dinklage? August Gaul war in der Kaiserzeit ein berühmter Berliner Bildhauer und freischaffender Künstler. Er hatte in der Kirchenstraße 14 (Groß-Berkenthin) eine Zweitwohnung mit Blick auf den Elbe-Lübeck-Kanal. Vermutlich war er, als Anhänger von Kaiser Wilhelm II., in dessen Beisein der Kanal im Jahr 1900 eingeweiht wurde, auf Berkenthin aufmerksam geworden. August Gaul war befreundet mit Gustav Dohrendorf senior. Dieser hatte zwei sehr schöne Plastiken von ihm, die er stets hütete. Sie standen auf dem hohen, weißen Kachelofen und durften nicht berührt werden. Gauls Tierplastiken stehen in vielen großen deutschen Museen. Sein Sohn heiratete eine Berkenthinerin. Ihre Nachkommen leben noch heute in Klein-Berkenthin.

Klara Gaul, Wwe. wird noch im Adressbuch 1932 genannt.

Erna Dinklage

Erna Dinklage war eine fleißige Malerin. Sie wohnte mit ihrem Bruder zusammen und versuchte durch den Verkauf ihrer Bilder beide zu ernähren. In vielen Bauernhäusern hing früher ein Bild von ihr. Ich sah Frau Dinklage oft mit Klappstuhl und Strohtasche an der Schule vorbeigehen. Sie suchte immer einen ruhigen Platz für ihre Arbeit. Einige ihrer Werke können im Lenbachhaus und in der Pinakothek der Moderne in München bewundert werden. Im Dorf hieß sie damals nur die „Maltante“. Ich hatte vor Jahren das Glück, eines ihrer Berkenthiner Bilder auf einem Flohmarkt zu erhandeln.

Hannes Stoffers

Es gab aber auch Menschen in Berkenthin, die weniger berühmt waren und trotzdem hat man sie nicht vergessen. Ich nenne da den Kleinbauern Hannes Stoffers. Er wohnte in Groß-Berkenthin in einem alten Strohdachhaus (Ratzeburger Str. 4), das mehr als baufällig war. Er hatte keine Familie, lebte völlig zurückgezogen und war ein Eigenbrötler. Er nahm auch keine Hilfe an, obwohl sein Nachbar, Horst Dohrendorf, sich oft um Kontakt zu ihm bemühte. Als das Dach des Hauses einstürzte, lebte Hannes Stoffers bei den Tieren im Stall, denn dort war es warm. Nach seinem Tod verfiel die Kate zu einer Ruine. Aber der Name geriet nicht in Vergessenheit: Als mein Mann Jahre später in der Schule einen Aufsatz mit dem Thema „Ein seltsamer Mensch“ schreiben ließ, berichtete über die Hälfte der Klasse über Hannes Stoffers.

Onkel Roller

Und dann gab es noch den Gemüsehändler Roller, der einen winzigen Stubenladen und eine Wohnstube in der ehemaligen Tischlerei Wolf hatte. Er fuhr mit seinem dreirädrigen Auto zweimal die Woche nach Hamburg zum Großmarkt, holte Ware und verkaufte im Auftrag der Berkenthiner deren Gartenfrüchte. Er war immer freundlich und großzügig, verschenkte auch mal Bananen und Apfelsinen an Bedürftige und Kinder. Herr Roller arbeitete täglich bis ins hohe Alter. Nach seinem Tod waren viele Berkenthiner traurig. Der Laden wurde aufgelöst. Es gibt sicherlich noch mehr unvergessene Namen, aber diese sechs sind mir in besonderer Erinnerung geblieben.

Als im Nachkriegs-Berkenthin der Bär steppte

Der spätere Stockelsdorfer Friedrich-Karl Hintze wohnte nach dem Krieg in Berkenthin. In einer LN-Reihe „Kriegskinder berichten“ schildert er seine persönlichen Erlebnisse aus dieser Zeit. Nicht nur die Kriegszeiten seien ein Erinnern wert, sondern auch die Aufbau- und Wirtschaftswunderzeit bis in die 60er Jahre.

Im Jahre 1948 fingen seine Eltern an, sich eine neue Existenz aufzubauen. Sie betrieben ein kleines Textilgeschäft als Stubenladen an einer Tankstelle in Berkenthin. Sehr gut erinnert sich Hinze noch daran, wie er zusammen mit seiner Schwester Pakete auf einem Bollerwagen von Sierksrade nach Berkenthin transportiert hat. „Besonders die Bewohner des Altenheims waren dankbare Abnehmer.“

Ein Einschnitt für Berkenthin war der Abbruch der Eisenbahnbrücke über den Elbe-Lübeck-Kanal, weil die Bahnlinie Richtung Osten ja wegen der Zonengrenze nicht mehr befahren werden konnte. Immer reger Betrieb herrschte dagegen auf dem Elbe-Lübeck-Kanal. Da fuhren nicht nur Frachtschiffe in immer dichterer Folge, auch Freizeitkapitäne entdeckten die Wasserstraße für sich.

Reger wurde auch das „Nachtleben“ in Berkenthin. Zunächst, so erinnert sich Hintze, habe es nur ein Wanderkino gegeben, dann kamen aber reichlich Reitturniere, Feuerwehr- und Schützenbälle dazu. Diese wurden zumeist auf den Sälen der Gaststätten „Willy Erdmann“,, „Richard Meyer“ oder „Friedrich Hack“ ausgerichtet. Fürs wöchentliche Tanzvergnügen sorgten sowohl die heimische Feuerwehrkapelle als auch die beliebte „Poldi-Chalupa-Band“, eine Musikgruppe, in der Berkenthiner spielten. „Ein Anziehungspunkt war auch die Fußballmannschaft des TSV Berkenthin“, berichtet Friedrich Karl Hintze. „Auf dem damaligen Platz an der Oldesloer Straße steppte am Wochenende der Bär, wenn Hilmar Wisniewski wie ein Wirbelwind à la Gerd Müller über das Feld tobte.“

Für die Jugendlichen wurden Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre die Singles und LPs von Bill Haley und den Beatles beliebte Tauschobjekte, ebenso wie Bilderserien von Margareta Sanella und der Zigarettenmarken. Getauscht wurde teilweise so intensiv, dass Lehrer Werner Dresow den Unterricht unterbrechen musste, weiß Hintze aus eigener Erfahrung.

Das Ende der Schulzeit und der Eintritt in das Berufsleben führten dazu, dass sich viele ehemalige Klassenkameraden aus den Augen verloren. Wenn Hintze heute nach Berkenthin zurückkehrt, meist zu Friedhofsbesuchen, erkennt er in dem jetzigen Frisiersalon „Werner Steinke“ das frühere Textilgeschäft seiner Eltern „Woll Hintze“ wieder. Trotz vieler Neuerungen – bei Friedrich Hack, in dessen Gaststätte früher viele Tanzfeten stiegen, gebe es noch immer „große Portionen wohlschmeckender Gerichte aus dem Norden der Republik,“ so Hintze.

Quelle: LN-Artikel vom ?, Datum unbekannt

Der „Weiße Berg“ – vom Sandhügel der letzten Eiszeit zum Wald

Von Helga Dresow

Durch den starken Temperaturrückgang während der letzten Eiszeit dehnte sich das Eis noch einmal bis nach Norddeutschland aus. Als es wieder wärmer wurde, schmolz das Eis, und zurück blieben Ablagerungen mit riesigen Steinen sowie Anhäufungen von Erde und Sand. Diese Sandablagerungen finden wir in Berkenthin. Sie bilden eine Anhöhe, die „Weißer Berg“ genannt wird.

Diese große Binnendüne bestand ausschließlich aus feinem, weißem Sand, auf dem nur Ginsterbüsche wuchsen. Im Frühling boten die gelb blühenden Ginsterbüsche einen herrlichen Anblick.

1945 verschanzten sich hier die deutschen Soldaten, und manches Liegengelassene erinnert noch heute daran. Es wurde sogar ein Revolver gefunden, den man zur Polizei brachte. In den Nachkriegsjahren waren die Sandflächen ein beliebter Spielplatz für die Familien, hier konnten die Kinder im Sand spielen, buddeln und toben.

Anfang der fünfziger Jahre wurden die Schulen aufgefordert, Schulwälder anzulegen. Was lag näher, als das sogenannte Ödland aufzuforsten. Der Landwirt Haase kam mit Pflug und Schwert und zog Furchen in den Sand. Die Schulkinder steckten die Kiefernpflanzen in die Erde. Das erste Gießwasser wurde in Kübeln herangefahren, und zum Abschluss der Bepflanzung wurde noch eine kleine Eiche zur Erinnerung gepflanzt. Der damalige Lehrer Kara stimmte ein Lied an und alle verpflichteten sich, den Wald zu pflegen.

Ja, heute ist es ein richtiger Wald und der weiße Sand ist kaum noch zu sehen, aber Menschen trifft man hier immer. Im Herbst die Pilzsammler, die Kleinen vom Kindergarten bauen hier Höhlen, der Wanderer sucht die Ruhe und dann sind da noch viele Hundebesitzer.

Die anliegenden Felder bis Rondeshagen sind ebenfalls sehr sandig, aber sie stehen unter Bearbeitung, und das schon seit Urzeiten. Durch die großen Maschinen der Neuzeit kommt so manches zu Tage. Der damalige Landwirt Volquart Meier des Restgutes Rondeshagen hat viele Urnen und Steinwerkzeuge gesammelt. Er verwahrt sie zuhause auf, da das Landesarchiv in Schleswig schon genug davon hatte.

Seit Jahren hat der „Weiße Berg“ ein Klärwerk, und die Hochlandrinder grasen schon länger dort. Ich glaube, wir sollten dem Wald jetzt Ruhe gönnen, damit er auch für spätere Generationen ein beliebtes Ziel bleibt. Die Pflege liegt nun in den Händen der Gemeinde, und die kleine Eiche hat die Jahre nicht überstanden.

Die damalige Pflanzgeneration hat zum größten Teil Berkenthin verlassen und wird sich darum kaum noch an den „Weißen Berg“ erinnern. Nur wenige besuchen noch ihre alten Spielplätze. Doch dann steht der „Weiße Berg“ an erster Stelle. Im Sommer war Herbert Gruhn aus Kön bei mir uns erzählte seine Berkenthiner Geschichten. Er hat alles zu Papier gebracht. Dann ist da noch Wilfried Junge, der in Kastorf wohnt. Er fährt gerne mit dem Rad seine alten Spielplätze ab. Die alten Freunde aus Kindertagen hat er nie vergessen. Er nennt mir die Namen Genthin, Kasten, Heck und Kern. Ob auch die sich erinnern?

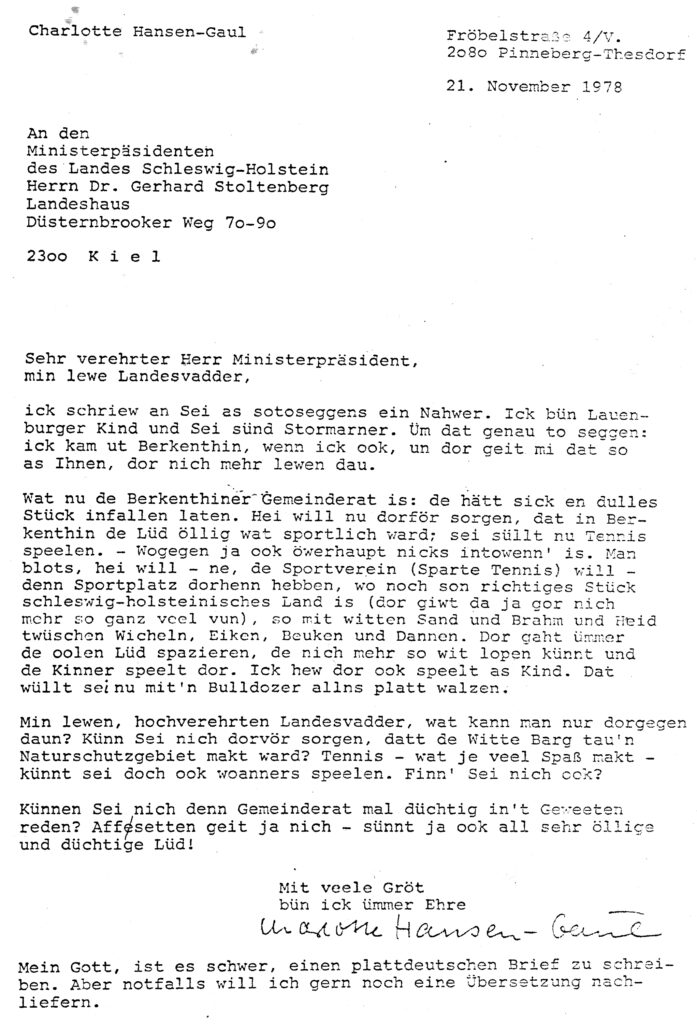

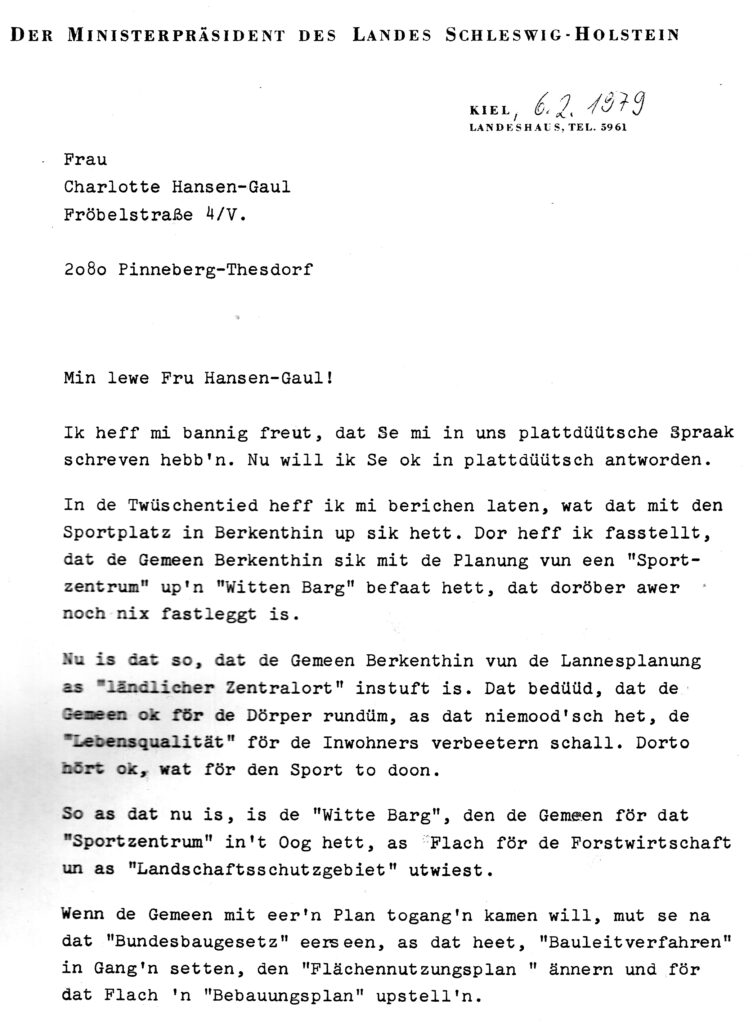

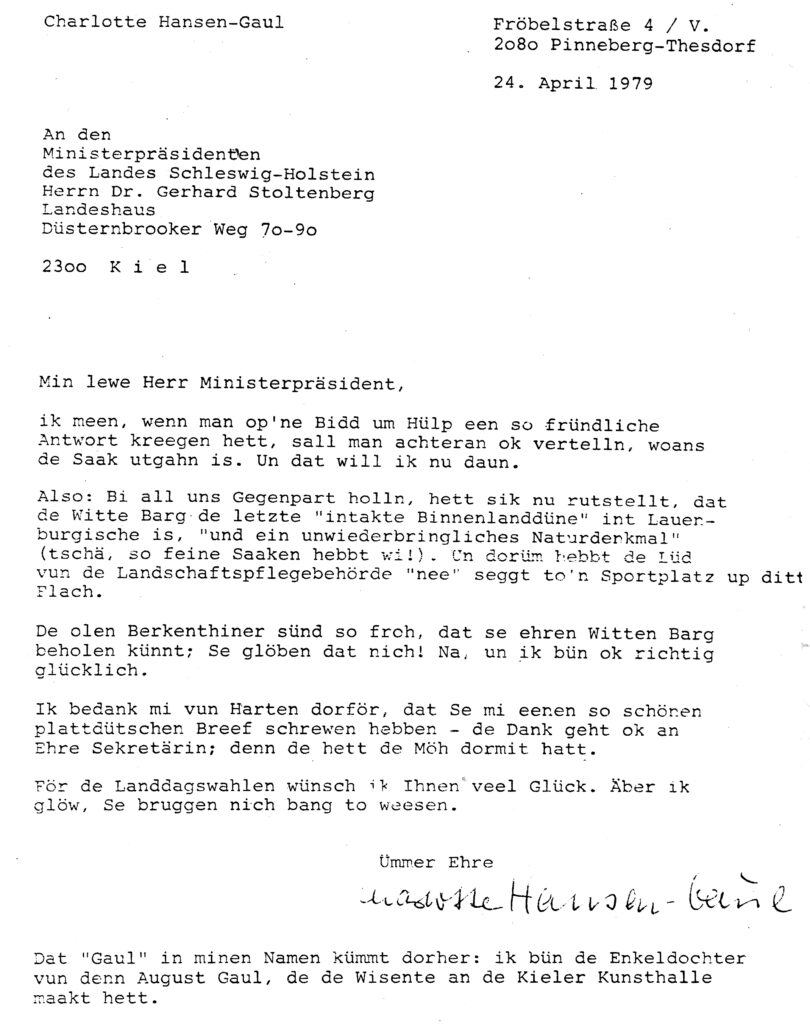

Der Ministerpräsident und der „Weiße Berg“

Als Ender der der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts ein neuer Standort für den zu klein gewordenen Sportplatz an der Oldesloer Straße gesucht wurde, geriet kurzzeitig das Gelände der großen Binnendüne, der sogenannte „Weiße Berg“ in den Blick der Gemeindepolitiker. Dies alarmierte sofort einige Einwohner, die sich um sich um dieses einzigartige Naturdenkmal sorgten, das in früheren Zeiten als reine Sanddüne als Spielplatz der Dorfjugend gedient hatte, in den 50er Jahren aber aufgeforstet wurde und bis auf den heutigen Tag ein beliebtes Ziel für Spaziergänger ist. Die möglichen Pläne der Gemeinde veranlassten die gebürtige Charlotte Hansen-Gaul, eine Enkeltochter des berühmten Bildhauers August Gaul, dessen Familie nach seinem Tod über Jahre in Berkenthin gelebt hatte, zu einem Brief an den damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg, den sie in humorvoller Weise in plattdeutscher Sprache formulierte. Daraus ergab sich ein lesenswerter, amüsanter Schriftwechsel, den wir im folgenden abdrucken:

Tatsächlich erfolgte auch umgehend eine Antwort des Ministerpräsidenten, ebenfalls in platt – versteht sich:

Und am Ende bedankt sich Frau Hansen-Gaul entsprechend!

Es bleibt nachzutragen, dass das neue Sportgelände gebaut wurde, aber natürlich nicht am „Weißen Berg“.

Steinerne Zeugen – Der Weg zur Kirche führte durch Knicks und steinerne Durchgänge

Von Helga Dresow aus Berkenthin:

Nach einer Bleistiftzeichnung, die Gustav Dohrendorf sen. angefertigt hatte, habe ich das Bild von der alten Stecknitzbrücke gemalt. Es zeigt den Berkenthiner Kirchberg mit der Kirchsteigbrücke, wie sie um das Jahr 1850 über die Stecknitz führte.

Gustav Dohrendorf war gebürtiger Berkenthiner, er liebte sein Dorf und wusste viele interessante Geschichten aus seiner Jugend zu erzählen. Die damaligen Straßenverhältnisse ärgerten ihn besonders.Als Familie Dohrendorf einmal zu Verwandten nach Klempau eingeladen war, blieb ihre Kutsche kurz hinter Berkenthin im Schlamm stecken. Zum Glück kam Hilfe aus Kählstorf, die das Fuhrwerk mit mehreren Pferdestärken herauszog.

Die Fußgänger hatten ihrerseits Lösungen gefunden, um die schlechten, zerfahrenen Straßen zu meiden. Sie folgten dem Lauf der Bäche oder gingen an den Knicks entlang, die die Felder begrenzten. Um von Feld zu Feld zu gelangen, wurden mit großen Findlingen Durchgänge durch die Knicks gebaut – gerade so breit, dass ein Mensch hin-durch¬ gehen konnte. Die Tiere, die auf den Feldern weideten, konnten den schmalen Durchgang nicht passieren.

Noch heute ist der Kirchsteigweg von Niendorf nach Berkenthin bekannt. Auf einem Trampelpfad ging es an der Stecknitz entlang bis zur Göldenitzer Twiete. Von hier aus führte der Weg am Göldenitzer Mühlenbach entlang, den man am Ortsende überquerte, um dann über die Felder und durch die Knicks mit ihren steinernen Durchgängen, die Berkenthiner Maria-Magdalenen-Kirche zu erreichen.

Ich habe immer nach den Kirchsteigen und den großen Steinen gesucht. Zwei Findlinge hatte ich noch gefunden. Sie lagen umgefallen im Graben, versteckt unter Brombeergestrüpp. Und einige Jahre später waren sie weg.

Die Ländereien zwischen Göldenitz und Berkenthin, auf dem die exotischen Großtiere stehen, hat der Tierarzt Fey gepachtet. In einem Gespräch mit ihm erfuhr ich, dass noch steinerne Durchgänge vorhanden seien.

Meine Tochter und ich machten uns gleich auf die Suche. Das Betreten der Felder ist verboten, aber in einem Knick am Feldrand entdeckten wir zwei große Steine, die tief in der Erde steckten und kaum noch als Durchgang zu erkennen waren. Einen weiteren Steindurchgang haben wir an der Steinau in Mannhagen gefunden. Hier wurde ein Knick gerodet, aber die Findlinge, die den Durchgang markierten, blieben stehen.

Helga Dresow malte die Berkenthiner Kirche mit der Kirchsteigbrücke, wie sie um 1850 über die Stecknitz führte (l.). Findlinge, die noch heute auf Kirchsteige hindeuten: in Berkenthin und Mannhagen.

Berkenthin Bilder gehen um die Welt

Im September 2020 erreichte den Berkenthiner Bürgermeister Thorn ein Brief aus Essen, in dem der Absender Andreas Rentel von der bemerkenswerten Weltreise dreier Bilder mit Berkenthiner Motiven berichtete, die er dem Bürgermeister zugleich zum Verbleib bei uns im Ort anbot. Heute hängen die die Aquarelle in Bürgermeisterzimmer im Amt Berkenthin.

Die Familie des Absenders hatten die Wirren des Zweiten Weltkrieges offensichtlich nach Berkenthin verschlagen, wo sie bis 1949 als Flüchtlinge lebte. 1949 wurde die Familie nach Wilhelmshaven umgesiedelt, von wo aus der Vater dann in den diplomatischen Dienst der noch jungen Bundesrepublik Deutschland eintrat. In der Folge versah er dann seinen Dienst an verschiedenen Botschaften in Mittel- und Südamerika. Alles weitere ergibt sich aus dem unten abgedruckten Brief.

Die Malerin der drei Bilder war Erna Blunck-Dinklage, die mit ihrem Bruder Max Dinklage und ihrer alten Mutter seit 1944 in der oberen Etage des Hauses von Gustav Dohrendorf lebte. Die Familie stammte ursprünglich aus Berlin, von wo aus sie aber wegen der anhaltenden Luftangriffe nach Berkenthin übergesiedelt war. Ihr Vater war der Kaufmann Max Julius Dinklage, der viele Jahre in Westafrika verbracht hatte, dort Teilhaber einer Handelsfirma gewesen war und bis 1917 sogar als Geschäftsträger des Deutschen Reiches in Liberia fungiert hatte. In dieser Zeit hatte er sich in Botanikerkreisen zudem einen Namen als Kenner der dortigen Pflanzenwelt gemacht. Am Ende des Ersten Weltkrieges wurde er enteignet und musste dann nach Deutschland zurückkehren. Ihr Bruder Max war 1945 wenige Wochen nach Kriegsende vor allem wegen seiner Englischkenntnisse zum Berkenthiner Bürgermeister ernannt worden, wurde allerdings kurz danach wieder abgesetzt (s. Politischer Neubeginn). Da wegen seiner Zugehörigkeit zur NSDAP seine Vermögenswerte gesperrt worden waren, sicherte die Schwester Erna, die im Ort schlicht „Die Malerin“ genannt wurde, der Familie durch den Verkauf ihrer Bilder den spärlichen Lebensunterhalt.

Im Folgenden nun der Brief Andreas Rentels im Wortlaut:

Hallo Herr Thorn,

anbei ein kurzer Ablauf über die drei Berkenthiner Bilder von Erna Blunck-Dinklage. Meine Eltern und wir Kinder sind von Berkenthin 1949 nach Wilhelmshaven umgesiedelt worden. Mein Vater hatte bereits Kontakte mit dem Auswärtigen Amt geknüpft und wir konnten 1951 nach Cuba auswandern. An der Deutschen Botschaft in Havana war mein Vater als Wirtschaftsattaché eingesetzt. Ob meine Eltern aus Cuba bereits die Bilder von Familie Hack besorgt haben, kann ich nicht feststellen. Beide standen jedenfalls miteinander in Korrespondenz.

Im Jahre 1953 hatten wir Heimaturlaub. In diesen drei Monaten haben wir Verwandte und Bekannte in Deutschland besucht, auch Familie Hack. Als Erinnerung habe ich die Heuwendemaschine, die ich als 11-Jähriger hinter dem Trecker von Bauer Hack bedienen durfte. Ob bei diesem Besuch die drei Bilder besorgt wurden sind, kann ich nicht beantworten.

Nach Cuba haben die drei Bilder lange Reisen gemacht. Mein Vater wurde 1962 nach Mexiko-Stadt an die dortige Botschaft versetzt. Danach folgten Versetzungen an die Botschaften bzw. Konsulate in Asuncíon / Paraguay; Porto Alegre / Brasilien; Panama-City /Panama; Montreal / Kanada und Los Angeles / USA.

Durch eine schwere Krebserkrankung meiner Mutter bat mein Vater um Versetzung nach Bonn zum Auswärtigen Amt (1980). Sie hatten bereits eine Wohnung in Plittsdorf bei Bad Godesberg gekauft. Mutter starb 1962 im Alter von 62 Jahren, mein Vater lebte bis 2007 und wurde 86 Jahre alt. Danach haben wir die drei Bilder nach Essen genommen, sie hingen in der Küche am Esstisch bis September 2020 …

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Rentel

(Quelle: Brief und Bilder Friedrich Thorn)

Eine veritable Gaunerfamilie

In den Kriminal-Annalen des Kreises Herzogtum Lauenburg der 60er Jahre dürfte der Name der Familie L mit Stammsitz in Berkenthin mit einem besonderen Stern verzeichnet worden sein. Die Familie lebte ganz in der Nähe des Friedhofs am Rande des damaligen Ortes und sorgte über Jahre hinweg mit fortgesetzten Diebstählen und sonstigen Gaunereien immer wieder für überregionale Aufmerksamkeit. Oberhaupt dieses räuberischen Familienclans war der als „Opa“ L bekannte Vater, während ihm die drei Söhne W, A und M sowie ein Schwiegersohn in krimineller Energie wohl nur wenig nachstanden. Immer dann, wenn in jenen Jahren im Lauenburgischen irgendwo irgendwas verschwunden war, wurde stets zuerst bei der Familie L gesucht, manchmal mit, oft aber auch ohne Erfolg.

Mehr oder weniger stand das Anwesen der diebischen Sippe unter polizeilicher Dauerbewachung. In dem unten dargestellten Fall hielt dann sogar der damalige Bürgermeister Richard Meier, selbst ambitionierter Jäger, mit umgehängtem Gewehr vor dem Haus Wache, um die überforderten Polizeibeamten zu entlasten. Andere Bewohner des Ortes hatten derweil, der Umtriebigkeit der Familie überdrüssig, das Anwesen umstellt, um deren Flucht zu verhindern. Immerhin hatten einige Familienmitglieder bereits mehrjährige Zuchthausstrafen wegen einschlägiger Delikte verbüßt, als es 1965 wegen erneuter verschiedener Einbrüche in der Umgebung, u.a. in einen Räucherkaten in Anker, zu einem Aufsehen erregenden Prozess vor dem Lübecker Landgericht kam, über den sogar die überregionale Presse ausführlich berichtete. Nicht zuletzt wegen der gegenseitigen Schuldzuweisungen, dem Wust der sich widersprechenden Aussagen und der teils abenteuerlichen Lügengespinste sorgte die Verhandlung nicht nur für Verwunderung, sondern löste darüber hinaus in der Öffentlichkeit auch einiges an Amüsement aus.

Wenn einer „sitzt“, kümmern sich die anderen um die Versorgung der Familie

In dem besagten Prozess ging es vor allem um die Einbrüche in Konsumfilialen in Krummesse und Sandesneben sowie die Ausplünderung einer Räucherkate in Anker zu Pfingsten 1964. „Als man in Berkenthin Schützenfest feierte“, wie es in den Lübecker Nachrichten hieß. In dringendem Tatverdacht stand zunächst der inzwischen in Klempau lebende Sohn A, der als einziger der Familie ein Auto, einen Lloyd älterer Bauart, besaß, das als Diebesfahrzeug erkannt worden war. Einem alten Gesetz der Familie folgend, nahm der denn auch zunächst die Alleinschuld auf sich, galt es doch als abgemacht, dass dann nur einer „sitzen“ würde, während sich die anderen solidarisch um den Unterhalt der Familie kümmerten. Aber damit hatte er die Rechnung ohne seine Frau gemacht. Sie meldete sich bei der Polizei in Ratzeburg, um ihren Mann zu entlasten, der mit seinem Geständnis „offensichtlich gar nicht an seine sieben Kinder gedacht habe“. Wenn er nicht die Wahrheit sage, werde sie sich scheiden lassen!

Und sie packte aus: Ihrer Version zufolge seien auch andere Familienmitglieder an der Plünderung der Räucherkate in Anker beteiligt gewesen. Am darauffolgenden Pfingstsonntag habe man dann das Diebesgut, das zunächst nur notdürftig verborgen im Haus am Friedhof untergebracht gewesen sei, in den Kofferraum des Lloyd verstaut, um es in Sicherheit vor der anrückenden Polizei zu bringen. Abenteuerlich anmutend dann die Schilderung der folgenden dramatischen Flucht: Auf der Fahrt sei von dem bestohlenen Katenbesitzer, der inzwischen auch auf die Spur der Diebe gekommen sei und in der Nähe des Hauses auf der Lauer gelegen habe, auf den Wagen geschossen worden. Ein Durchschuss in der hinteren Stoßstange gelte als Beweis. Man sei aber weitergefahren und habe dann das Diebesgut in ein Versteck gebracht. Kurze Zeit später sei man dann von der Polizei gestoppt worden. Und während sich der Beamte dem Fahrzeug von der Fahrerseite näherte, habe sich Schwager W aus der Beifahrertür in den Straßengraben fallen lassen, ohne dass dies bemerkt worden sei. Ihr Mann A wurde darauf verhaftet, zumal der ganze Wagen stark nach Räucherkate duftete. Bei der folgenden Durchsuchung ihrer Wohnung in Klempau wurde dann auch weiteres Diebesgut aus anderen Einbrüchen gefunden.

Selbst der Bürgermeister stand mit geschultertem Gewehr Wache

W aber gelang es, sich über den Kanal zu retten und über Schleichwege von hinten in sein Elternhaus zu kommen, um dann „fröhlich, unschuldig und gut gelaunt“ aus der Haustür zu treten, wo Bürgermeister Meier mit seinem geschulterten Gewehr Posten stand. Als er versuchte, ein Gespräch mit diesem zu beginnen, habe Meier ihm zunächst einen Schnaps angeboten, ihm dann aber erklärt, dass er ihn verhaften wolle. Davon sei W aber gar nicht begeistert gewesen und habe sich gleich wieder ins Haus begeben.

Aufgrund dieser Aussage der Frau L traf sich schließlich die gesamte Familie auf der Anklagebank wieder. Bei einer Hausdurchsuchung wurde dann auch ein geheimer „Beutetresor“ im Kükengehege der Familie entdeckt. In diesem Geheimversteck, von „Opa“ L als Lagerraum für Hühnerfutter deklariert, entdeckte man weiteres Diebesgut aus verschiedenen Beutezügen.

Trotz allseitiger Unschuldsbeteuerungen und gegenseitiger Schuldzuweisungen waren die Urteile des Schöffengerichts in Lübeck eindeutig. „Opa“ L und seine Söhne sowie der Schwiegersohn wurden wegen wiederholter Diebstähle und Hehlerei zu empfindlichen Haftstrafen verurteilt bzw. im Falle des jüngsten Sohnes M zu einem mehrmonatigen Dauerarrest.

Eine kuriose, ebenfalls medial verbreitete Forstsetzung erhielt der Fall wenige Monate später durch das Berufungsverfahren, das die Anwälte der Familie angestrebt hatten. Bereits am ersten Verhandlungstag präsentierte der Hauptangeklagte W dem Gericht unterschiedliche Geisterstimmen, die immer wieder zu ihm sprächen und ihn zu abstrusen Handlungen überreden wollten. Immerhin führte das zu einer längeren Unterbrechung des Verfahrens, während der die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten überprüft werden sollte. Als dann wiederum ein Jahr später im August 1966 der Prozess fortgesetzt wurde, entledigte sich der W zur Verblüffung aller Anwesenden aller seiner Kleider, um völlig nackt seine Schuhe auf die Richter zu feuern, die sich gerade noch in Deckung bringen konnten. Später zertrümmerte er aus Protest gegen das Verfahren seine Zelle.

(Quellen: Lübecker Nachrichten vom 13.8.1966, 21.8.1965, 28.1.1965, 4.1.1965)

Als Berkenthin noch direkt vor Lübeck lag

Kaum zu glauben, aber ja, sehen Sie selbst auf die Karte. Natürlich lag Berkenthim immer schon dort, wo es heute liegt, aber obiger Kartenausschnitt zeigt Berkenthin direkt an der Trave vor Lübeck. Offenbar hatte der Kartenmaler wohl eine fehlerhafte Vorlage und keine Ahnung von der wirklichen Geografie. Berkenthin wäre wohl eher an der Stelle zu erwarten gewesen, wo hier „Bosaw“ also Büssau steht. Aber es war eben noch eine andere Zeit und die Karte sollte wohl auch nur eine ungefähre Vorstellung davon geben, wie die Gewässersituation zwischen Lübeck und Hamburg geartet war. Das ist auch naheliegend, da diese Karte im Jahre 1682 entstand und die Moore und Seen zwischen dem Ratzeburger See und der Stecknitz betont, wo der Herzog 1681 teilweise einen Abfluss hatte graben lassen, um den Wasserspiegel des Ratzeburger Sees wieder zu senken (s. Stecknitzkanal).