Von Hoppenhöfen und Höppenern

Hopfenanbau

Hopfenanbau hier in Berkenthin? Heute kommt uns das sehr befremdlich vor, kennt man dies doch nur noch aus Süddeutschland (Karte Hopfenanbau in Deutschland). Doch allein das Vorkommen von wildem Echten Hopfen (Humulus lupulus) ist ein Indikator dafür, dass hier früher Hopfen angebaut wurde. Im Hochmittelalter spielte vor allem Norddeutschland die wichtigste Rolle im deutschen Hopfenanbau – nicht zuletzt wegen der Bedeutung der Hanse. Einerseits weil diese viel Bier exportierte, besonders nach Schonen und Norwegen, aber auch Hopfen selbst. So gab es in Lübeck 1550 bspw. über 150 Roth- und Weißbrauer in der Stadt.

Nach dem Reinheitsgebot von 1516 , waren nur Hopfen, Malz und Wasser als einzige Zutaten im Bier erlaubt. Zur damaligen Zeit wurde der Hopfen wohl nicht in erster Linie wegen seines Geschmacks dem Bier zugeführt, vielmehr nutzte man seine aus der Volksmedizin bekannte antibakterielle Wirksamkeit, um das Bier haltbarer zu machen.

Hopfenhöfe

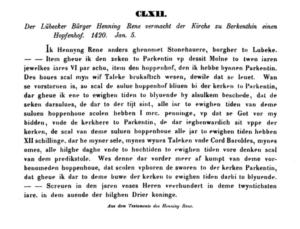

Tatsächlich ist auch für Berkenthin der Hopfenanbau schon im Mittelalter nachweisbar. So vermachte der Lübecker Bürger Henning Rene 1420 in seinem Testament der Kirche zu Berkenthin einen Hopfenhof. Seine Frau Taleke durfte den Hof bis zu ihrem Tod nutzen. Nach deren Ableben sollte der Besitz zu besonderen Konditionen an die Berkenthiner Kirche gehen (HL Urkundenbuch Nr. 162).

Allgemein ist der Hopfenanbau in Lübeck bereits im 13. Jahrhundert nachweisbar. Die Hopfengärten/-höfe lagen vor der Stadt, aber auch weiter entfernt in den benachbarten Dörfern. So sind z.B. in Krummesse 1424 und in Bliestorf 1475 ebenfalls Hopfengärten beurkundet. Aber auch in weiter entfernt gelegenen Dörfern wie hier in Berkenthin oder Alt-Mölln besaßen Lübecker Bürger Hopfenhöfe. In Behlendorf gehörte 1611 noch ein 950 Ruthen großer Hopfenhof zur Hofanlage.

Vermutlich ist der Hopfenanbau aber auch in Berkenthin noch älter, denn es gibt Hinweise darauf, dass gerade die Slawen auf ganz bestimmte Wirtschaftszweige spezialisiert waren, wie eben den Leinen- und Hopfenanbau (Die ersten Berkenthiner). Vielleicht erklärt sich auch so, weshalb gerade in Klein Berkenthin mehrere Hopfengärten bestanden.

Wieviele Hopfengärten es in Berkenthin gegeben hat ist unklar. Zumindest gab es in Groß wie auch Klein Berkenthin solche Gärten. Hauptsächlich werden diese für die nahen städtischen Märkte in Lübeck, Mölln und Ratzeburg produziert haben, denn selbst der Schleusenmeister schenkte in seinem Krug Möllner Bier aus und braute im 17. Jahrhundert nicht mehr selbst.

Um 1600 gehörten zwei Stücke Hopfenland in Klein Berkenthin zur Schleuse. Allerdings war die Zugehörigkeit des einen Stückes strittig. Zudem besaß der Schleusenmeister noch drei weitere Stücke Hopfenland hinter Kählstorf an der sogenannten Fischbleiche. Am 3. September 1605 verpachtete der Klein Berkenthiner Gutsherr Hartwig von Parkentin dem Berkenthiner Schleusenmeister einen Acker und Wiesen für 18 Rthl. und 10 Hühner sowie einen Hopfenhof. Parkentin verpflichtete sich, ihm die Staken (Hopfenstangen, meist aus Hasel) zu liefern und den Garten umgraben zu lassen. Die Klein Berkenthiner Bauern adeligen Anteils wurden dazu verpflichtet, dem Schleusenmeister beim Graben und Aufbinden zu helfen. Dafür sollte der Gutsherr ein Drittel des Ernteertrages erhalten (Vertrag s. unten).

1630 besaß ein Klein Berkenthiner Bauer (vermutl. der Bauernvogt Jacob Kahns) einen Stecknitzkahn, um zu seinen auf Groß Berkenthiner Seite gelegenen Wiesen zu gelangen, das Heu einzuholen und den dort angebauten Hopfen zu seinem Hof zu bringen.

1640 waren in Kl. Berkenthin (lüb. Teil) noch zwei Hopfengärten: „sindt bey dem hofen, 2 hoppen garten“.

Auch wenn die Quellen zum Berkenthiner Hopfenanbau sich besonders in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verdichten, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Hopfenanbau auch hier bereits im Niedergang befindlich war. Mit dem Niedergang der Hanse ab dem 15. Jahrhundert ging auch der Hopfenanbau in Norddeutschland allmählich zurück. 1669 waren innerhalb der Lübecker Landwehr trotz allem noch 52 Hektar mit Hopfenkulturen bestellt.

In Lübeck und Umgebung endete der Hopfenanbau am Ende des 17. Jahrhundert. Ursache hierfür war eine einschneidende Veränderung im Brauwesen. Bisher wurde fast nur das dunkle Rothbier gebraut. Der Trend ging aber immer mehr zum hellen Bier, sodass das helle Hamburger und Eibeker Bier sowie das Ratzeburger Rommeldeuz immer mehr importiert wurde.

1673 beschwerte sich der Klein Berkenthiner Gutsherr beim Herzog, weil er durch die Erhöhung der Schleuse einen großen Schaden u.a. an seinem stattlichen Hopfenhof erlitten hatte.

1690 war der letzte (?) Berkenthiner Hopfenhof im Besitz des Klein Berkenthiner 1/4-Hufners Hinrich Canis. Für diesen musste er 3 Rthl. Pacht zahlen, aber der Hof wurde offenbar nicht mehr zum Hopfenanbau genutzt, denn es heisst weiter:

„alß vordesen der Hopfen hoff in Stande gewesen haben sie solchen helffen zu rechtmachen auch mit ihrem Mist bedünget, Schecht und Busch gehowen etc.„.

Das bedeutet, als der Hof vorher noch in Betrieb war, waren die Klein Berkenthiner adeligen Anteils noch verpflichtet, auf diesem Hopfenhof zu helfen und ihn mit Mist und Hopfenstangen zu beliefern, wobei Hilfe sich vermutlich auf das Pflücken der Hopfendolden bezog.

AHL ASA Int. Nr. 29210

Pachtvertrag über einen Hopfenhof 1605

Tuhe kundt und bekenne ich Hartwig von Perkentin zum Zecher und Laßbeke Erbgeseßen das ich heutte dato mit dem Ersamen Jochimb Croger Schleusenmeister zu Perkentin wegen meiner Hoffe Landes daselbst, die ich von meinen gnedigen Fürsten und Herrn Hern Frantzen Hertzogen zu Sachsen so habe an mir gebrachtt einen Handell getroffen deren gestaldt und also, daß ich ihme auf ein Jahr verheuert habe den Acker so darzu gehörig neben die Wischen bey seinem hauße an der Stekeniße schiesende, zu sammend der achtzehn Reichtstahler und 10 Höner, die er auf Michaelis wen men schreiben wird 1606 auß zu geben hirmit soll verpflichtet sein.

Den Hopfen Hoff belangend soll und will ich Umbher begraven laßen, auch die Stacken darzu verschaffen dieselbigen scherffen und mit seinen zukuhndt bey dem hoff heuren laßen, dagegen soll er hopfenholtz und miß darzu verschaffen und demselben alß sich deßen gebüret bebawen und wahren, jedoch das meine leuts zu perkentin darinne sollen grawen und aufbinden hilffen, undt soll er solche seine gewarsam zu seinen tehill an hoffen den dritten tehill so viell gott vergonnen und geben wirdt zu geniesende haben, waß aber die ordtfeldes so mit Busche bewaßen anlanget, ist dieselbige hir außen bescheiden und hat mit diesem durchaus nichts zu tuhnde, diesen allen zu Urkunde und feßerhaltung sindt dieser zartten zehren verfertiget, durch das wordt haltte von ein ander geschnitten, und von uns beidersitz mit eigen Handen untterschrieben

geschen zu Zecher den 3 Septemb. Anno 1605

H. v. Parkentin Jochimb Croger mein Zeichen

Ich Hartwig von Parkentin, Erbherr zu Zecher und Lasbek, tue hiermit kund und bekenne, dass ich mit heutigem Datum dem ehrsamen Jochim Kröger (alias Möller) Schleusenmeister zu Berkenthin, wegen meines Hofes daselbst, welches ich von meinem gnädigen Fürsten und Herrn, Herrn Franz, Herzog zu Sachsen, so an mich gebracht, einen Vertrag geschlossen wie folgt: Das ich diesem auf ein Jahr verpachte den Acker, die dazugehörigen Wiesen, bei seinem Haus an der Stecknitz gelegen, für insgesamt 18 Reichstaler und 10 Hühner, die dieser mir zu Michaelis (11. November), wenn man das Jahr 1606 schreiben wird, mir verpflichtet ist zu geben.

Was den Hopfenhof angeht, soll und will ich verpflichtet sein ihm diesen begraben zu lassen, so auch ihm die Hopfenstangen dazu liefern und anspitzen zu lassen, und ihn diesen in Zukunft pachten lassen. Er dagegen soll dazu verpflichtet sein Hopfenpflanzen und Mist zu beschaffen und den Hopfenhof fachgerecht zu bewirtschaften. Meine Untentanen zu Klein Berkenthin sollen ihm beim Graben und Aufbinden helfen, dafür erhalte ich von ihm ein Drittel der Ernte, so Gott uns vergönnen und geben wird. Die mit Busch bewachsenen Felder haben aber nichts mit diesem Vertrag zu tun. Allen zu Beweis ist dieser Vertrag aufgerichtet worden, Zecher den 3. September im Jahre des Herrn 1605, unterzeichnet H. von Parlentin und Jochim Kröger mit seiner Marke

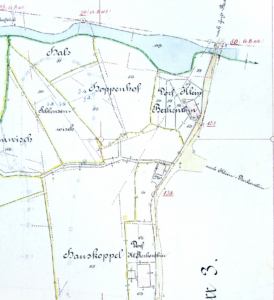

Größere Hopfenhöfe wurden durch sogenannte Höppner bewirtschaftet (s. 1623: Kastorfer Hopfenprozess). Aus dieser Berufsbezeichnung bildete sich der Nachname Höpfner (Höffner u.ä.) so wie später z.B. die Berkenthiner Schmiede hießen. Das einzige, was heute noch in Berkenthin an diese Zeit erinnert, ist der Flurname Hoppenhof.

Bier her, Bier her, oder ich fall um

Gehen wir noch einmal wieder zurück in die Zeit vor dem 30-jährigen Krieg. Die Trinkgewohnheiten unserer Vorfahren unterschieden sich noch deutlich von den heutigen. Hochprozentiges wie den sogenannten „Branntwein“ gab es nur in der Apotheke und zu einem entsprechenden Preis. Die einzige Alternative zu Bier war Rheinischer oder Französischer Wein, doch auch dieser war für den normalen Landbewohner kaum erschwinglich. So blieb zur feuchtfröhlichen Erbauung so oder so nur das Bier und etwas anderes dürften die Krüge auch kaum angeboten haben. Aber so eintönig wie dies erscheinen mag, war es nun auch wieder nicht. Dafür gab es immerhin verschiedene Biersorten, die sich in Geschmack und Alkoholgehalt stark unterschieden: Rothbier, Weißbier, Dickbier, Dünnbier (Covent), Pfennigbier, Stopbier, Kesselbier und das beliebte Ratzeburger Rommeldeus. Leider wissen wir heute wenig über diese Biere und wie sie schmeckten. Der Name Dick- bzw. Dünnbier bezog sich nicht auf die Konsistenz des Bieres, sondern auf den Alkohohlgehalt. Wie wichtig und beliebt Bier war macht vielleicht auch ein Berkenthiner Flurname deutlich. Auf der Verkoppelungskarte von 1774 gibt es neben dem Weg nach Ratzeburg noch eine Flur „Birwegs Sohl“, also eine Viehtränke am Bierweg, womit dann nur der Weg nach Ratzeburg gemeint sein kann. Das lässt vermuten, dass man den Weg nach Ratzeburg, von wo ja da beliebte Rommeldeus Bier kam, im Volksmund scherzhaft Bierweg nannte. s.a. Kruggerechtigkeit

Fest steht, dass man offenbar sehr gern und ausgiebig gefeiert hat. Und um in Stimmung zu kommen, bedurfte es emenser Mengen. Der Lübecker Bürgermeister Heinrich Brokes ordnete am Ende des Ritzerauer Landgerichts am 14. Oktober 1611 folgendes an:

- daß ein jeder Bauer jährlich eine gewisse Anzahl Stubben soll ausroden, damit das Land desto besser zu Weide oder Acker gebraucht werden;

- daß ein jeder Bauer jährlich eine gewisse Anzahl junge Heister soll Pflanzen, bei ernstlicher Strafe.

- Weil die Leute auch in große Schulden gerathen waren und dasselbe mehrentheils herrührte von den übermäßigen großen Hochzeiten, Kindel- und Fensterbieren, daß sie 4 oder 5 Tage Hochzeit hielten und dazu 20 und mehr Tonnen Bier aussoffen (die Kindel- und Fensterbiere waren nicht viel geringer), deswegen ist ihnen auferlegt und befohlen worden, hinfüro nicht mehr als 2 Tage Hochzeit zu halten und sollen nicht mehr, als vom Hufener 6 und vom Köter 4 Tonnen Bier eingelegt und verbrauchet werden, bei Strafe 60 Mark. Das Kindelbier soll nur 1 Tag währen und nicht mehr, als vom Hufener 2, vom Köter 1 Tonne Bier verbraucht werden, bei Strafe 50 Mark. Die Fensterbiere sollen ganz abgeschafft sein, bei Strafe 40 Mark.

Das betraf zu mindest die Klein Berkenthiner Lübschen Anteils, wobei es im Rest des Ortes kaum anders zugegangen sein dürfte. Denn schon 1590 hieß es in der Kirchenvisitation:

- Wer unter Predigt Zechen hält, soll der Krüger oder der Wirt 10 Mark und der Gast 1 Mark Strafe geben oder mit dem Halseisen büssen.

- Hochzeiten sollen nicht über 2 Tage bei 60 Mark Strafe gehalten werden“

- Das Kindelbier sollen vermöge der Kirchenordnung verboten sein [ein beim Kindtaufschmaus verabreichtes (Frei)Bier] und soll bei dem Kirchgang nicht über 1 Tonne nicht getrunken werden. (40-60 Liter)

So war Brokes Anordnung eigentlich nichts neues und entsprach nur der Kirchenordnung, wurde aber offenbar die vergangenen 20 Jahre nicht sonderlich ernst genommen.

Hoppenhof, Oldesloer Straße 16

Der Hoppenhof befindet sich gleich neben der Schleuse (s.a. Flur Hoppenwisch). Gehörte zur Halbhufe HL 1 s. Hausbrief Christian Erdmann von 1731 (mehr siehe Mühlen).