Die alte Berkenthiner Schmiede

Kaum mehr als einen Steinwurf von der Berkenthiner Kirche entfernt liegen die heutigen Grundstücke, auf denen über Jahrhunderte eine Schmiede betrieben wurde, auch wenn Groß Berkenthin in den im Kreisarchiv geführten Listen der im Herzogtum konzessionierten Schmieden nicht enthalten ist. Bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts standen zwei alte Bauernhäuser, das eigentliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude und die dazu gehörige Altenteilerkate, sowie die eigentliche Schmiede und ein Backhaus auf diesem Gelände, das die heutigen Grundstücke Kirchenstraße 9 und 11 umfasste. Das stattliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude kann nach seiner Versetzung im Jahre 1985 noch heute in Seedorf im Hollenbeker Weg Nr. 4 besichtigt werden.

Wenn wir die Geschichte der Berkenthiner Dorfschmiede über die Jahrhunderte hinweg an dieser Stelle sehr ausführlich darstellen können, dann verdanken wir dies vor allem der ausführlichen Arbeit Carl Hermann Schraders, der die Ergebnisse seiner Forschung in dem Aufsatz „Das alte Schmiedegrundstück in Groß Berkenthin“ 1996 in der Lauenburgischen Heimat, Heft Nr. 143 veröffentlicht hat. Im Folgenden lesen Sie eine etwas verkürzte Version, die aber um die Ergebnisse der eigenen Recherchen erweitert wurden. Schrader geht in seiner Arbeit noch davon aus, dass es sich bei dem von ihm beschriebenen Betrieb um die älteste Schmiede in Berkenthin gehandelt hat. Er hatte noch keine Kenntnis von der sogenannten Hammermühle in der Berkenthiner Feldmark, die von Guido Weinberger im Zuge der Nachforschungen für diese Chronik als erster nachgewiesen wurde. Vergleichen Sie dazu das entsprechende Kapitel über die Hammermühle. Den gesamten Aufsatz Carl Hermann Schraders lesen Sie hier.

Die Beschäftigung der mit der Schmiede verbundenen Familiengeschichten über die Jahrhunderte hinweg vermittelt u.E. einen eindrucksvollen Einblick in die Lebens- und Rechtsverhältnisse früherer Zeiten.

Die erste Erwähnung

Die früheste Nachricht, dass es in Berkenthin einer Schmiede gegeben hat, stammte nach Schraders Kenntnisstand aus dem Jahre 1517. Der in dieser Zeit regierende Lauenburgische Herzog Magnus I. (1507 bis 1543) war für seine groß angelegte Politik und seine aufwendige Hofführung bekannt, die für sein kleines Herzogtum und seine Untertanen eine große Belastung darstellten. Hohe Abgaben, die teilweise mit rigorosen Methoden eingetrieben wurden, drückten das Land schwer. Heute verdanken wir dieser Steuerpolitik das Bederegister (Abgabenregister) von 1517, das uns die erste Übersicht über die bäuerliche Bevölkerung des Dorfes „Parketyn“ gibt. Es weist für das Jahr 1517 für Berkenthin 16 abgabepflichtige Personen auf, die überwiegend mit Vor- und Nachnamen sowie mit der Größe ihrer Hufe und der Höhe der zu entrichtenden Steuer genannt werden. Namentlich werden folgende Hufner genannt:

Hinrik Wyse, 1 Hufe, 1 Gulden;

Michel Blume, 1 Hufe, 1 Gulden;

Hinrich Siwwer, 1 Hufe, 1 Gulden;

Henriken Sadelflaske, 1 Hufe, 1 Gulden;

Tonniges Kruse, 1 Hufe, 1 Gulden;

Clawes Voles, ½ Hufe, 15 Schillinge;

Titke Wulff, ¼ Hufe, 6 Schillinge;

Lutke Kron, 1 Hufe, 1 Gulden;

Merquert Strate, 1 Hufe, 1 Gulden;

Steffen Sadelflaske, 1 Hufe, 1 Gulden;

Carsten Vette, ½ Hufe, 12 Schillinge;

Hanß Prehn, keine Angabe, 6 Schillinge;

Hanß Kron, ¼ Hufe, keine Angabe;

Hanß Mertens, ¼ Hufe, keine Angabe;

Clawes Peck, ¼ Hufe, keine Angabe.

Neben diesen mit Namen angeführten Hufnern und Kätnern taucht in der Liste außerdem eine „Smedeske“ = die „Schmiedsche“ auf, die auf einer ½ Hufe saß und 12 Schillingen ( ½ Gulden) zu entrichten hatte. Hierin erkannte schon Carl Hermann Schrader in seinem breit angelegten Aufsatz die Berufsbezeichnung und damit die früheste Erwähnung eines Dorfschmiedes in Groß Berkenthin, wobei deren Nachnamen allerdings zunächst noch unbekannt bleibt. Aus der nächsten Bedeliste von 1532 schloss dann Schrader auf den ersten namentlich bekannten Inhaber der Schmiedekate an der Kirche. Zwar wird in dieser Liste kein „Smed/eske“ weiter erwähnt, allerdings wird ein gewisser Lutke Kop genannt, der laut Schrader aufgrund der gezahlten Abgaben und anderer Gründe der einzige sei, der als Nachfolger der „Smedeske“ von 1517 auf der Schmiedekatenstelle in Frage kommt.

Aber während Schrader die „Smedeske“ bzw. Lutke Kop eindeutig zur Schmiede in der späteren Kirchenstraße verortet, hält Weinberger es auch für möglich, das die „Smedeske“ zur Hammerschmiede an der Wohlbek gehörte, deren Ende er zwischen 1569 und 1586 vermutet.

Die Aera Peemöller

Anhand der Höfeakten des Landesarchivs, über die Kirchenrechnungen, das Urbarbuch sowie weiterer einzelner Quellen konnte Guido Weinberger dann im Zuge der Recherche für diese Chronik für das Jahr 1595 einen Jochen Peemüller als Krüger und Schmied in Groß Berkenthin nachweisen, der nach o.a. Theorie der erste Schmied in der Kirchenstraße sein könnte (vgl. das Kapitel über die Höfefolge des Schmiedekaten ). Ihm folgte sein Sohn oder Enkel Hans Peemöller, der dann auch in dem Kontributionsregister von 1639/40 als abgabepflichtiger ½ Hufner geführt wird. Auch wenn diesem als offensichtlicher Interimswirt bis 1697 ein gewisser Casper Melan folgte, bliebt doch die Familie Peemöller bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts fest mit der Schmiedehufe an der Kirche verbunden. Woher die Peemöllers kamen, ob sie sich in Berkenthin eingekauft oder eingeheiratet haben, muss im Dunkeln bleiben

Borchert Peemöller

Aus einem im Gutsarchiv zu Seedorf erhaltenen Brief erfahren wir dann von einem Schmied Borchert Peemöller, der sich 1695 in einem Schreiben an den Gutsherrn von Zecher, den „Land Rhat“ von Witzendorf gewandt hat. Es ging ihm damals um die Eintreibung von Forderungen für seine Schmiedearbeiten bei einem zahlungsunwilligen Schuldner aus Klein Berkenthin, einem Untertan des Gutsherren. Es dürfte sich bei ihm um einen direkten Nachfahren des Hans Peemöller handeln, der in dem Register von 1639/40 aufgeführt ist. Der Inhalt des Briefes gibt ihn eindeutig als Schmied zu erkennen. Seine genauen Lebensdaten sind uns nicht bekannt, er war aber offensichtlich zweimal verheiratet. Allerdings wissen wir über die erste Ehe nichts, da die kirchlichen Trau- und Beerdigungsregister von Groß Berkenthin erst 1722 beginnen. Die zweite Ehe wurde ungefähr 1680 geschlossen, und zwar mit einer Rebecca oder Becke Schröder, die laut Carl Hermann Schrader möglicherweise aus Lübeck stammte. Borchert Peemöller hatte aus beiden Ehen insgesamt 6 Kinder, von denen allerdings einige schon früh verstarben.

Nach dem Tode Borchert Peemöllers kam es zwischen seinem ältesten Sohn Paul, geboren um das Jahr 1671, und seiner Stiefmutter Rebecca (Becke) zu einem langwierigen Streit um das väterliche Erbe. Diesem Streit verdanken wir einen eindrucksvollen Einblick in die Besitzverhältnisse eines ½ Hufners bzw. Kätners dieser Zeit, da der Groß Berkenthiner Bauervogt Jacob Koop und der Förster zu Marienwohlde Warner Höltich eine genaue Bestandsaufnahme machen mussten. Tatsächlich wurde die Stelle, die 1517 noch als 1/2 Hufe geführt wurde, zwischenzeitlich als Kate eingestuft. (vgl. dazu den Abschnitt „Die Stelle und ihre Privelegii Realis“ am Ende dieses Kapitels) Demnach gehörten zu dem Besitz ein 5 Fach-Wohnhaus mit einem neu gesetzten Backofen, eine Schmiede mit Esse nebst einer angebauten Kammer und einer Stube mit neuen Fenster und einem mit Holzdielen ausgelegten Keller. Die Schmiede war mit allerlei Werkzeug ausgestattet, welches einzeln aufgeführt wurde (11 Hämmer unterschiedlicher Größe, 12 Beitel, Durchschläge und Feile, 2 Nagelkrampen und ein Vorrat an Eisen, 13 Zangen unterschiedlicher Art, 1 Hufhammer, 1 Raspe und Werkeisen, 1 Amboss, 9 Pannhacken (?), 1 Schleifstein, 1 Blasebalg, 1 Handflegel und 1 Feuerspil, dazu ¼ Fuder Kohle. Außerdem gehörten zu dem Besitz 2 Bienenstöcke, 2 Pferde und ein Fohlen, 2 Kühe, eine Starke und ein Kalb, ein kleiner Wagen mit Scheibenrädern, 1 Wagen mit „4 alten Blockrädern“(?) sowie Pferdegeschirr. Auf dem Grundstück befanden sich rund 40 Apfel und Birmbäume, die ebenfalls mit angerechnet wurden .Insgesamt wurde der Besitz auf 126 Reichtaler und 24 Schillinge geschätzt, wobei „Zinnen, Messing und Kupfer wie auch Bettgewandt und Kleider und andere Materialien“ nicht taxiert worden waren.

Paul Peemöller (ca. 1671 bis 1728)

Borcherts Sohn Paul hatte wie sein Vater das Schmiedehandwerk erlernt und hatte zunächst von 1691 bis 1699 bei seinem Vater gearbeitet, bevor er für einige Jahre in die Fremde ging. Er arbeitete bei einem Meister in der Nähe von Schwerin, dessen Tochter Anna Margaretha er offensichtlich in zweiter Ehe heiratete. Weil sein Vater zuhause aber alleine der schweren Arbeit in der Schmiede nicht mehr gewachsen war, sah er sich genötigt, vorzeitig mit seiner jungen Familien – inzwischen war auch Tochter Anna Margarethe geboren – wieder nach Berkenthin zurückzukehren. Aber noch bevor die Schmiede an ihn übergeben werden konnte, starb sein Vater, worauf sich der erwähnte langwierige Erbschaftsstreit mit seiner Stiefmutter entwickelte. Dieser war auch wegen der Unnachgiebigkeit beider Seiten für ihn mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden, wurde schließlich aber doch zu seinen Gunsten entschieden, u.a. auch dadurch, dass sein Nachbar, der Pastor Albert Rodemann eine hohe Bürgschaft in Höhen von 20 Reichstaler für ihn übernahm.

Im Jahre 1702/03 wird er schließlich als steuer- und dienstpflichtiger Besitzer der Schmiede in Groß Berkenthin geführt, was aber für ihn mit folgenden Leistungen für das fürstliche Amt verbunden war: Er hatte jährlich 8 Schillinge Pacht sowie den Gegenwert eines Huhns in Höhe von 4 Schillingen, also insgesamt 12 Schillinge zu entrichten. Außerdem wurde er zu 52 Handtagen Arbeitsdienst für das Fürstliche Amt verpflichtet, für die er aber einen Gegenwert von 1 Reichtaler und 30 Schillinge entrichten konnte.

Schon im Herbst 1702 wurde die Familie von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, als nämlich das Wohnhaus abbrannte, wodurch ihm immerhin ein Teil der für dieses Jahr fälligen Abgaben erlassen wurden. Nur unter finanzieller und tätiger Mithilfe der Nachbarn gelang es Paul Peemöller sein Haus wieder aufzubauen. Wegen der zusätzlichen abzuzahlenden Belastungen wurde die Familie aber in den Folgejahren noch mehr gedrückt.

Paul und Anna Margarethe Peemöller hatten mindestens 5 nachgewiesene Kinder. Paul starb um das Jahr 1728, seine Frau überlebte ihn und lebte als Altenteilerin noch bis 1741 auf der Hufe.

Albert Peemöller

Nachfolger und Erbe seines Vaters wurde der 1703 geborene Albert Peemöller, der nach seinem Taufpaten, dem Pastor Albert Rhodemann, benannt wurde. Er erlernte wie sein Vater das Schmiedehandwerk, erwarb in späteren Lebensjahren aber auch eine Konzession zur Essigbrauerei. Er heiratete im Alter von 27 Jahren in St. Georgsberg Trien Liese (Catharina Elisabeth) Voß, die Tochter des Amtsvogtes von St. Georgsberg Hinrich Voß. Laut Ehevertrag gab der Amtsvogt seiner Tochter neben der gehörigen Aussteuer zehn Reichtstaler Geld, zwei Kühe, zwei Schweine und zwei Schafe mit in die Ehe, so dass sich die Heirat für den Schmied und Kätner (inzwischen war die Einstufung von 1/2 Hufner, wie erwähnt, auf Kätner geändert worden) auch unter diesem Aspekt gelohnt haben dürfte. Die Ehe der beiden war mit 7 Kindern gesegnet (vgl. Höfefolgen), von denen aber nur 4 volljährig wurden. Unter ihnen war der 1746 geborene Christoph Hermann, der in offensichtlich enger Verbundenheit mit dem benachbarten Pastor nach seinem Taufpaten Christoph Hermann Rhodemann benannt wurde. Er erlernte ebenfalls das Schmiedehandwerk und kann für das Jahr 1777 in Kastorf nachgewiesen werden und begründete später die Oldesloer Linie der Familie Peemöller.

Albert Peemöller starb 1770 im Alter von 66 Jahren in Groß Berkenthin. Seine Frau überlebte ihn um zehn Jahre.

Johann Hinrich Peemöller

Sohn Johann Hinrich übernahm im Jahre 1768 die Schmiedehufe von seinem Vater. In diesem Jahr heiratete er seine Braut Engel Elisabeth Pantelmann, geboren in Kählstorf am 14.02.1747.

Im Folgenden geben wir den aus Anlass dieser Ehestiftung abgeschlossenen Ehevertrag exemplarisch im Original-Wortlaut wieder, der von der Aussteuer und Mitgift über die Versorgung der Altenteiler bis hin zur Abfindung der Geschwister und sonstiger Anspruchsberechtigter alle möglichen Angelegenheiten regelte. Solche Eheverträge waren üblich und wurden in der Regel zusammen mit der Übergabe der Hufe auf dem Amt in Ratzeburg abgeschlossen. Sie bildeten die feste Rechtsgrundlage der Familienbeziehungen intern, enthielten aber auch Regelungen zwischen Hufner und dem Amt in Ratzeburg. Zum Beispiel wurde in ihnen zuerkannte Gerechtsame bestätigt oder aberkannt. Wie an anderen Stellen dieser Chronik bereits erwähnt, lebte man in früheren Jahrhunderten keinesfalls im rechtsfreien Raum; im Gegenteil, unzählige Prozessakten füllen noch heute die Archive.

Ehestiftung zwischen

Johann Hinrich Peemöller und Engel Elisabeth Pantelmann

zu Gr. Berckenthin

Nachdem der Schmidt Albrecht Peemöller zu Gr. Berckenthin Alterhalber entschlossen ist, seine Käthner Stelle und Schmiede daselbst an seinen Ältesten Sohn Johann Hinrich zu übergeben, und dann dieser Engel Elisabeth Pantelmann aus Kählstorf heyratet, so ist zuforderst unter den Jungen Eheleuten die Regel Längst Leib Längst Guth fest gesetzet. Die Braut bringt in die Stelle fünfunddreizig Rthlr. Geld, vier Kühe, vier Schweine, vier Schafe und erhält eine freye Hochzeyt. Der Bruder Christoph Hermann bekommt von dem neuen Wirt aus der Stelle einhundert Marck Geld eins vor alles.

Die Alten beziehen die Althentheyls Kathen und genießen dabei ein Stück Land im Kohl Hoff nebst denen darin stehenden Obst Bäumen. Nächstem reservieren sie sich so lange einer von ihnen lebt, die Höcker Nahrung und Essig Brauerey beim Kathen und entrichten davor das an das Königliche jährlich ab, nach ihrem Ableben aber nehmen die Jungen Leuthe solche Höcker Nahrung und Essig Brauerey wieder an die Stelle. Die Ausstehende Schmeide Arbeit Schuld behalten die Alten ebenfalls vor sich. Nach ihren Absterben sollen die beien bereits verehelichten Töchter die Mütterliche – und die beiden Söhne die Väterliche Kleidungs-Stücken behalten. Zu den anderen übrigen Nachlass aber alle vier Geschwister zu den gleichen Theilen gehen. Zugegen sind gewesen der Alte Vater nebst seinen beiden Söhnen und Pantelmann aus Kählstorf, und wird über diese Ehestiftung das Königliche Amt confirmation geziemet gebeten.

Geschehen Ratzeburg, den 30 September 1768

geh. N. Beck

Johann Hinrich Peemöller starb noch nicht einmal 33 Jahre alt am 4. November 1775, wahrscheinlich an Schwindsucht. Mit ihm trat die Familie Peemöller in Groß Berkenthin ab, zumal von den vier Kindern nur zwei Töchter großjährig wurden, während die anderen beiden bereits im Kleinkindalter starben. Der jüngere Bruder Christopher Hermann, der, wie gesehen, ebenfalls Schmied geworden war, hatte keine Ansprüche mehr auf die Stelle und hatte sich inzwischen nach Oldesloe orientiert, wo die Peemöllers noch über einige Generationen hinweg eine Schmiede betrieben.

Die Aera Flügge / Hoepner

Christoph Flügge

Johann Hinrich Peemöllers Witwe Engel Elisabeth, geb. Pantelmann, heiratete im 1776 in zweiter Ehe den Schmied Jochen Christoph Flügge aus Sahms, mit dem sie weitere Kinder hatte. Von denen tritt der 1785 geborene Johann Hinrich später noch einmal in Erscheinung, da er während der Napoleonische Zeit 1813 als ehemaliger französischer Dragoner stirbt und auf dem Berkenthiner Friedhof beerdigt wird. (Vgl. dazu Fronzosentied, Feuergefecht über die Stecknitz hinweg)

Zuvor wurde in dem Ehevertrag zwischen der Witwe Peemöller und Christoph Flügge vereinbart, dass Flügge für 20 Jahre Interimswirt auf der Berkenthiner Stelle sein sollte. In dieser Zeit hatte er die beiden Peemöllerschen Töchter „gehörig zu veralimentieren“. Als Altenteil sollte ihm schließlich das zustehen, was auch seinem Vorwirt zugestanden hätte. Die Abfindung der beiden Kinder sollte dann später in das Ermessen des Königlichen Amtes gestellt werden.

Nach der Interimszeit, in der Flügge Schmiede und Familie gut verwaltete bzw. versorgte, ging die Stelle an die älteste Peemöller Tochter Marie Elisabeth, die am 21.11.1773 geboren wurde und schon vor 1818 starb. Sie war seit 1789 mit Johann Friedrich Hoepner, geb. 1764, verheiratet, der einer alteingesessenen Göldenitzer Schmiedefamilie entstammte. Friedrich Hoepner wurde Schmied in Goß Berkenthin, da die väterliche Schmiede in Göldenitz bereits an einen Bruder weitergegeben worden war. Die beiden Familien Peemöller und Hoepner waren gut miteinander bekannt und sogar verwandt, so dass die Hochzeit der beiden sicherlich von langer Hand von den Familienvorständen geplant war.

Johann Friedrich Hoepner

Damit begann die Hoepner Aera in Groß Berkenthin. Noch im Jahre der Hochzeit war die Altenteilskate bezugsfertig geworden, die von dem Stiefvater Jochen Christoph Flügge neu erbaut worden war und in die jetzt das Elternpaar einzog. Die Eheleute Johann Friedrich Hoepner und Maria Elisabeth, geb. Peemöller, errichteten zugleich ihr Wohn- und Wirtschaftsgebäude neu, wobei sie sich im Eichenbalken im Stile der Zeit über der großen Dielentür verewigten:

JOHANN FRIEDRICH HÖPNER MARIE ELISABETH HÖPNERS ANNO 1802

Diese Gebäude steht heute noch neu aufgebaut in Seedorf im Hollenbeker Weg Nr.4. Aus der Ehe gingen 9 Kinder hervor. Aber ein großes Unglück ereilte die Familie, als die Ehefrau und Mutter Marie Elisabeth starb, als das jüngste der Kinder noch nicht einmal vier Jahre alt war. 1818 ging Johann Friedrich eine zweite Ehe ein, vermutlich um seine große Kinderschar gut versorgt zu wissen. Er selbst wurde bei der Gelegenheit als Witwer, Schmiedemeister und Kirchenjurat bezeichnet. Seine zweite Frau wurde Charlotte Magdalene Engel Rickert, die Tochter eines Altenteils aus Groß Berkenthin, mit der er noch zwei weitere Kinder hatte.

Joachim Friedrich Hoepner

Joachim Friedrich Hoepner, geb. 1812, entstammte der ersten Ehe seines Vaters und er war noch nicht volljährig, als sein Vater starb. Das genaue Todesjahr ist leider nicht bekannt. Deshalb verwaltete er die Schmiede zunächst einige Jahre unter der Aufsicht seiner beiden Vormünder, dem Vollhufner Johann Hinrich Pantelmann aus Kählstorf und dem Altenteiler Johann Pantelmann aus Groß Berkenthin. Als er 1836 schließlich 24 ½ Jahre alt war und sich mit der Hufnertochter Catharina Elisabeth Thorn aus Groß Berkenthin verlobt hatte, wurde ihm der Besitz als rechtmäßigem Erben übertragen, was entsprechend vom Amt in Ratzeburg beurkundet wurde. Seine Ehe mit seiner nun Ehefrau Catharina Elisabeth Thorn war mit acht Kindern gesegnet.

Aber gerade mal 2 Jahre nach der Eheschließung und der Übernahme der Schmiede verpachtete er diese 1838 an seinen ehemaligen Gesellen und nunmehrigen Schwager Hans Joachim Siemers aus Bergrade. Siemers hatte im selben Jahr 1838 Hoepners Schwester Charlotte Magdalena geheiratet.

Gegenüber dem Amt in Ratzeburg erklärte er als Begründung, dass er es „seiner Convenienz nicht angemessen finde, die Schmiede selbst zu betreiben.“ Vermutlich hat er sich fortan hauptsächlich der Landwirtschaft gewidmet. Der Pachtvertrag über die Schmiede wurde zunächst auf zehn Jahre, das heißt bis Ostern 1848 abgeschlossen, wurde aber später über das Jahr 1880 verlängert. In dieser langen Zeit wurde die Schmiede von dem Pächter Hans Joachim Siemers betrieben, dessen Lebensdaten uns nicht bekannt sind.

Johann Joachim Friedrich Hoepner, Ernst Carl Friedrich Hoepner

Offiziell endete dann dieses Pachtverhältnis am 14. Mai 1883, als vor dem königlichen Notar in Ratzeburg Joachim Friedrich Hoepner und seine beiden Söhne Johann Joachim Friedrich und Johann Carl Georg Hoepner erschienen, um einen Stellenübergabe- und Altenteilsvertrag zu Protokoll zu geben. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich inzwischen Entscheidendes für alle Berkenthiner Stellenbesitzer geändert hatte. Das Herzogtum Lauenburg war unter preußische Herrschaft gekommen und das „Gesetz zur Umwandlung der Meier-, Erbzins- und Erbpachtverhältnisse in Eigentum“ aus dem Jahre 1875 beendete die alten Abhängigkeitsverhältnisse der Bauern von der Landesherrschaft, wodurch auch die Abgaben und Dienste abgeschafft worden waren. Die Berkenthiner Bauern wurden erstmals Eigentümern ihrer Scholle! (Vgl. dazu das Kapitel: Berkenthin kommt unter die Preußen: Bauern werden Eigentümer ihrer Scholle) Vor diesem Hintergrund wurde nun von Joachim Friedrich Hoepner in knapper Form verfügt: Die Stelle erhält der älteste Sohn zu Eigentum. Der jüngere Bruder erhält die lebenslängliche Nutzung der Schmiede. Den Eltern bleibt ein lebenslängliches Altenteil vorbehalten. Von den beiden Töchtern des abtretenden Hauswirts wir erklärt, dass ihre volle Aussteuer erhalten haben und damit von der Stelle völlig abgefunden sind.

Die Absicht dieser Trennung von Landwirtschaft und Schmiede lag offensichtlich darin, zwei Familien auf der Stellung Nahrung zu geben. Allerdings hatte diese Regelung aus unklaren Gründen keinen Bestand, da der jüngere Bruder Johann Carl Georg Hoepner zwar zunächst tatsächlich Schmied in Berkenthin war, später aber als Arbeitsmann in Niendorf a. d. St. seinen Lebensunterhalt verdiente.

Johann Joachim Friedrich Hoepner, geb. 1844, aber wurde der Nachfolger seines Vaters auf der Stelle. Er war in erste Ehe mit Wilhelmine Catharine Elise Koop verheirater und hatte aus dieser Ehe zwei Töchter: Elise und Wilhelmine Hoepner. Aus einer zweiten, im Jahre 1888 eingegangenen Ehe ging der Sohn Ernst Carl Friedrich Hoepner, geb. 1899, hervor, der der letzte Schmied und Landwirt aus der Höpner-Familie sein sollte. Seine Ehe mit seiner Frau Minna, geb. Jürs, blieb kinderlos. Mit Wirkung zum 01.Januar 1955 übergab er deshalb die Stelle an den Bauern Georg Hack, der mit dem Kauf eine Bauernstelle für seinen zweitgeborenen Sohn Günter schaffen wollte. Günter Hack heiratete aber nach Bliestorf und ließ sich dort nieder und verkaufte das Land und das Schmiedegrundstück, um dafür Ackerland in seinem neuen Heimatort zu erwerben. Das ehemalige Wohn- und Wirtschaftsgebäude verkaufte er gesondert an den Möllner Dipl.-Ing. K.-Peter Gaedeke, der es in Seedorf, wie beschrieben, wieder aufbaute. Damit endete die Geschichte der Groß Berkenthiner Schmiede, wobei die eigentliche Schmiede vor dem Abriss noch eine kurze Epidsode als Künstleratelier erlebte, was im nachfolgenden Abschnitt über die Gebäude ausgeführt wird.

Die Stelle und ihre Privilegii Realis (verbrieften Rechte)

Die Stelle

Carl Hermann von Schrader fügt seiner Darstellung der Schmiedehufe einige grundsätzliche Bemerkungen bei, die für das Gesamtverständnis der früheren Lebensverhältnisse von Bedeutung sind. So weist er darauf hin, dass die Schmiede bei der ersten Erwähnung an eine ½ Hufe gebunden ist. Aber bereits der wahrscheinliche Interimswirt Caspar Melan wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Kätner geführt. Später ist dann von einer Groß-Kate die Rede. Die Einstufung bezog sich stets auf die Größe der Stelle, obwohl diese innerhalb einer Kategorie (Hufe, ½ Hufe, Kate etc.) durchaus variieren konnte, bevor dann im Rahmen der Verkoppelung im späten 18. Jahrhundert eine Vereinheitlichung vorgenommen wurde. Entscheidend war aber, dass die Einstufung für die Abgabenhöhe entscheidend blieb. Was zu einer Veränderung geführt haben mag, lässt sich nur vermuten. Denkbar ist, dass sich ein Stelleninhaber aus Geldnot von einem Teil seines Landes getrennt haben könnte.

Verbriefte Rechte und das Konzessionssystem

Das Stichwort „Gewebefreiheit“ war für die Menschen in früheren Jahrhunderten ein Fremdwort. Die Ausübung eines bestimmtes Gewerbes war in der Regel an ein Privileg oder eine Gerechtsame gebunden, die vom Amt erteilt wurde und immer wieder bestätigt werden musste. Dies engte die Möglichkeit, ein Gewerbe zu betreiben, entscheidend ein, machte es in der Regel unmöglich. Dabei zeigt Guido Weinberger auf, dass bereits der für das Jahr 1595 nachgewiesene Jochen Peemöller als Krüger und Schmied geführt war, also das Recht hatte, eine Schankwirtschaft zu betreiben und auch der Betrieb einer Schmiede konzessioniert war. Eine ausdrückliche Bestätigung erfolgte dann im Ehevertrag zwischen Albert Peemöller und seiner Frau Trien Liese Voß. In diesem vorliegenden Dokument wurde bestätigt, dass Albert Peemöller eine Schmiede betreiben durfte und dass das Amt gegen eine jährliche Abgabe zusicherte, dass es niemand anders erlaubt sein sollte, eine weitere Schmiede einzurichten.

Die erste Nachricht über die Gerechtsame, auf der Stelle eine Hökerei zu betreiben, stammt aus dem Jahre 1688. Dabei waren die Ansprüche der ländlichen Bevölkerung in früheren Jahrhunderten gering. Was gebraucht wurde, wuchs im Garten oder auf den Feldern. Deshalb wurden von den ländlichen Hökern zunächst nur Waren wie Tee, Tran und Hering und viel später Speck, Butter, Käse, Honig, Sirup, Pfeffer und Zucker angeboten. Dieses Privileg der Hökerei wurde Borchert Peemöller 1688 vom Amt erstmals in einer Urkunde zugesichert und wurde schließlich bei den folgenden Eheverträgen wiederholt.

Eine weitere Konzession kam für den jeweiligen Grundstücksbesitzer im 1760 hinzu. Damals übernahm der schon im Altenteil lebende Albert Peemöller auf Zureden des Amtes gegen eine jährliche Abgabe von 16 Schillingen die Erlaubnis der Brauerei und des Vertriebes von Bieressig.

Ende des neunzehnten, besonders im zwanzigsten Jahrhundert sind dann die durch die veränderten Lebens- und Rechtsverhältnisse auch auf dem Lande die einst existenznotwendigen Privilegien gegenstandslos geworden.

Die Gebäude

Die Altenteilskate

Während Ansichten der Gebäude, die in früheren Jahrhunderten auf dem Schmiedegrundstück standen, naturgemäß fehlen, soll an dieser Stelle auf die Häuser verwiesen werden, die einigen älteren Bürgern noch bekannt sein könnten. Die ältere der beiden Katen stand auf dem heutigen Grundstück Kirchenstraße 9 hart an der Grenze zum Schulgrundstück. Es war 1789 von dem damaligen Interimswirt Jochen Christoph Flügge neu erbaut worden und diente als Altenteilskate. Sie wurde 1969 abgerissen, als man noch nicht viel vom Sanieren historischer Bausubstanz hielt.

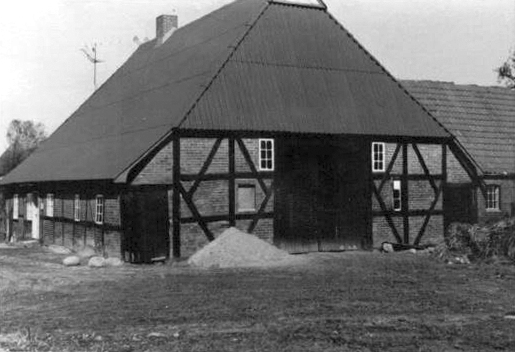

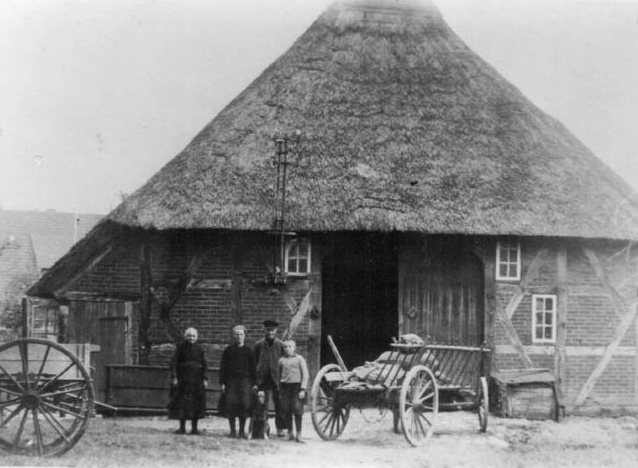

Das Wohn- und Wirtschaftsgebäude

Daneben auf dem heutigen Grundstück Kirchenstraße 11 stand bis 1984 das stattliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude, das bereits mehrfach gezeigt wurde. Es war 1802 von Johann Friedrich Hoepner und dessen Ehefrau Marie Elisabeth erbaut, die sich auf dem Dielenbalken auf der Rückseite des Hause verewigt hatten:

JOHANN FRIEDRICH HÖPNER MARIE ELISABETH HÖPNERS ANNO 1802

1985 wurde es dann von dem Möllner Dipl.-Ing. K.-Peter Gaedeke in mühevoller Kleinarbeit Stein für Stein und Balken für Balken abgetragen und in Seedorf im Hollenbeker Weg 4 wieder aufgebaut, wo es noch heute zu besichtigen ist. Siehe Bild oben!

Die Schmiede

Die eigentliche Schmiede war ein nur 7 mal 5,5 m großes einstöckiges Gebäude, das etwa in der Mitte des heutigen Grundstückes Kirchenstraße 11 gelegen war. Es stand direkt an der Straße. Raumaufwendige Arbeiten wie etwa der Hufbeschlag und die Arbeiten an landwirtschaftlichen Gefährten fanden aus Platzmangel direkt auf der Straße statt. Bevor das Gebäude wie auch die Altenteilerkate abgerissen wurde, erlebte das alte Gemäuer noch eine letzte besondere Episode. Der Architekt Hans Vossgrag, der viele Jahre Ölbilder malte, mietete 1983 die kleine Schmiede und baute sie zu einem „Atelier“ um, indem eine große Fensterfront nach Osten einrichtete und eine Galerie einzog. Während seine Staffelei oben auf der Galerie stand, nutze sein Sohn Andreas den unteren Raum während der Semesterferien für seine Bildhauerarbeiten. Ein altes Backhaus, das früher ebenfalls zu der Stelle gehörte, existiert noch, ist heute aber völlig zweckentfremdet und als solches nicht mehr zu erkennen.