Das Dampfsägewerk und Holzhandlung Ernst Rave

(Nach einer schulischen Jahresarbeit von Annegret Bohnstengel, heute Leitzke 1957)

Der Bau der Eisenbahn und des Elbe-Lübeck-Kanals zogen um die Zeit der vorletzten Jahrhundertwende eine Reihe wirtschaftlicher Aktivitäten nach sich, hatte man doch nun Anschluss an die Wirtschaftszentren Deutschlands gefunden. So eröffnete bereits 1901 Zimmermeister Fick auf dem Gelände gegenüber dem damaligen Bahnhof, dort wo sich heute das Sportzentrum mit seinen anliegenden Sportfeldern befindet, einen Holzverarbeitungsbetrieb, der nach damaligen Verhältnissen weit über die Maßstäbe eines Handwerkbetriebes hinausging. Diesen Betrieb übernahm im Jahre 1903 [vielleicht etwas später da 1911 im Adressbuch Hugo Böge angegeben wird] der aus Hamburg stammende Unternehmer Ernst Rave, der dann hier in den folgenden Jahren eine Sägerei mit Gleisanschluss aufbaute, in der in Spitzenzeiten bis zu 100 Personen Arbeit fanden.

Gleich daneben errichtet er zudem ein stattliches Wohnhaus, in dem sich zeitweise auch das Kontor des Unternehmens befand. Dabei wurden in den Anfangsjahren in einfachen Holzschuppen Fässer und Schnittholz für Schiffswerften und Waggonfabriken hergestellt. Dabei war vor allem die Herstellung der Fässer zunächst noch reine Handarbeit, wobei die Bänder noch aus Weidengeflecht hergestellt wurden. Als sich dann der Absatz der Fässer nicht mehr rentierte, stellte Rave die Produktion schwerpunktmäßig auf Herings- und Bücklingskisten um. Antransport der Hölzer und Abtransport der Produkte erfolgten über die Bahn über ein eigens verlegtes Nebengleis der „Kaiserbahn“. Das Sägewerk wurde zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

1938 vernichtete ein Großbrand, der am Ostteil des Geländes ausbrach, einen Großteil der Lagerbestände, der Maschinenhäuser und Schuppen. In der „Lauenburgischen Zeitung“ vom 21. September 1938 hieß es unter der Überschrift.

Nächstliches Großfeuer in Berkenthin

„Noch als der Eilzug Ratzeburg-Oldesloe etwa um 10 Uhr die Station Berkenthin passierte, konnte von den verschiedensten Personen, die in der Nähe des Werkes waren, nicht Auffälliges bemerkt werden. Aber schon wenig später züngelten die Flammen empor, die rasch an trockenem Bretterholz, Sägespänen des Gatters und ähnlichem leicht brennbaren Stoff reichlich Nahrung fanden. Schon um 10.30 Uhr stand eine riesige feurige Lohe am nächtlichen Himmel, die schon ganz deutlich von Ratzeburg bemerkt werden konnte. Jedoch erst gegen 11.00 Uhr kam die alarmierende Nachricht, daß das Dampfsägewerk von Ernst Rave in Berkenthin brenne und Großfeueralarm gegeben sei. Viermal heulte unsere Sirene auf und die Glocken der (Ratzeburger, Anm. d. Verf.) Stadtkirche halfen beim Alarm ihrer modernen Schwester. Alarm! Alarm! Großfeuer!, so heulten sie und läuteten sie über das nächtliche Städtchen und bald war unsere Feuerwehr motorisiert auf dem Wege nach Berkenthin um zu helfen. Dort trafen zunächst die kleineren Wehren der Umgebung ein, die jedoch kaum etwas gegen das sic immer mächtige entwickelnde Feuer ausrichten konnten. Erst als die Wehren mit den Motorspritzen kamen, konnte an die ernstliche Bekämpfung des Feuers gegangen werden. Die Lübecker Wehr langte gegen 12.00 Uhr mit zwei großen Motorspritzen an, ebenfalls traf eine große spritze der Blankenseer Fliegerhorstwehr ein, während die Ratzeburger Motorspritze schon kurz vorher an Ort und Stelle angekommen war. Auch eine ganze Reihe kleiner Motorspritzen war zur Stelle und auch die Wehren aus Harmstorf, Sierksrade, Behlendorf und Einhaus. Zwischen 12 und 1 Uhr begann die Feuerbekämpfung durch alle diese Wehren, die von allen Seiten mit einer großen Menge von Schlauchleitungen angesetzt wurden, wirksam zu werden. Da das Feuer aber schon eine so große Ausdehnung genommen hatte, dass die Schuppen am Bahnkörper, vor allem der Getreideschuppen der Firma Rautenberg, gefährdet schienen, wurde mit Hilfe der SA und anderen Hilfskräften der Schuppen geleert und das Getreide auf zur Verfügung gestellten Privatlastkraftwagen in Sicherheit gebracht. Um 2 Uhr herum hatten die Wehren unter Leitung des Baurats Schütze der Lübecker Feuerwehr es soweit geschafft, dass sie den nunmehr vorhandenen Brandherd lokalisiert hatten und seine weitere Verbreitung verhindern konnten. Zum Glück hatte ein großer Teich, im Süden des Lagerplatzes gelegen, reichlich Wasser, um alle vorhandenen Motorspritzen zu nähren. Jedoch musste hin und wieder mal eine Spritze aussetzen, nach reichlichem Wasserverbrauch Entenflott die Wasserschläuche verstopfte. So bekam an einigen Stellen das Feuer immer wieder etwas Muße, um aufzuleben. Als gegen Morgen die Ratzeburger Wehr, die sich tatkräftig erfolgreich bei den Löscharbeiten betätigt hatte, und die Lübecker Löschzüge durch andere Züge der Lübecker Wehr abglöst wurden, war das Feuer, war das Feuer, vor allem an der Bahrstrecke, immer noch in Gange, während es auf dem weiter östlich gelegenen Teil des Platzes langsam im Versinken war.

Bei Redaktionsschluss in den heutigen Mittagstunden war jede Gefahr restlos beseitigt. Zur Beobachtung und Eindämmung einiger noch vorhandener Kleinerer Brandherde waren die Berkenthiner Wehr mit Handdruckspritzen und die Sierksrader Wehr mit einer Motorspritze als Brandwache zur Stelle. Über die Entstehungsursache ist noch nichts bekannt.“

Es folgte der Wiederaufbau des Werkes mit einer sich verändernden Produktion. Schwerpunkte bildeten nun die Herstellung von Bauholz (Bohlen, Latten, Balken, Bretter etc.) und die Furnierherstellung Die zunehmende Mechanisierung der Holzverarbeitung führte dazu, dass in während und nach dem Krieg die Zahl auf ca. 50 Beschäftigte sank.

Die Anfuhr des Holzes

Die Anfuhr des zu verarbeitenden Holzes erfolgte entweder über die Bahn oder später lange Zeit über die einheimischen Fuhrunternhemen Hans Schwarz und Reinhold Schulz aus Rondeshagen bzw. Berkenthin. Die einheimischen Hölzer stammten aus den staatlichen Forsten Ritzerau, Farchau und Koberg oder aus Privatforsten in Seedorf, Pronstorf oder Bothkamp, wo sie aufgekauft oder ersteigert wurden. Ausländische Hölzer für die Furnierherstellung wurden über den Hamburger Hafen bezogen.

Der Dampfkessel, die Zentrale des Sägewerkes

In dem sogenannten Kesselhaus, der Zentrale des ganzen Werkes , befand sich der große Kessel, der die Maschinen mit Dampf versorgte. Der hohe Schornstein bestimmte über Jahrzehnte den Blick auf diesen Teil des Ortes. Dabei spielte sich der gesamte Brennvorgang unter der Erde ab. Durch eine Schrägrostvorrichtung wurden Sägespäne und Holzabfälle geschüttet, die als Brennmaterial dienten. Über Klappen wurde die Luftzufuhr reguliert, so dass die Verbrennung gesteuert werden konnte. In einem großen Druckkessel wurde der nötige Dampf erzeugt, der die Turbinen im danebenliegenden Maschinenhaus antrieb, der aber auch für die Dampfgruben benötigt wurde. Über die Turbinen wurde schließlich der eigene Betriebsstrom erzeugt, mit dem sämtliche Maschinen des Werkes versorgt wurden. Zusätzlich bestand aber auch die Möglichkeit, den Dampf über eine Ölfeuerung zu erzeugen, sollte einmal nicht genügend Holzabfälle zur Verfügung stehen.

Die Furnierbearbeitung

Das größte Gebäude des werkes beherbergte die Furnierabteilung. Zu Furnieren wurden sowohl einheimische Laufbäume wie Buche und Eiche verwendet wie auch afrikanische Hölzer. Die Stämme wurden zunächst zu echteckigen Blöcken von eine Länge von 1,80 bis 2,50 m gesägt, kamen dann in einen Dämpfer, der mit Feuchtdampf genährt wurde und in dem Temperaturen von 80 bis 100 Grand herrschten. Hierdurch wurde das Holz weicher, die Poren schlossen sich und je nach Holzart veränderte es seine Farbe. Nach 20 bis 70 Stunden kamen die Blöcke dann auf eine Messermaschine, wo sie je nach Gebrauch in einer Dicke von 0,5 bis 3 mm „gemessert“ wurden. Es folgte die Trocknung der dünnen Blätter, bevor sie für den Verkauf gebündelt wurden. Die Furniere fanden dann in der Möbelindustrie oder als Oberflächenverkleidung von billigeren Holzsorten Verwendung.

Die Gatterabteilung

Die einheimischen Laub- und Nadelhölzer, die für die Gatterverarbeitung in Frage kamen, wurden zunächst auf dem ausgedehnten Holzlagerplatz sortiert und je nach Verwendung zunächst auf Länge gebracht und quadratisch geschnitten. Über Loren wurden sie dann in den sogenannten Gatterschuppen gebracht, in einen Spannwagen eingespannt und von einer Horizontal- und/oder einer Vollgattersäge geschnitten, wobei in ein Vollgatter bis zu 10 Sägeblätter eingespannt werden konnten. Sägespäne und Abfallholz wurden zugleich aufgefangen und über Pressluft der Verbrennung zugeführt. Die fertigen Bretter und Bohlen wurden schließlich verkaufsfertig auf einem der drei Lageplätze gelagert. Einige Hölzer wurde zusätzlich noch gedämpft, damit sich die Farbe veränderte und die Feuchtigkeit schneller entzogen wurde und sie schneller trockneten. Die zu Blöcken gestapelten Hölzer mussten dann noch bis zur einem Jahr trocken um schließlich als „Blockware“ verkauft zu werden.

Verkauf

Die Stämme, die sich nicht für das Gatter eigneten, wurden als Rundhölzer schließlich u.a. an Sperrholzfabriken weiterverkauft. Die Furniere gingen an Möbelfabriken und die Schnitthölzer an umliegende Tischlereien, an Werften und Karosseriewerke vor allem in Schleswig-Holstein und Hamburg verkauft. Der Transport erfolgte in den ersten Jahrzehnten des Betriebes vor allem über die Bahn, später mehr und mehr auch per Lastkraftwagen.

Kauf und Anfuhr des Holzes

und eine zunehmende Mechanisierung der Produktion, so dass in der Folge noch ca. 50 Beschäftige hatte.

1886 Holzsägewerk Böge Wwe.

Böge, Hugo

Kl. Berkenthin 1911 Dampfsägewerk

oo ? NN, X

K.: ?

Der Klempnermeister Fritz Frank

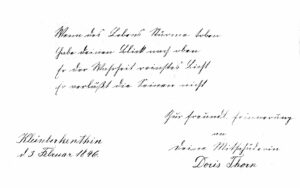

Jutta Born, geb. Beckmann, 1935 in Ratzeburg geboren und seit 63 Jahren mit Jürgen Born verheiratet, erinnert sich an ihren Großvater, den Klempnermeister Fritz Frank in Berkenthin, heute Schützenstraße 20.

Was verbindet mich mit Berkenthin?

Mein Großvater war der Klempnermeister Friedrich Frank, genannt Fritz, aus Berkenthin. (Im weiteren Text: Fritz Frank oder Opa). Geboren wurde er 1871.

Auch sein Vater stammte schon aus Berkenthin. Er und seine Frau lebten im Alter mit im Haus bei ihrem Sohn und später zog auch die Mutter meiner Oma aus Hamburg nach Berkenthin. An seinem früheren Haus mit Werkstatt in der Schützenstraße 20 ist heute noch die Inschrift „Fritz Frank Klempner“ zu lesen.

Fritz Frank und seine Frau Elfriede geb. Boldt aus Hamburg heirateten 1904 und hatten ein Kind: Tochter Paula geboren 1904. Und Paula war meine Mutter.

Opa Fritz Frank lernte Klempner bei der Firma Burmeister in Ratzeburg. Nach seiner Lehre hat er lange in der Landwirtschaft gearbeitet, vor allem bei Bauer Friedrich Hack in Berkenthin, wo er auch anfangs mit seinen Eltern im Altenteilerhaus von Hack wohnte. 1904 machte er sich selbstständig und baute ein Haus mit geliehenem Geld von befreundeten Bauern! Nach den Erzählungen meiner Mutter hatte sie eine schöne Jugend. In Ermangelung von Mädchen spielte sie mit den Jungen aus der Nachbarschaft. Ihre Eltern waren sicher sehr unterschiedlich: der Vater ein ländlicher Handwerksmeister und die Mutter dagegen aus der Großstadt. Als die Mutter verlangte, dass ihre Tochter Paula Schuhe tragen sollte, klemmte sie sich hinter ihren Vater und erhielt die gewünschten Holzpantoffeln, wie ihre Spielkameraden in Berkenthin sie trugen. Meine Mutter hat mir einmal erzählt, dass sie in der Weihnachtszeit mit ihrem Berkenthiner Großvater zum „Kuchenverlosen“ zur Kanalbrücke gingen. Dabei hatte der alte Herr wohl zu viel Alkohol getrunken und stürzte auf das Pflaster. Aus der blutigen Nase tropfte Blut auf den erlosten „Braunen Kuchen“. Seitdem hat meine Mutter diesen Kuchen nicht mehr gegessen. Nach Beendigung der Grundschuljahre waren sie und ein Bauernsohn, er hieß mit Nachnamen Dohrendorf, für das Realgymnasium in Oldesloe vorgeschlagen worden. Trotz des Einsatzes ihrer Mutter und des Lehrers sagte Opa „Nein“. Er war der Ansicht, ein Mädchen heiratet doch, und dafür ist der Haushalt das Wichtigste.

Fritz Frank wurde schon 1920 Witwer als meine Mutter erst 16 Jahre alt war. Opa nahm danach keine Rücksicht auf seine junge Tochter. Sie musste den Hausstand führen, die Kühe melken und in der Landwirtschaft arbeiten, dazu legte Opa großen Wert auf Pünktlichkeit, vor allem, wenn Hilfskräfte oder Reisende mit zu Tisch saßen. Den Höhepunkt in dieser Zeit sollte der Kaiserzug sein, der von Berlin nach Kiel durch Berkenthin fuhr. Zur Enttäuschung aller waren aber die Vorhänge zugezogen, so dass keiner den Kaiser zu Gesicht bekam.

Meine Mutter heiratete 1924 Hellmuth Beckmann, und beide zogen nach Ratzeburg, obwohl Opa seinem Schwiegersohn anbot, bei ihm Klempner zu lernen und dort auch zu wohnen. Meine Eltern lernten sich übrigens bei einem Sportlerball in Berkenthin kennen, nachdem der MTV Ratzeburg mit meinem Vater gegen Berkenthin Fußball gespielt hatte.

Mein Opa hatte durch eine Kriegsverletzung aus dem 1. Weltkrieg ein steifes Bein. Das hinderte ihn aber nicht bis kurz vor seinem Tode 1949 noch auf Dächer zu steigen und Dachdeckerarbeiten zu machen. An seinem Fahrrad betätigte er nur eine Pedale, dabei drehte sich die andere nicht. Er besaß einen Dreirad-Pritschenwagen von Goliath mit dem er zu den Baustellen fuhr, um sein Werkzeug und das Material zu transportieren.

Neben der Klempnerei bewirtschaftete mein Großvater eine kleine Bauernstelle, anfangs noch mit einem Pferd und zwei Kühen. Auf einem Grundstück im Dorf legte Opa ein Spargelfeld an, was mit großer Begeisterung von den Bewohnern angenommen wurde. Der Spargel brachte ihm einen guten Nebenverdienst ein. Gegen Ende des 2. Weltkrieges hat er auch einmal ein Schwein “schwarz“ geschlachtet, wovon wir in Ratzeburg ebenfalls ordentlich profitierten. Mit Fleisch tauschte er sich auch Brot bei seinem Freund, dem Bäcker Mütel (?) ein. An diesen Bäcker und die Lage der Backstube kann ich mich noch gut erinnern. Mein Bruder, er war 11 Jahre älter als ich, und ich haben das Brot immer genossen. Er hat mir auch erzählt, dass er vor dem Krieg mit seiner Mutter oft bepackt mit guten Sachen, wie Schinken, Hähnchen, Eiern und Spargel nach Ratzeburg zurückkamen.

Mein Bruder hat seinen Opa oft besucht, half bei der Ernte, vor allem konnte er sich dort ordentlich satt essen. Meine Mutter und ich fuhren oft mit dem Zug nach Berkenthin. Wenn ich allein mit dem Zug kam, gab Opa mir bei der Rückfahrt Geld für das „Billet“ und sagte immer: „Geh nicht so dicht an den Rand vom „Perron“, wenn der Zug kommt“. Er sprach eigentlich fast immer plattdeutsch, aber hier mischte sich das Französische noch mit ein.

Für mich war es immer besonders spannend, wenn der Zug über die hohe Brücke über den Kanal fuhr. Später bin ich auch mit dem Fahrrad nach Berkenthin gefahren. Ich hatte dafür aber nur ein Herrenrad und weil ich noch so klein war, habe ich zum Treten ein Bein unter die Querstange stecken müssen. Hier auf dem Land gab es immer etwas Leckeres zum Essen, das „Tante Frieda“ für Opa und mich gekocht hat. Sie war aus der Nachbarschaft und versorgte Opas Haushalt und seine Tiere, nachdem meine Mutter nach Ratzeburg gezogen war. Wenn ich mit in die Werkstatt durfte, habe ich gerne Bleche mit einem Hammer „bearbeitet“. Der Lärm muss entsetzlich gewesen sein, aber Opa störte das nicht: er war schwerhörig.

Dass meine Mutter so früh die Ehe einging (die Hochzeit fand in Berkenthin mit dem Standesbeamten Dohrendorf statt) und dann noch einen „Zugereisten“ ehelichte (mein Vater stammte aus der Gegend um Thorn, geboren in der Kaschubei, was in den Augen der damaligen Bevölkerung Polen war) nahm Opa ihr anfangs übel. Das gab sich aber, als er merkte, dass sein Schwiegersohn jede Arbeit annahm, die sich ihm in dieser Übergangszeit nach dem 1. Weltkrieg mit Arbeitslosigkeit und Inflation bot. Später ging mein Vater zur damaligen Lauenburgischen Landesbank in Ratzeburg und Opa hat meinen Eltern beim Hausbau mit Geld und Arbeitskraft gewaltig geholfen. Übrigens gab Opa Geld für das Haus nicht an seine Tochter, sondern an den Schwiegersohn, meinen Vater, denn nach Opas Ansicht war das Geschäftliche Männersache, auch im Grundbuch stand nur der Name meines Vaters . Das Haus wurde genau zu meiner Geburt fertig.

Als Opa 1949 starb, erbte meine Mutter den Besitz in Berkenthin, nachdem die Haushälterin Tante Frieda ins Altenheim gegangen war und kurze Zeit später starb. Opa hatte zum Erhalt des Hauses aus Sparsamkeitsgründen nichts getan. Als der Pächter Pleite ging, wurde es verkauft. Als mein Bruder aus dem Krieg nach Ratzeburg zurückkam, nahmen ihn die Engländer zuerst fest, gaben ihn aber bald wieder frei, weil er eine Stelle in der Landwirtschaft nachweisen konnte. Und wo hatte er die Stelle gefunden? Beim Bauern Hack in Berkenthin!

Mit dem Fahrrad nach Lübeck, um Spargel zu verkaufen

Ein alter Berkenthiner Betrieb, der inzwischen der Vergangenheit angehört, ist die alte Gärtnerei Schulz an der Ortsgrenze zu Rondeshagen. Lange Zeit gehörten die ausgedehnten Gewächshäuser mit dem angegliederten Blumenladen zum Berkenthiner Ortsbild.

Gegründet wurde der Betrieb 1905 von Albert Schulz, dem Urgroßvater der letzten Inhaberin Gisela Prahl. Albert Schulz stammte ursprünglich aus Mecklenburg, hatte Gärtner gelernt, war dann aber während seiner Militärzeit bei den Ratzeburger Jägern stationiert. Hier lernte er auch seine spätere Frau kennen, die ursprünglich aus Hamburg stammte. Beide erwarben in Berkentin an der Drögenmühle eine alte Reetdachkate zusammen mit 1,7 ha Land, das ursprünglich Kirchenland gewesen war, um hier eine, Gartenbaubetrieb anzufangen.

Im reinen Freilandbetrieb wurden zunächst Spargel und Maiblumen (Maiglöckchen) angebaut. Wie mühsam die ersten Jahre waren, zeigt, dass Albert Schulz den Spargel auf dem Fahrrad nach Lübeck bringen musste, um ihn dort an die Restaurants zu verkaufen. Dabei war die Straße über Rondeshagen nach Lübeck noch bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts nur ein sandiger Feldweg.

Die Maiblumen wurden hingegen gebündelt in Kisten verpackt und über Händler bis nach Amerika und nach Frankreich verkauft, wo sie noch heute als Glücksbringer eine besondere Bedeutung haben. Am 1. Mai begehen die Franzosen Maiglöckchen-Fest und verkaufen und verschenken zu diesem Anlass gerne die weißen Blumen. Langsam wurde dann das Sortiment erweitert und der Betrieb wuchs und die ersten Treibhäuser wurden errichtet. Dabei wurden diese anfangs noch über Holz- und Kohleöfen beheizt, wobei die Wärme über lange Kanalschächte in die Treibhäuser geführt wurde. Während des Krieges aber, als die Kohle knapp wurde, musste die ganze Anlage über sogenannte Kanonenöfen beheizt werden, die auch in der Nacht im Stundentakt befeuert werden mussten. Nur so konnten die empfindlichen Pflanzen bei Temperatur gehalten werden. Erst nach dem Krieg wurde dann wurde auf Öl und schließlich auf Gas umgestellt.

Bereits 1927 war das heutige Wohnhaus der Familie Schulz an der Rondeshagener Straße errichtet worden und 1929 übergab Albert Schulz den Betrieb an seinen Sohn Robert. Ein erstes Auto wurde angeschafft, mit dem nun auch die Ware über Land ausgeliefert werden konnte. Und obwohl sich das Unternehmen auf den Blumen- und Zierpflanzenbau verlegt hatte, wurde man während des Zweiten Weltkrieges dazu verpflichtet, Gemüse anzubauen um die Ernährung des deutschen Volkes sicherzustellen. Also wurde, um dem Gesetz Genüge zu tun, eine kleine Parzelle mit Buschbohnen bepflanzt, ohne dass dies einen entscheidenden Beitrag zur vielpropagierten Volksernährung geleistet hätte. 1958 übernahm dann der langjährige Inhaber Gerhard Schulz in dritter Generation das Unternehmen. Er wurde 1929 geboren und hatte wie seine beiden Brüder das Gärtnerhandwerk gelernt. Er machte 1955 seinen Meister und entwickelte zusammen mit seiner Ehefrau den Betrieb beständig weiter. Neue modernere Gewächshäuser wurden errichtet und schließlich um einen Verkaufsladen erweitert. Zwei Lehrlinge, Gesellen und schließlich drei Kranzbinderinnen gehörten fortan zum Personal des florierenden Betriebes. 2005 erfolgte dann die Übergabe an die Tochter Gisela Prahl, die die Gärtnerei im Sinne ihrer Eltern weiterführte und schließlich noch um ein Bestattungsunternehmen erweiterte. 1995 konnte dann noch in einem großen feierlichen Rahmen das 90jährige Firmenjubiläum begangen werden, bevor dann wenige Jahre später das Unternehmen aus familiären Gründen verkauft wurde.

Einige Jahre danach wurde dann das Gelände aufgesiedelt. Heute befindet sich auf dem Boden der ehemaligen Gärtnerei Schulz der Ortsteil Am Mühlenbach.

Berkenthiner Dorfbackstube J. Berg in Berkenthin

23919 Berkenthin

ab 1964

Vollert, G.

Kl. Berkenthin Bäcker 1886

oo ? NN, X

K.: ?

Stephan, Karl

Kl. Berkenthin Bäcker 1886,

1911

oo ? NN, X

K.: ?

Grell, NN

Bäcker, Berkenthin 1914

Müthel, Ernst

Kl. Berkenthin 1941, 1954 Bäckermeister

oo ? NN, X

K.: ?

s.a. Mühle

Schon sehr lange verkehrte eine Fahrpost von Lüneburg nach Lübeck über Artlenburg und Berkenthin. 1689 hatte dann Herzog Georg Wilhelm von Celle den Lübecker Boten anbefohlen, ihren Weg künftig nicht mehr über Berkenthin, sondern über Mölln und Ratzeburg zu nehmen. Dennoch blieb es bei dieser Wegstrecke vermutlich noch bis in die 1740er Jahre hinein.

1872 Postdistrikt Ratzeburg

1882: Am 20. Mai eröffnet die erste Berkenthiner Postagentur

1896 Postagentur Gr. Berkenthin Joachim Hack (Kleinkätner) Ratzeburger Str. 2 (s.a. Hof 22), noch 1891 (s.a. LASH Abt. 521 Nr. 13: Personalakte:

Hack, Hans Joachim Heinrich, geb. 28.08.1837 in Groß Berkenthin

Postagent in Groß Berkenthin, Laufzeit: 1882-1885)

LASH Abt. 521 Nr. 14; Personalakte: Hack, Johann Jochen Friedrich

geb. 07.10.1867 in Groß Berkenthin, Landbriefträger in Groß Berkenthin, Laufzeit: 1885-1892

1911, 1922 Niemann, Heinrich, Briefträger

1922 Kallies, Hans, Postschaffner

1932 Hermann, Hans, Postschaffner a.D.

Post wechselt von Groß nach Klein Berkenthin (wann? nach 1922)

Die Fleischerei Wilhelm Kirchmann in der Meisterstraße

Vielen älteren Einwohnern dürfte die Schlachterei Kirchmann in der Meisterstraße / Ecke Berliner Straße auch wegen der stets guten Qualitätsware noch in Erinnerung sein. Langjähriger Inhaber war der Schlachtermeister Wilhelm Kirchmann, der das Geschäft zusammen mit seiner Frau Lisbeth bis 1970 führte, bevor er es seinem Sohn Willy und dessen Ehefrau Ellen zur Pacht übergab. Wilhelm Kirchmann stammte ursprünglich aus Wesenberg bei Reinfeld und machte sich bereits vor dem 2. Weltkrieg in schweren Zeiten in Hannover als Fleischermeister selbständig. Nachdem er dann während des Krieges zur Wehrmacht einberufen wurde, musste seine Ehefrau Lisbeth „alleine ihren Mann stehen“ und neben der Erziehung ihrer zwei Kinder das Geschäft weiterführen. 1943 fiel das mühsam Aufgebaute dann dem Bombenkrieg zum Opfer. Lisbeth und die beiden Kinder Willy und Christa erlebten das Kriegsende auf dem Bauernhof der Eltern bzw. der Großeltern auf dem Land.

Nach der Rückkehr des Vaters aus der Gefangenschaft zog die Familie nach Barnitz in der Nähe von Wesenberg / Reinfeld, wo Wilhelm vor Jahren seine Ausbildung zum Fleischerhandwerk begonnen hatte und wo ihm jetzt die Führung eines Geschäfts in Pacht angeboten worden war. Hier fuhr er bereits Ende der 40er Jahre mit einem eigenen Firmenfahrzeug zum Verkauf der Ware über die Dörfer.

Nach erfolgversprechenden Anfängen wurde dann das Pachtverhältnis jedoch seitens der Eigentümer überraschend beendet, da das Geschäft einem nahen Verwandten übertragen werden sollte. So kam die Familie Kirchmann 1953 nach Berkenthin, wo Sie die Schlachterei Hartz übernahm, deren Inhaber Paul Hartz keinen direkten Nachfolger hatte, nun aber bei der Familie Kirchmann wohnrecht erhielt. Zu dem bewährten Team gehörten auch 3 Gesellen, die in dem ehemaligen Stallgebäude untergebracht wurden. Wilhelm und Lisbeth entwickelten Schlachterei und Laden getreu den eigenen Qualitätsgrundsätzen im Laufe der folgenden Jahre zu einem gutgehenden Geschäft mit einer Reihe von Angestellten.

Mit im Betrieb war der Sohn Willy, der ebenfalls das Fleischereihandwerk erlernt und seinen Meisterbrief gemacht hatte und auch die jüngere Tochter Christa. Christa, die heute als verwitwete Braun im Drosselweg / Ecke Rondeshagener Straße lebt, war beim Umzug nach Berkenthin noch angehende Konfirmandin und fuhr, um nicht noch einmal wechseln zu müssen, weiterhin mit dem Fahrrad zum Konfirmandenunterricht nach Wesenberg. Nach Ihrer Ausbildung zur Fachverkäuferin in Travemünde arbeitete sie über Jahre hinter der Theke im väterlichen Geschäft. 1971 konnte dann das 40jährige Geschäftsjubiläum gefeiert werden, bevor danach der Betrieb an Sohn Willy und dessen Ehefrau Ellen, die ebenfalls schon Jahre in der Firma gearbeitet hatte, zur Pacht übergeben wurde. Das Geschäft erlebte eine Boom-Zeit, allerdings starb der neue Inhaber schon zwei Jahre später 1972, so dass seine Frau nun auf sich alleine gestellt war. Zunächst führte sie das Geschäft mit ihrem Schwiegervater weiter, dann stellte sie einen Meister ein. 1975/76 übernahm Meister Ludwig Almer den Betrieb und Ellen Kirchmann zog sich aus dem Geschäft zurück, sie wohnt heute in der Schützenstraße 34. 1982 wurde die Schlachterei an die Ratzeburger Firma Riefstahl weiterverpachtet. Als sich dann die Firma Riefstahl aus Berkenthin zurückzog, wurde das Gebäude verkauft. Es dienst heute als reines Wohngebäude, der ehemalige Schlachtereibetrieb ist aber noch zu erkennen.

Elektrobetrieb für Hauselektrik und -installation sowie Industrieelektrik Böhnke

Der Elektromeister Günter Böhnke gründete 1968 in der Rondeshagener Straße einen Elektrobetrieb für Hauselektrik und -installation sowie Industrieelektrik. 1975 wurde der Ausbildungsbetrieb um ein Elektrogeschäft in der Oldesloer Straße erweitert. In den 80er Jahren kamen die Bereiche Wärmedämmung und Telefonendstellenbau hinzu.

Günter Böhnke war einer der ersten Zellulosedämmstoffverarbeiter in Deutschland und – nachdem er Mitte der 90er Jahre den Elektrobetrieb abgegeben und sich auf ökologische Wärmedämmung spezialisiert hatte – Gebietsleiter für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern für isofloc-Zellulosefasern.

Zeitgleich verwirklichte er sich mit seiner Frau Karin, die von Beginn an im Betrieb an seiner Seite mitarbeitete, mit dem Umzug ins Naturschutzgebiet an die Trave bei Bad Segeberg einen Lebenstraum.

Aus Krankheitsgründen ging es 2004 zur Familie nach Handewitt an die Dänische Grenze, wo Günter Böhnke 2006 verstarb. Der betriebliche Schwerpunkt, die Verarbeitung von ökologischer Wärmedämmung, wird von seinem Sohn Christian Böhnke, mittlerweile von Neumünster aus, weiterhin ausgeführt.

1886 Genossenschaftmeierei

1896 Genossenschaftsmeierei, Vorsitzender August Mohr, Verwalter Hans Weiß

1897 sucht der Meiereiverwalter Weitz einen Gehilfen für 15 Mark im Monat.

1911 Meiereiverwalter Weiß, 1922

1932 Meiereipächter Hans Weitz

1946 Fritz Prüß (KARZ Konzession für Milchhandel Nr. 9282)

Das Gebäude stand jahrelang leer und wurde schließlich 2019 abgerissen.

Alte Meierei wird abgerissen 2019

Jahrelang stand die alte Meierei an der Ecke Lübecker/Ratzeburger Straße in Groß Berkenthin leer. Zwischenzeitlich hatte ein privater Investor das Grundstück mit Gebäude erworben. Das zweistöckige, lang gestreckte Haus unweit der Brücke über den Elbe-Lübeck-Kanal war lange ein vertrautes Relikt aus einer Zeit, als noch eine von Milchvieh geprägte Landwirtschaft die Stecknitz-Region prägte. Doch auch im Meiereiwesen ging die Entwicklung immer mehr in Richtung Zentralisierung und Entstehung großer überregionaler Milchverarbeitungsbetriebe. Wie so viele dörfliche Meiereien verlor auch der Berkenthiner Betrieb seine Funktion und Bedeutung. Anfangs noch zu einem Wohnhaus umgestaltet, litt das Gebäude mit den Jahren zunehmend an Pflege und Nutzung, zuletzt stand es lange leer. Erst war in den Jahren nach 2015 noch eine Verwendung als Unterkunft für Geflüchtete im Gespräch. Doch schließlich wurde an dieser Stelle ein Wohnhaus mit acht Wohneinheiten für Singlehaushalte oder kleine Familien errichtet. Dabei orientierte sich der Neubau an den Abmessungen des historischen Meiereigebäudes.

1886 Mineralwasserfabrik Karl Hagen

Seit über 150 Jahren im Familienbesitz

Weit über die Grenzen des Ortes hinaus war Meiers Gasthof viele Jahre ein Begriff. Von weit her kamen die Gäste, die sich an der lauenburgischen Küche, dem anheimelnden Ambiente und der freundlichen Bedienung erfreuten. Nicht wenige verbanden ihre Einkehr in den alt-ehrwürdigen Gasthof mit einem anschließenden Spaziergang am Elbe-Lübeck-Kanal. Dabei eröffnete sich vom direkt am Kanal gelegenen Gasthof ein einzigartiges Panorama auf die Fußgängerbrücke und das gegenüberliegende Ensemble von Kirche und Pastorat.

Bei dieser Hofstelle handelte es sich um die ehemals Klein Berkenthiner Bauernvogtstelle adeligen Anteils, die nachweislich schon seit dem 16. Jahrhundert die Kruggerechtigkeit besaß. Im Meierschem Familienbesitz war der Gasthof seit 1856, also nunmehr seit über 150 Jahren. Noch der 1913 geborene Richard Meier bewirtschaftete bis in die frühen 60er Jahre hinein die Vollhufe, bevor dann der heutige Seniorchef Hans-Otto Meier die Landwirtschaft aufgab und das Land verpachtete bzw. verkaufte. Richard Meier war nebenbei über 22 Jahre noch Bürgermeister der Gemeinde gewesen. Sohn Hans-Otto Meier lernte dann das Koch- und Gastronomiehandwerk von der Picke an und sammelte zunächst viele Jahre u.a. in Köln und Hamburg Erfahrungen in seinem Beruf, bevor er 1967 zusammen mit seiner Frau Hildegard den Betrieb von seinen Eltern Richard und Paula Meier übernahm. Als ein letztes Relikt der Landwirtschaft brannte der große Schweinestall in den 60er Jahren – an einem Sonntag – ab, erinnert sich Hans-Otto Meier, während ein alter Schuppen einem Sturm zum Opfer fiel und buchstäblich in den Kanal wehte. In den 50er und 60er Jahren waren dann im unteren Teil auch noch nacheinander zunächst eine Arbeitsamtsniederlassung und dann ein Frisörgeschäft untergebracht. Im Arbeitsamt wurde seinerzeit auch noch jeweils zum Monatsende Unterstützungsgelder direkt in bar ausgezahlt, und manch einer wird danach eine Teil des Geldes zum Leidwesen der Ehefrauen direkt in Köm und Bier umgesetzt haben, erinnert sich Hans-Otto Meier.

Gasthof und Saal als Mittelpunkt des dörflichen Lebens

Im Laufe der Jahrzehnte hat das altehrwürdige Gebäude viel erlebt und gesehen. Seit alters her war Meiers Anlaufpunkt für Dorfbewohner, um bei Köm, Bier und Rumgrog wichtige Ereignisse des Tages im Klönschnak oder bei Skat und Doppelkopf aufzuarbeiten. Viele Vereine hatten hier ihre Heimstatt und auch die Gemeindevertretung tagte hier regelmäßig in Abwechslung mit den anderen Gasthöfen des Ortes. Ständig ausgebucht war die alte Kegelbahn, deren charakteristisches Getöse bis weit in die Umgebung zu hören war. Daneben prägten eine Reihe von Bällen und sonstigen Tanzveranstaltungen im großen Saal im Obergeschoss des Gasthofes das dörfliche Leben.

Das Jahr begann, mit dem traditionellen Neujahrsball, für den Anzugs- und Krawattenpflicht für die Herren bestand, während für die Damen entsprechende Abendgarderobe selbstverständlich war. Dabei ließen es sich die Gäste, die von Nah und Fern anreisten, nicht nehmen, ganz vornehm mit einer Pferdekutsche vorzufahren. Ganz große Tradition hatte auch der große Ball, der nach dem jährlichen Reit- und Fahrturnier auf der Turnierkoppel abends in den Sälen von Calli Hack und Meier stattfand. Der Saal war stets berstend voll und die Stimmung oft derart überbordend, dass Wände und Decke des Hauses unter der Last wankten und bebten, erinnert sich der Seniorchef noch heute mit teils amüsierter, teils sorgenvoller Miene.

Großen Zulauf hatte auch das jährliche Sängerfest, das von dem Sängerverein, der ebenfalls hier sein Domizil hatte, durchgeführt wurde. Daneben gab es die regelmäßigen Tanzveranstaltungen, anfangs mit Live-Musik, später dann als Disco. Aber auch namhafte Künstler wie Howard Carpendale und Peters Orloff gaben sich hier zu Konzerten ein Stelldichein. Ein großes Spektakel waren die einige Male durchgeführten Boxwettkämpfe im stets bis auf den letzten Platz gefüllten Saal, wobei örtliche Matadoren auch gegen Kämpfer aus Lübeck antraten, in der Regel aber den Kürzeren zogen. In den 60er und frühen 70er Jahren zogen zudem sonntägliche Kinovorführungen die Einwohner in ihren Bann, die umschichtig bei Erdmann und Meier stattfanden.

An ein ganz besonderes, einmaliges Ereignis erinnert sich der Gastwirt ebenfalls mit leichtem Schmunzeln. So saßen bei der Fußballweltmeisterschaft 1954 einige Hundert Menschen in seinem Saal vor einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher jener Jahre, um die deutsche Mannschaft im Endspiel anzufeuern. Der Eintritt betrug damals 15 Pfennige, wobei sich die Gäste mit der Eintrittskarte auch noch eine Cola abholen konnten. Aber auch Ereignisse von politischer Bedeutung hat der Saal erlebt. Am 21. Juni 1948 wurde im Saal im Zuge der Währungsreform das neue Geld an die Berkenthiner ausgegeben, jeder bekam zunächst ein Kopfgeld von 40 DM, später hatte jeder die Möglichkeit, vorhandene Reichsmarkt im Verhältnis 10 : 1 umzutauschen.

Trinkfeste Berkenthiner

So mancherlei bunte Geschichte kommt zum Vorschein, wenn Hans-Otto Meier in der Lade seiner Erinnerungen kramt und humorig erzählt. Bei Meiers bevorzugte man stets Bier und Köm und sonstige geistige Getränke. Und das nicht gerade in kleinen Portionen. Davon musste sich auch ein Richter in einer Verhandlung überzeugen lassen, in der es um die Frage ging, wieviel Hochprozentiges der wegen eines AIkoholdeliktes vor die Schranken des Gerichts zitierte Angeklagte vor der Tat zu sich genommen haben mochte. Richard Meier, der den Gasthof von 1939 bis 1967 bewirtschaftete, war in der Verhandlung als Zuhörer dabei. Er kannte den Angeklagten und wusste um die Vorgeschichte. Vom Verteidiger als Zeuge benannt, gab er den Alkoholkonsum des Angeklagten mit etwa zehn Bier und zehn Korn an. Worauf der Richter aufstöhnte: ,,Danach wäre ich tot!“ Gastwirt Meier dagegen: ,,Und wir fangen danach an, erst richtig durstig zu werden“!

Wettschwimmen

In derart aufgeräumter Hochstimmung mochten auch die Viehhändler gewesen sein, die eines Abends in Meiers Gasthof auf die Idee verfielen, ein Wettschwimmen zu veranstalten. Also begab man sich sichtlich angeheitert zum Kanal, die Abmachung galt: Einmal über den Kanal und zurück. Also kurzerhand alle Kleidung abgelegt und Richard Meier gab von der Brücke aus das Startzeichen: ,,Das Kommando gilt!“ Und schon sprangen sechs splitternackte Viehhändler und Bauern in den Kanal, um sich im Freistil zu messen. Nur der siebente sprang nicht, stattdessen nahm er die abgelegten Kleidungsstücke der anderen an sich und versteckte sie im Lokal. Den Schwimmern blieb nichts anderes übrig, als im Adamskostüm in die Wirtschaft zurückzukehren. Als dann auch noch ein paar Damen entgegenkamen blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihre Blöße mit einem verlegenen Lächeln zu kaschieren.

Mit dem Auto über die Brücke

Von einer anderen „Heldentat“ wissen ältere Berkentiner ebenfalls noch zu berichten, die sich später in der einen oder anderen Form wiederholt haben soll. Als wieder einmal eine Runde „honoriger Bürger“ in feucht-fröhlicher Runde zusammensaß, kam die Frage auf, ob es nicht möglich sei, die Fußgängerbrücke, die direkt vor der Wirtschaft den Kanal überspannt, auch mit einem Auto zu überqueren. Keine Frage! Und gegen eine Runde Korn und Bier machte sich der Friseur und Leiter einer Bankfiliale Heinrich Burmester, genannt Hein Bummel, daran, den Beweis anzutreten. Und mit sicherer Hand lenkte er sodann seinen immerhin nicht ganz schmalen Opel Commodore auf dem kürzesten Weg nach Groß Berkenthin über die schmale Brücke. Aber damit nicht genug. Gegen eine weitere Runde Hochprozentigen fuhr er danach den großen Wagen sogar im Rückwärtsgang zurück an das andere Ufer. Der Platz war immerhin so knapp bemessen, dass sich die Türen des Wagens keinen Spalt mehr öffnen ließen.

„Anscheeten!“

Nichts zu lachen gehabt hatte Bauer Wilhelm Peper an einem schwülen Nachmittag, als er auf dem Felde von einem Gewitter überrascht wurde, Vorsorglich suchte er Zuflucht unter einer Getreidehocke. Doch schon bald regnete es durch, und Bauer Peper huschte deshalb schnell zur nächsten Hocke. In diesem Augenblick schlug der Blitz in seinen ersten Unterstand ein. Kaum hatte sich das Gewitter gelegt, machte sich der Bauer auf zu Meiers Gasthof und ließ sich auf den Schreck hin einen Doppelkorn einschenken. Was er denn in dem Augenblick gedacht habe, als der Blitz in die Hocke neben ihm eingeschlagen sei, wollten seine Tresennachbarn von ihm wissen. Seine Antwort: „Anscheeten, leeve Gott, hev ick sech, Wilhelm Peper is all lang inne anner Hock!“

Generalprobe

War Wilhelm Peper dem todbringenden Blitzschlag um Haaresbreite entgangen, so malte sich der Viehhändler Heinrich Burmester eines Abends in der Gaststube aus, wie wohl seine Beerdigung ablaufen würde. Den Anstoß für seine dunklen Überlegungen gab die Feuerwehrkapelle, die im Saal nebenan übte. „Op min Beerdigung ward jüm je wol ok blosen“, wandte er ich in der Pause an den Kapellmeister, ,,over dat hör ick denn je nich mehr.“ Ob sie wohl so freundlich wären, ihm jetzt schon die Musik zu spielen, die sie bei seinem Heimgang intonieren würden. Nach kurzem Bedenken willigten die Feuerwehrleute ein. Nach einem dumpfen Trommelwirbel erklang die Weise vom ,,Guten Kameraden“, und nach dem „162er-Marsch“ erklang das Lied ,,Nu drinkt he keen Köm un Beer un kenen Rotspon mehr“. Heinrich Burmester war gerührt und nutzte die Gelegenheit, mit den Trauermusikern noch einmal zünftig mit Bier und Köm anzustoßen. Drei Jahre später starb der Viehhändler, als er zu Grabe getragen wurde, führte die Feuerwehrkapelle den Trauerzug an. Und sie spielte die gleichen Weisen, die sie Heinrich Burmeister seinerzeit schon auf der Generalprobe in Meiers Gasthof vorgetragen hatte.

Heiligabend

Zu der Tradition des Gasthofes gehörte, dass am Heiligabend bis 12 Uhr mittags Freibier ausgeschenkt wurde. Wie man sich denken kann, mangelte es nicht an Kundschaft. Und so manches Mal hatten die Wirtsleute ihre liebe Mühe, die Gäste anschließend zum Aufbruch zu bewegen. Es mag während des Krieges gewesen sein, als sich in einer solchen Situation Wirtin Paula Meier entschloss, den trink- und sitzfesten Bauern einen besonders kräftigen Arrak-Grog vorzusetzen, in der Annahme, dass sie dann endgültig genug hätten. Aber weit gefehlt! Statt nun aufzustehen und nach Hause zu gehen, schliefen nun alle ein. Erst am späten Heiligabend wurden sie nach und nach von ihren Ehefrauen abgeschleppt, die sich den Verlauf des Christfestes sicherlich etwas anders vorgestellt haben mochten. Die Harmonie des Abends dürfte in einigen Familien doch etwas gestört gewesen sein.

Schlagseite

Lange bevor der meiste Lastverkehr auf die Straße verlegt wurde, war der Berkenthiner Hafen ein Umschlagplatz für Düngemittel, Getreide, Brennmaterial u.a. Eines Tages lag am Ponton ein Frachtschiff mit einer Ladung Kalkmergel für die Landwirtschaft. Aber das Entladen dauerte eine Zeit, so dass es sich der Schiffer August Buchwald derweil einige Zeit in der Gaststube gemütlich machen konnte. Nur die Heimkehr auf das Schiff gestaltete sich danach aufgrund alkoholbedingter Gleichgewichtsprobleme bisweilen etwas schwierig. Denn um an Bord zu gelangen, musste August einen schmalen Bordsteg überqueren. Um nicht ins Wasser zu fallen, vermied er es daher meist, in aufrechter Haltung über den Steg zu balancieren, sondern zog es vor, rittlings über ihn hinweg zu rutschen. Auf der anderen Seite angekommen stieß er mit den Füßen gegen die Bordwand, und alsbald öffnete seine Frau eine Luke, um den Kapitän ins Schiff zu ziehen.

Ich hatte einen Traum

Zu mancherlei Originalen, die früher in Meiers Gasthof eingekehrt sind, gehörte auch Onkel Wilhelm. Von einem wunderschönen Traum erzählte er einmal, der jedoch jäh geendet habe. Er habe geträumt, dass er in Meiers Gaststube gesessen und gefragt habe, ob er noch einen schönen warmen Grog haben dürfe. In dem Augenblick habe ihn seine Frau geweckt. Verärgert sei er aufgeschreckt: ,,Harrst mi doch blot slopen loten, denn harr ich noch ´n schönen warmen Grog kreegen.“

Der Lloyd auf der Tanzdiele

Noch bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein befand sich an der Ecke Bahnhofstraße / Rondeshagener gegenüber vom alten Gasthof Erdmann ein kleiner Birkenwald. In den Jahren nach dem Krieg, noch bevor dort später ein Schießstand angelegt wurde, unterhielt genau hier in einer kleinen Holzbude der Flüchtling Frank Schäfer in einem einfachen Holzhäuschen ein kleines Uhren und Juweliergeschäft. Dieses scheint immerhin doch so viel abgeworfen zu haben, dass sich Frank Schäfer stolzer Eigentümer eines Lloyd nennen konnte. Und dies in einer Zeit, in der noch kaum jemand ein Auto hatte. Bei einer größeren Tanzveranstaltung in Meiers Saal war nun dieses Wunderwerk der Technik in einer angeheiterten Runde Gesprächsgegenstand, und ob er, Frank Schäfer, nicht mal seinen Wagen vorstellen wollen, immerhin müsse der ja nun auch zünftig eingeweiht werden. Wenig später traute der seinen Augen nicht, als er mit ansehen musste, wie sein Lloyd unter lautem Gejohle und Gelächter aller Gäste von einigen Männern die Saaltreppe hochgewuchtet wurde und schließlich mitten auf der Tanzfläche abgestellt wurde. Dazu sei angemerkt, dass dieses Auto eine Sperrholz-Kunstleder-Karosserie besaß und deshalb vergleichsweise leicht war. Es kann angenommen werden, dass das gute Teil danach ausgiebig begutachtet und vor allem begossen wurde. Ob Frank Schäfer danach noch zu einer Ehrenrunde auf dem Saal gestartet ist, ist nicht überliefert.

Mehr s. Höfe

Eine besondere Institution und aus dem Dorf nicht wegzudenken war seit undenklichen Zeiten der Landgasthof Hack an der Ratzeburger Straße 26. Bis zu seiner Schließung nach dem Tod des langjährigen Besitzers Carl (Calli) Hack im Jahre 2020 war das Lokal mit Saalbetrieb mit seiner urigen Gastlichkeit weit über Berkenthin hinaus bekannt und beliebt. Zuvor war der Hof über viele Jahrhunderte hinweg Sitz des Groß Berkenthiner Bauervogtes gewesen, der für seine Tätigkeit wie im Lauenburgischen üblich, mit dem Schankrecht ausgestattet worden war. Um diese Hufe rankt sich folglich seit Alters her viel Berkenthiner Geschichte. Im folgenden Lesen Sie ein Porträt der Familie Hack, wie sie vielen noch bekannt ist, aus dem Buch „Profile aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg“, von Iris Roumiantiv, Schwerin 2012.

Hier kocht Mutter

Familie Hack

Wer immer den Gasthof von Familie Hack in Berkenthin betritt, fühlt sich unwillkürlich einer Zeitmaschine entstiegen. Urtraditionelle Bauernkultur ist hier in allen Ecken vorhanden und entgegen dem zeitgenössischen Hang zum Perfektionismus wird die Gastronomie hier sehr häuslich betrieben. So fühlt sich der Besucher wie von den Bauersleuten zu Hause eingeladen. Hier ist nichts gezwungen oder willkürlich gekünstelt, sondern wie das Leben der Bauersleute ist auch der Gasthof durch und durch authentisch. ,,Seit 15 Jahren hat sich hier vieles verändert“, bedauert Urgestein Carl Hack. ,,Früher gab es 11 Landwirte in Berkenthin, heute sind es noch 3. Dadurch treffen sich hier auch nicht mehr so viele abends auf ein Bier oder zum Skat, wie es früher der Fall war.“ Auch sein eigener Hof hat seit l5 Jahren den Milchbetrieb eingestellt. ,,Erstens konnten wir die Milchquote nicht erfüllen und dann kam die 2-tägige Milchabholung.“ Ackeranbau auf 60 Hektar und Schweinezucht ind übrig geblieben.

Treu wie eh und je, um genau zu sein seit 1951, sind auch die Berkenthiner Landfrauen, die mit ihrem Verband regelmäßig bei Familie Hack tagen. Familie Hack braucht sich keine Sorgen zu machen. Ihre Landwirtschaft steht fest wie eine gute deutsche Eiche und hat tiefe Wurzeln. Die Geschichte des Hofes kann ins 15. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Über die Jahrhunderte wurde Landwirtschaft und Schankwirtschall gleichermaßen betrieben.

1915 brannte das reetgedeckte Gebäude ab, das heutige Haus stammt aus diesem Jahr. Und am 18. Januar 1936 wurde Carl Hack in dem hinteren Teil des Hauses geboren. Ein echter Bauernbursche, der schon mit 35 Jahren, 1971, das Unternehmen des Vaters nach dessen frühen Tod übernehmen musste. Die Stammkundschaft kommt seit Generationen aus Hamburg, Lübeck und Bad Oldesloe, aber auch aus Berlin und Stuttgart. Besonders gefragt sind neben der traditionellen Hausmannskost, die Hilda Hack nach Originalrezepten zubereitet, die saisonalen Angebote des Gasthofes. Alles voran das so genannte Schlachtfest, welches von November bis Mitte März auf der Speisekarte steht. Hierzu werden Schweine aus eigener Schlachtung zu klassischen Gerichten der bäuerlichen Küche verarbeitet. Da gibt es Schwarzsauer, Grütz- und Bregenwurst, bis hin zu Presskopf. Über drei Stunden dauert so ein viergängiges Gelage. Bei solchen Extra-Aufgeboten, wie auch zumeist am Wochenende, ist Sohn Heino in der Küche zu finden. Der gelernte Landwirt und Junggeselle hat zusätzlich die höhere Landbauschule besucht und kümmert sich ansonsten eigenständig um den Ackeranbau und die Schweinezucht. Wie es mal weitergehen soll mit Hof und Tradition? Carl Hack bleibt bei solchen Fragen gelassen: „Das muss die Zukunft mit sich bringen.“ Seine Vorfahren hätten sicher ähnlich geantwortet. Bewährt hat es sich.

Über 100 Jahre in Berkenthin

Vom Elekrobetrieb mit Schmiede zur Kfz-Werkstatt und Tankstelle Susanne Freytag erzählt

Ich wurde 1956 als Susanne Eckmann geboren und lebte mit meinen Eltern, Hedwig und Heinz Eckmann, in der Bahnhofstraße 10 in Berkenthin. In meinem Besitz befinden sich Unterlagen, die belegen, dass mein Elternhaus, ein schöner Backsteinbau, 1907 von einer Familie Nau aus Sierksrade erbaut wurde. Eine Tochter dieser Familie, Mathilde Nau, lernte Anfang des 20. Jahrhunderts (um 1910) den Elektrikermeister Bruno Heinemann kennen, der aus Hamburg-Wandsbek kam und im Auftrag der Firma Siemens un- terwegs war um Überlandleitungen zu bauen.

Er war ein stattlicher Typ, der etwas Großstadtflair aufs Dorf brachte. Sein Markenzeichen: Ein roter Schal, den er „à la Lagerfeld“ über dem Revers trug – schon lange, bevor Karl Lagerfeld das Licht der Welt erblickte.

Mathilde und Bruno, meine Großeltern mütterlicherseits, heirateten um 1915/16. Von diesem Zeitpunkt an führte Bruno Heinemann in der Bahnhofstraße 10 einen Elektrobetrieb und eine Schmiede. Sie hatten zwei leibliche Nachkommen – ein Mädchen und einen Jungen – die aber bereits im Kindesalter verstarben. Und da kommt meine Mutter ins Spiel: Die 1922 in Rondeshagen geborene Hedwig Lippe. Sie hatte schon als Kleinkind beide Elternteile verloren und wurde als Vierjährige –nach einem kurzen Aufenthalt bei ihrer Tante in Lübeck – von meinen Großeltern an Kindes statt aufgenommen.

Die Jahre vergingen, Hedwig wurde erwachsen und traf nach dem 2. Weltkrieg auf Heinz Eckmann aus Damlos bei Lensahn. Der Kraftfahrzeugmechaniker hatte gerade seinen Meisterbrief in der Tasche, und so wurde nach der Hochzeit (1953) aus dem Elektrikerbetrieb und der Schmiede eine Kraftfahrzeug-Werkstatt. Autos aller Fabrikate sowie Landmaschinen wurden hier repariert und es gab sogar einen Abschleppdienst.

1955 pachteten meine Eltern, Hedwig und Heinz Eckmann, von Hans-Otto von Keiser ein Grundstück in der Oldesloer Straße und errichteten hier eine Gasolin-Tankstelle. Hinter der Tankstelle befanden sich eine Wäscherei, die von Familie von Keiser betrieben wurde und die Tischlerei von Walter Behnke. Anfang der 70er Jahre wurde aus der Gasolin- eine Aral-Tankstelle.

Ich erinnere mich, wie froh ich war, als die Tankstellen-Ära am 31. Dezember 1987 zu Ende ging, denn nachdem meine Eltern den Tankstellenbetrieb aufgegeben hatten, gab es an den Wochenenden bei uns endlich ein Familienleben. Die Kfz-Werkstatt in der Bahnhofstraße blieb erhalten. Nach dem Tod meines Vaters (2007) erbten meine Mutter und ich die Werkstatt zu gleichen Teilen. Zu der Zeit hatte mein Sohn, Jan Freytag, seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker bereits abgeschlossen und war gerade dabei, seinen Meisterbrief zu machen. 2009 trat Jan in die Fußstapfen seines Opas, der die Werkstatt zuvor 54 Jahre lang geführt hatte. Leider sind mir keine weiteren Details über den Elektrobetrieb, die Schmiede, Tankstelle und Kfz-Werkstatt bekannt. Ich freue mich, wenn diejenigen, die etwas über die Geschichte der Betriebe wissen, Kontakt aufnehmen würden.

Der Frisörsalon Steinke

Ein Berkenthiner Unternehmen mit Tradition war uns ist der Friseursalon Steinke in der Oldesloer Str. 29. Der Gründer und langjährige Chef des Betriebes war der 2016 verstorbene Friseurmeister Werner Steinke, ein Handwerksmeister aus Leidenschaft. Er wurde 1939 in Sierksrade geboren und begann mit 14 Jahren seine Lehre beim damaligen Friseurmeister Rudolf Frank hier in Berkenthin. Anfangs hatte dieser noch seinen Frisörsalon in der Straße Im Winkel gegenüber der jetzigen Schule. Aber bereits Ende des 1. Lehrjahrs zog Meister Frank an den Kanal um – in einen Laden, der zum ehemaligen Gasthof Meier gehörte, wo sich die alte Ferienwohnung befand. Als Geselle ging Werner Steinke dann zuerst zwei Jahre nach Lübeck und kam danach wieder nach Berkenthin zurück. Er arbeitete sieben Jahre bei Heinz Burmeister, der seinen Salon in der Kirchenstraße hatte. Danach wechselte er noch einmal für gut zwei Jahre nach Lübeck in die Mühlenstraße. Anfang 1967 besuchte er dann eine private Meisterschule in Hamfelde zur Vorbereitung auf die Prüfung, die er im April des Jahres bestand.

Am 23. August 1967 eröffnete Frisörmeister Steinke seinen eigenen Frisörsalon hier in Berkenthin. Es war der alte Salon seines Lehrmeisters Frank in Meiers Gasthof. Bereits ein Jahr später ergab es sich, dass der Laden in der Oldesloer Straße frei wurde, den er damals von Maurermeister Schwarz anmieten konnte. Vorher war hier das Textilwarengeschäft von Albert Hinze ansässig gewesen. Nach dem Tod von Heinrich Schwarz kaufte er dann 1978 das Haus.

Heute arbeiten in dem Damen- und Herrensalon drei Angestellte, zwei als Teilzeit- und eine als Vollzeitkraft. Die Kunden kommen aus Berkenthin und der ganzen Umgebung. Dabei hat sich die Zahl der Kunden gegenüber den Anfängen erhöht, da sich die Einwohnerzahl des Ortes in den vergangenen 50 Jahren mehr als verdoppelt hat.

Die Zimmerei Walter Koop

Die Zimmerei von Walter Koop in der Bahnhofstraße befand sich am unteren Ende der Bahnhofstraße in Klein Berkenthin. Über Jahrzehnte gehörte das Unternehmen zu den renommierten Baubetrieben des Ortes, der weit über die Grenzen Berkenthins hinweg tätig war. Die Hallen am Rande des Zimmereiplatzes sind heute in Wohnungen umgewandelt, dennoch ist dem Gelände noch die ehemalige Zimmerei anzusehen.

Walter Koop stammte aus der benachbarten Sattlerei Koop, heute Haus Bahnhofstraße 14. Sein Vater, der Sattlermeister Adolf Koop hatte dieses Haus am Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Er hatte drei Kinder, Thea, die in Hamburg verheiratet war, Erich, der die Sattlerei weiterführte und schließlich Walter. Dieser lernte bei seinem Onkel Fritz Koop das Zimmermannshandwerk und absolvierte schließlich auch seine Meisterprüfung, da er dessen Zimmerei übernehmen sollte.

Fritz Koop wohnte in dem stattlichen Wohnhaus (heute) Oldesloer Straße 44, dem mit seinem Türmchen und den kunstvoll gestalteten Giebeln auch heute noch der „Zimmermeister anzusehen ist“. Gleich dahinter befand sich mit Ausgang zur Bahnhofstraße der Zimmereiplatz. Walter übernahm dann nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in den 40er Jahren dann auch den Betrieb, wohnte aber noch mit seiner Frau Tine und Tochter Heinke in Groß Berkenthin. Erst in den 50er Jahre baute er dann auf der gegenüberliegen Seite der Bahnhofstraße sein Haus, wo er bis an sein Lebensende wohnte. Späte übergab er den Betrieb an seinen Schwiegersohn Ernst Emil Timm , der für kurze Zeit auch das Baugeschäft Heinrich Schwarz weiter führte. Das gemeinsame Büro beider Betriebe war damals in dem Gebäude an der Disnacker Straße untergebracht. Emil Timm starb dann allerdings nach kurzer Zeit. Das Geschäft wurde daraufhin noch einige Jahre von der Firma Gollan-Bau weitergeführt, wechselte dann nach einmal den Inhaber, bis es dann schließlich auslief. Heute erinnern lediglich noch die vielen Häuser, Dachstühle, Scheunen, Türen, Treppen in der Region etc. an den Zimmereibetrieb Walter Koop. Auf dem ehemaligen Zimmerplatz bzw. in den ehemaligen Werkhallen stehen heute Reihenhäuser.

Erinnerungen an die Lehre und Ausbildung in der Zimmerei Koop von Herbert Gruhn, heute Köln

Jahrzehnte danach erinnerte sich der spätere Bauingenieur Herbert Gruhn an seine Lehrjahre in dem Betrieb. Herbert Gruhn stammte ursprünglich aus Schlesien, war aber dann zusammen mit seiner Mutter und einem Bruder nach Ende des Krieges aus seiner Heimat vertrieben worden. Der Vater war im Krieg gefallen. Die Familie landete zunächst entwurzelt in Unna in Westfalen, einem in Hamburg lebenden Onkel gelang es aber, zum Teil mit Hilfe des Suchdienstes des Roten Kreuzes, die durch die Wirren der Vertreibung verstreut lebende Großfamilie wieder zu sammeln. Aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehung zur Familie Koop in Berkenthin, vermittelte er die Famile Gruhn nach Berkenthin, wo die Mutter die Stellung einer Haushälterin bei dem Sattlermeister Erich Koop übernahm. So gelangte der knapp 10jährige Herbert Gruhn nach Klein Berkenthin, wo er seine Schulzeit beendete, nebenbei aber in der Sattlerei und der angeschlossenen Kleinlandwirtschaft aushelfen musste. Nach seiner Konfirmation begann er dann 1952 die Lehrer zum Zimmermann.

Lehre, Ausbildung

Von Herbert Gruhn

1952 wurde ich konfirmiert und begann anschließend eine Lehre als Zimmermann. Zu der Zeit war es schwierig eine Lehrstelle zu bekommen, da lag es nahe beim Bruder meiner Tante die Lehre anzufangen. Die Zimmerei war auf dem Nachbargrundstück.

Der Anfang ist mir sehr schwer gefallen. Regelmäßig arbeiten von morgens 7 bis abends 17 Uhr, das war eine große Umstellung zur Schule mit der vielen Freizeit. Der Betrieb bestand aus 4 –6 Gesellen, unserem Meister Walter Koop und 3 Lehrlingen.

In der Zimmerei arbeiteten damals:

Walter Koop, Meister

Emil Frank, Altgeselle (Rondeshagen)

Walter Frank, Geselle (Groß-Berkenthin)

Oskar Dürkop, Geselle ( Berkenthin)

Otto Koop , Geselle (Göldenitz)

Hugo Karnatz, Geselle (Göldenitz)

Willi Bohnsack, Junggeselle (Siebenbäumen) ist jetzt über 90 Jahre

Und daneben die Lehrlinge:

Dieter Dahnke

Klaus Haase

Herbert Gruhn

Als Lehrling im 1. Lehrjahr war man das letzte Glied in der Kette, die älteren Lehrlinge und die Gesellen sagten was man zu tun hatte. Jedes Jahr kam ein neuer Lehrling, dadurch blieb man nicht immer die letzte Nummer.

Es wurde entweder auf dem Zimmerplatz oder in der Werkstatt gearbeitet, auch auswärts in den umliegenden Dörfern. Auf dem Platz wurden die Dachstühle oder Scheunen nach Zeichnung vorbereitet, die Hölzer wurden richtig verzapft, Zapfenlöcher von Hand gestemmt, Löcher für Holznägel auf Zug gebohrt und zusammen gefügt. War alles passend, dann wurden alle Teile mit dem Stemmeisen gekennzeichnet und wieder auseinander gebaut. Alle Teile wurden zur Baustelle gefahren und es wurde „Gerichtet“ d.h. das Haus, die Scheune wurden aufgestellt.

Körperlich war die Zimmerei schwere Arbeit, einen Kran kannten wir zu der Zeit nicht, es wurde alles von Hand gemacht. Als Jugendlicher fühlte man sich ja stark und hat ohne zu murren die schweren Hölzer geschleppt. Später war die Wirbelsäule dann kaputt.

Für die Holzbearbeitung brauchten wir gutes und scharfes Werkzeug. Die Lehrlinge hatten nach Feierabend die Sägen zu schärfen, die Stemmeisen, Hobeleisen und Äxte zu schleifen.

Jeder Zimmermann hatte sein eigenes Werkzeug, auch die Lehrlinge. Werkzeug für z.B. 3 Gesellen und 2 Lehrlinge war eine ganze Menge. Morgens, vor Arbeitsbeginn, musste für jeden das Werkzeug am Arbeitsplatz liegen. Als Lehrling konnte man nicht erst um 7 Uhr zur Arbeit kommen.

Vor Weihnachten wurden die Gesellen entlassen, nur der Altgeselle Emil Frank und die Lehrlinge arbeiteten im Winter. Da wurden Arbeiten in der Werkstatt ausgeführt. Es wurden Türen, Treppen, Treppengeländer hergestellt. Treppenbau war eine besondere Arbeit, das konnte noch lange nicht jeder Zimmermann. Das Gleiche galt für die „Schiftung“ (Gratsparren herstellen bei Walmdächern). Wenn es keine andere Arbeit gab, dann mussten auf Vorrat Holznägel gespalten und geschnitzt werden. Es kam aber auch vor, dass wir bei Schnee und Eis draußen arbeiten mussten. Hölzer und Arbeitsplatz wurden frei gefegt und dann ging es los.

Abends wenn ich nach Hause kam in die warme Wohnung, bin ich oft nach dem Essen eingeschlafen. Die Lehrzeit betrug 3 Jahre, es gab 10/15/20 DM/Woche, davon musste ich meiner Mutter noch einen Teil abgeben. Einmal in der Woche war Berufsschule in Mölln. Das bedeutete 18 km mit dem Fahrrad morgens hin und nachmittags zurück.

Das Richten (aufstellen der Dachstühle oder Scheunen) war immer etwas Besonderes. Hier war absolute Zuverlässigkeit gefragt, um Unfälle zu vermeiden. Wenn die ersten Stützen und Rähme standen, dann mussten ein oder zwei Leute nach oben die freihändig über die Balken spazieren und weitere Teile entgegen nehmen konnten. Bolzen, Holz- und Sparrennägel mussten eingeschlagen werden. Kleinteile und Werkzeug wurden zielgenau geworfen und gefangen, auch das wollte gekonnt sein. Große Teile wurden an Stricken hochgezogen, oben stand man frei. Jetzt zeigte es sich, ob alle vorgearbeiteten Teile passten. War es nicht der Fall, kostete die Nacharbeit viel Zeit. Das Richtfest war natürlich der Lohn für die harte Arbeit. Der Bauherr spendierte etwas Geld nach dem Richtspruch, dann wurde zu Essen und Trinken geladen. Bei den Bauern war die große Diele ausgeräumt, Tische und Bänke aufgestellt.

Hier kam ich als Lehrling mit Alkohol in Berührung. Die Gesellen machten sich einen Spaß daraus uns Lehrlinge besoffen zu machen. Den Umgang mit Alkohol mußte man erst lernen – wir haben immer wieder geübt.

Im Jahr 1955 habe ich dann die Gesellenprüfung abgelegt, theoretisch mit „gut“, praktisch mit „befriedigend“. Von nun an gab es Gesellenlohn (1,78 DM/Stunde). Ausgezahlt am Wochenende in der berühmten Lohntüte. Die Lohntüten wurden auf der Baustelle ausgehändigt. So mancher Lohntüteninhalt landete dann nur teilweise bei der Familie, auf dem Bau wurde damals noch viel getrunken.

Am Sonnabend wurde zu jener Zeit noch bis mittags gearbeitet. Vor Weihnachten wurde auch ich zum Stempeln geschickt (Arbeitsamt). Zweimal in der Woche musste ich zum Arbeitsamt um mir einen Stempel in der Stempelkarte zu holen und das Stempelgeld (so wurde das Arbeitslosengeld genannt).

Im Winter fand ich Arbeit bei der Fa. Dechau in Kronsforde, einem Ort zwischen Berkenthin und Lübeck. Hier lernte ich das erste mal Akkordarbeit kennen. Wir stellten für die Bundesbahn in Lübeck Schneezäune her. Wie hoch der Betrag/Stck war, ist mir nicht mehr im Gedächtnis, wir verdienten jedenfalls gut Geld dabei. In verschiedenen Zimmereien und Baubetrieben im Lübecker Raum habe ich dann bis 1959 gearbeitet, auch wieder in meinem Lehrbetrieb. Anschließend begann das Studium an der „Staatsbauschule Lübeck“. Doch dafür brauchte man „Mittlere Reife“ oder „Fachschulreife“.

Mein Freund Erhard Jennrich kam zu mir und fragte mich, ob ich nicht auch Lust hätte, nachträglich die Fachschulreife zu erwerben. Drei Jahre jeden Sonnabend würde der Kurs an der Berufsschule in Mölln stattfinden. Ziel sollte natürlich die Ingenieurschule sein. Sonnabends wurden noch halbe Tage gearbeitet, das musste erst einmal abgeklärt werden. Erhard hatte Maurer bei der Fa. Koop gelernt, und hatte das gleiche Problem. Wir hatten verständnisvolle Arbeitgeber, wir meldeten uns an. Nebenbei machten wir noch einen Fernlehrgang. Wir hatten, als Volksschüler, ja keine Ahnung von Algebra und höherer Mathematik.

Das Dach am Zaun schützte die große Kreissäge, auf der wurden Bretter , Bohlen und Kanthölzer geschnitten. Die Hölzer wurden auf einem Gleis an der Säge entlang geführt. Die Bauern lieferten oft einfach Baumstämme an. um eine neue Scheune zu bauen.

Die Sattlerei Koop

Die Sattlerei Koop befand sich in dem heutigen großen Eckhaus an der Ecke Bahnhofstraße / Oldesloer Straße. Sattlermeister Adolf Koop hatte dieses heute zu einem großen Wohnhaus gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, das aber ursprünglich ein ganz anderes Aussehen hatte. Anders als heute befand sich der Eingang zu Oldesloer Straße hin. Neben dem Eingang befand sich ein kleiner Laden mit einem Schaufenster, in dem auch die Aufträge der Kunden entgegengenommen wurden. Im vorderen Teil des Hauses befanden sich neben der Wohnung auch die eigentliche Werkstatt sowie im Dachgeschoss eine Stube für den Gesellen. An den Wohntrakt schlossen sich im hinteren Teil des Gebäudes eine Diele und ein Stall für Hühner, Ziegen und Schweine an. Hinter dem Haus befanden sich vor dem Umbau noch ein umzäunter Misthaufen, ein Schuppen und das obligatorische Plumpsklo. Wie zu allen anderen Handwerksbetrieben gehörte auch zur Sattlerei Koop eine kleine Landwirtschaft für die Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Die Sattlerei lebte vor allem von der Herstellung und der Reparatur von Pferdegeschirren, in einer Zeit, als alle Bauern noch mit Pferden arbeiteten, garantierte dieses Handwerk den Sattlern und ihren Familien ein solides Einkommen.

Sattlermeister Adolf Koop hatte 3 Kinder. Thea, die später in Hamburg mit einem Karl Birkhoff verheiratet war, dann Walter, der Zimmermann wurde und den Betrieb seines Onkels Fritz Koop gleich nebenan weiterführte. Und schließlich Erich, der ebenfalls das Sattlerhandwerk erlernte und den Betrieb des Vaters weiterführte. Er war körperlich gehandicapt, konnte nur schlecht laufen und bewegte sich schließlich nur noch mit einem selbstgebauten Rollstuhl in seinem Haus und seiner Werkstatt. Er blieb unverheiratet und hatte keinen Nachfolger. Als dann immer mehr Traktoren auf den Bauernhöfen zum Einsatz kamen und immer weniger Pferdegeschirre gebraucht wurden, wurde die Sattlerei schließlich eingestellt. Nach Erichs Tod kam das Gebäude in die Hände seines Bruders Walter, der es zu einem Wohnhaus mit fünf Wohnungen umbaute.

in Berkenthin.

Die Wäscherei in Berkenthin – Nass- und Trockenwäsche oder schrankfertig

Von Ute von Keiser-Pytlik

Mein Vater, Hans-Otto von Keiser, war ältester Sohn einer sehr vermögenden Mutter – meiner Großmutter. Mehrere Gutshöfe gehörten zu ihrem Besitz, einer davon in Kulpin, weitere in Angeln an der Schlei. Nachdem meine Großmutter von meinem Großvater geschieden war, heiratete sie einen 17 Jahre jüngeren Mann, mit dem sie drei Kinder hatte. Da das Gut, welches eigentlich mein Vater bekommen sollte, nun an den ältesten Sohn der „neuen“ Familie ging, wurde mein Vater ausbezahlt. Von dem Geld kaufte er 1952 das Grundstück in der Oldesloer Straße/Ecke Schützenstraße in Berkenthin.

Auf dem Grundstück befand sich damals bereits die Tischlerei von Walter Behnke. Direkt nebenan errichteten meine Eltern eine Wäscherei, und an der Seite zur Hauptstraße wurde ein Teil an die „Gasolin“ (später „Aral“) verpachtet. Heinz Eckmann aus der Bahnhofstraße betrieb dort viele Jahre eine Tankstelle.

Da es anfangs nur wenige Kunden für unsere „Miele-Schnellwäscherei“ gab, fuhr mein Vater mit einem Hanomag-Lkw durch die Dörfer und verkaufte unter anderem Diesel/ Heizöl, das sich in einem Tank hinten auf dem Laster befand. Auf der verbleibenden Ladefläche lagen dann noch die Wäschesäcke und Waren der „Raiffeisen“ Ratzeburg, die mein Vater auszuliefern hatte.

Da der Diesel mit dem Zug angeliefert wurde, befand sich die Dieselzapfsäule hinter dem Bahnhof. Normalerweise holte mein Vater den Diesel mit dem Lkw, aber einmal musste mein Bruder Jürgen ein Fass durchs Dorf rollen – bis zum Friseur Frank, der seinen Salon damals bei „Meier’s Gasthof“ hatte.

Wir Kinder liebten den Lkw sehr: An Wochenenden wurden die Knaben des TSV Berkenthin damit zum Fußballspiel kutschiert und im Sommer fuhren wir gelegentlich damit zum Baden nach Behlendorf. Wenn die Polizei in Sichtweite war, mussten wir uns schnell flach hinlegen. Das klappte immer ganz prima.

Erst gab es in unserer Wäscherei nur Nass- und Trockenwäsche, später kam die schrankfertige Wäsche dazu. In den 50iger Jahren hatten viele Haushalte ja noch keine Waschmaschine und waren froh, ihre Wäsche abgeben zu können. In Stoßzeiten haben meine Mutter und bis zu fünf Mitarbeiterinnen bis spät in die Nacht gewaschen. Auf dem gesamten Grundstück waren dann Wäscheleinen gespannt und wir Kinder spielten Verstecken zwischen den großen Laken.

Die ersten Waschmaschinen wurden von einem großen Dampfkessel mit Kohle beheizt. Da es in der Wäscherei immer heißes Wasser gab, befand sich auch unsere Badewanne in einem Nebenraum.

Und weil das Spülwasser aus den Waschmaschinen irgendwo hin musste, grub mein Vater einen Graben von der Schützenstraße (damals Sandweg) bis zum Kanal. Manchmal – wenn der Graben wieder einmal verstopft war – gab es Ärger mit einem Anwohner. Einmal hob mein Vater ein großes Becken im Garten aus und ließ das Spülwasser hinein. Das war für uns Kinder ein riesiger Badespaß – bis das Wasser im Boden versickert war.

Im Jahr 1908 errichtete Heinrich Strahlendorf, geb. 1871, an der damaligen Landstraße nach Ratzeburg, heute Ratzeburger Straße 39, ein Wohn- und Werkstattgebäude, in dem er fortan eine Pantoffelmacherei betrieb. Er stammte ursprünglich aus Kählstorf, sein dort ansässiger Vater (1845 bis 1917), der über Generationen wie alle Männer der Familie Heinrich hieß, war über viele Jahre Forstmeister gewesen. Er wurde noch 1907 für seine langjährige Arbeit im Dienste des Kreises Herzogtum Lauenburg mit einem wertvollen Lehnstuhl geehrt, der sich noch heute im Besitz der Familie befindet.

Sohn Heinrich aber hatte das Pantoffelmacherhandwerk gelernt, zog nach Berkenthin, heiratete seine Frau Anna (1878 bis 1963) und stellte in der Werkstatt des neu erbauten Hauses zusammen mit einem Gesellen Holzpantoffeln her, die in den umliegenden Dörfern verkauft wurden. Holzpantoffeln waren in früheren Jahrzehnten sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder sehr gebräuchlich, waren sie doch weit robust und preisgünstiger als teure Lederschuhe.

Die „große“ Zeit erlebte der Betrieb dann in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg, als der Ort voller Flüchtlinge war und Lederschuhe für die meisten unerschwinglich blieben. In dieser Zeit arbeiteten bis zu 8 Männer in der langgezogenen Werkstatt, darunter auch Sohn Heinrich (1909 bis 1991), der zusammen mit seiner Frau Frieda (1909 bis 1952) ebenfalls an der Ratzeburger Straße wohnte. Dessen Sohn Heinrich (geb.1944), der heute zusammen mit der Familie seines Sohnes in dem Haus lebt, erinnert sich aus Erzählungen noch daran, wie Großvater Heinrich damals mit dem Fahrrad oder mit einem Motorrad die Pantoffeln über die Dörfer an die Kaufleute vertrieb. In lebhafter Erinnerung ist ihm auch noch ein kleines Dreiradauto, das aber derartig störanfällig war, dass sein Vater bei der Auslieferung der Ware mit dem Fahrrad hinterherfahren mussten, um bei einem Liegenbleiben des Gefährts Opa Strahlendorf helfen zu können. Er erinnert sich auch daran, dass sein Großvater in jenen Jahren jeweils abends mit den Tageseinnahmen mit dem Fahrrad nach Lübeck fahren musste, um das benötigte Leder für die Pantoffelriemen zu kaufen. Wegen der inzwischen galoppierenden Inflation Ende der 40er Jahre musste befürchtet werden, dass das Geld schon am nächsten Tag nichts mehr wert war. Als dann die die Währungsreform kam, war es mir dem Pantoffelboom vorbei. Nun konnten sich die Leute wieder Lederschuhe leisten, so dass dann der Betrieb in den 50er Jahren eingestellt wurde.

Pantoffelmacher Heinrich Strahlendorf und seine Ehefrau Anna

Anfänge der Firma Wisniewski in Berkenthin 1946 / 1947

von Herbert Gruhn

Flüchtlingsfamilie Wisniewski war in Berkenthin ins RAD–Lager eingewiesen worden, Vater, Mutter, drei Kinder. Lothar, Hilmar, Edelgard. In diesem Lager des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes waren sehr viele Flüchtlinge untergebracht. Herr Wisniewski hatte wohl in der alten Heimat einen Betrieb gehabt, in dem Betonröhren für Entwässerungsleitungen herstellt wurden. Jetzt nach dem Krieg versuchten alle Flüchtlinge eine Arbeit zu finden, um Geld zu verdienen. Auf der westlichen Seite der Oldesloer Straße war freies Gelände. Hier konnte Herr Wisniewski ein Grundstück nutzen, um mit der Herstellung von Betonwaren zu beginnen. Später muß er das Grundstück erworben haben.

Zuerst stand auf dem Gelände nur eine Blechhütte in der Material und Werkzeug gelagert waren. Für die Herstellung der Betonrohre brauchte es Formen verschiedener Größen. Wie Herr Wisniewski in der Zeit nach dem Krieg diese Formen erworben hatte, ist mir nicht bekannt. Am Anfang wurde noch ganz ohne Maschinen gearbeitet. Der Beton wurde noch von Hand gemischt, lagenweise in die Formen gefüllt und jede Lage mit einem Handstampfer verdichtet. Nach erhärten des Betons wurde die Metallform entfernt. Die größten Rohre waren die Brunnenringe. 1 m im Durchmesser und 1m hoch. Mit diesen Ringen stellte Fa. Wisniewski auch Brunnen her. Innen wurde die Erde ausgegraben und nach und nach weitere Ringe aufgesetzt bis das Grundwasser erreicht war. Der Bedarf war wohl groß, die Produktion wurde erweitert. Zwischendrin baute Herr Wisniewski ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung. In die zog eine Schwester von ihm ein. Im Jahr 1954 wurde eine Werkhalle gebaut. Mit der Dachkonstruktion wurde die Zimmerei Walter Koop beauftragt, ich selbst habe daran noch mit gearbeitet. Sohn Lothar hat später in Aachen Architektur studiert, Sohn Hilmar hat im Betrieb mit gearbeitet und später die Fa. übernommen. Tochter Edelgard hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, hat dann ebenfalls in der Fa. gearbeitet. Hilmar war nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Mit der Zeit hat Hilmar die Fa. dann wesentlich erweitert, er hat sich auf die Produktion von Betondeckenplatten spezialisiert. Es gab außerhalb von Berkenthin zwei weitere Produktionsstätten. Warum die Firma nach Hilmars Tod nicht mehr weiter geführt werden konnte, das ist mir nicht bekannt.

Vater Wisniewski war ein impulsiver Mann, ziemlich beleibt, trotzdem sehr beweglich. Mein Freund Dieter und ich waren als Jugendliche oft im Haus Wisniewski, haben ihn oft erlebt.

Köln 26.7.2023 Herbert Gruhn

Der Autor: Herbert Gruhn (* 31.10.1936, lebte von 1946 bis 1962 in Berkenthin) kam 1946 zusammen mit seiner Mutter und zwei Geschwistern nach Berkenthin. Die Familie lebte im Hause des Sattlermeisters Koop an der Ecke Oldesloer Straße / Bahnhofstraße. Er verlebte hier seine Kindheit und seine Jugend und absolvierte eine Lehre als Zimmerer. Später bildete er sich zum Bauingenieur weiter. Herbert Gruhn lebt heute in Köln.

Ein Geschäft mit langer Tradition

In dem Haus in der heutigen Ratzeburger Straße 11 war schon Ende des vorletzten Jahrhunderts der Kaufmann Carl Siemer ansässig, der damals ein Spezereiwarengeschäft führte, wie es in einem Prospekt von 1884 hieß. Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts übernahm dann Kaufmann Helmuth Schulz den Laden und führte ihn zusammen mit seiner Frau Dora, geborene Fohkuhl, als Kolonialwarenladen weiter. Helmuth Schulz, geboren 1885, stammte ursprünglich aus Nossentiner Hütte, einem kleinen Ort in Mecklenburg, und betrieb neben seinem Geschäft zugleich eine Schäferhundezucht.

Wegen seiner regimekritischen Haltung geriet er in der Zeit nach 1933 wiederholt in Konflikt mit der NS-Ortsleitung und saß zweitweise sogar wegen des Hörens von sogenannten „Feindsendern“ in Gestapo-Haft. Nach dem Krieg galt er entsprechend als unvorbelastet und wurde noch 1945 von der britischen Besatzungsmacht zum Bürgermeister ernannt. Vgl. dazu das Kapitel über die ersten Nachkriegsjahre! Diese Funktion hatte er bis zur ersten freien Gemeindewahl inne. Da in seinem Haus in dieser Zeit britische Armeeangehörige untergebracht waren, war Kaufmann Schulz vorübergehend sogar gezwungen, seine Waren in dem Geschäft des Konkurrenten Ferdinand Barnsen zu verkaufen.

Wahrscheinlich noch 1946 erlitt Helmuth Schulz dann einen Schlaganfall, der zu einer halbseitigen Lähmung führte, so dass seine Frau Dora den Laden alleine weiterführen musste. Ihr zur Seite stand schon früh ihre Tochter Helmi, geboren 1933, die wegen dieser Arbeit ihre Schulausbildung an der Ernst-Barlachschule in Ratzeburg abbrach.

Helmi heiratete später den Kaufmann Ullrich Schröder aus Demin und führte mit diesem bis zu ihrer Trennung gemeinsam das Geschäft weiter, wobei Ullrich Schröder zeitweise mit einem Verkaufswagen über Land fuhr. Neben Lebensmitteln gehörten auch weitere Waren des täglichen Bedarfs zu dem Sortiment. Der Kaufladen Helmi Schröder ist vielen Berkenthinern noch gut in Erinnerung. Das Geschäft existierte noch bis Mitte der 80er Jahre, bevor es für immer schloss. Heute ist das ehemalige Geschäftshaus ein reines Wohngebäude, dem man seine frühere Verwendung aber noch ansieht.

Einfachste Anfänge

Das Baugeschäft Heinrich Schwarz wurde nach dem Ersten Weltkrieg von dem gleichnamigen Maurer gegründet. Die Familie Schwarz stammt väterlicherseits ursprünglich aus Buchholz am Ratzeburger See und hatte dort eine Leinweberei betrieben. Die Mutter stammte aus Klein Berkenthin und war eine geborene Kahns. Hierher nach Klein Berkenthin zog das Elternpaar Schwarz nach der Heirat 1869. Vater Heinrich sen. arbeitete zunächst in der Landwirtschaft, später gab er diese Arbeit auf und fand Beschäftigung als sogenannter Stackarbeiter an der Stecknitz, zu seinen Aufgaben gehörte es, die versandeten Stellen im Kanalbett frei zu halten, damit die Salzprähme hindurchgetreidelt werden konnten. Noch gab es den alten Stecknitzkanal, der Elbe-Trave-Kanal wurde erst später gebaut.

Im fortgeschrittenen Alter lernte er dann noch das Mauerhandwerk. Später arbeitete er als Friedhofswärter.

Der Sohn Heinrich Schwarz wurde 1890 geboren und lernte nach seiner Konfirmation 1905 auf Drängen seines Vaters ebenfalls das Maurerhandwerk. Mit 19 Jahren, im November begab er sich als Geselle gegen den Willen seiner Eltern auf die Wanderschaft durch Deutschland. Bis zu seiner Einziehung zum Kriegsdienst 1915 arbeitete er so in unterschiedlichen Städten in Deutschland.

Nach seinem Kriegseinsatz an der Ostfront kehrte er schließlich im März 1919 nach Berkenthin zurück und machte hier ein Baugeschäft auf. Zugleich bezog er das Wohnhaus direkt unterhalb der Kirche an der Kirchsteigbrücke, das schon sein Vater im Jahre 1905 erbaut hatte. Vorher hatte an dieser Stelle das Anwesen des Landmannes Joachim Gräper gestanden, das aber 1904 abgebrannt war.

Firmengründung in schwieriger Zeit

Die Zeit der Firmengründung unmittelbar nach dem Krieg war denkbar ungünstig. Heinrich Schwarz schreibt in seinen Erinnerungen: „Es sah trostlos aus in unserem besiegten Vaterland, überall Arbeitslosigkeit, große Lebensmittelknappheit und große Zuchtlosigkeit in allen Schichten der Bevölkerung.“ Langsam erhielt er aber doch erste Aufträge und ganz langsam verbesserten sich die Lebensbedingungen. Trotz der grassierenden Inflation konnte er bereits 1922 seinen Betrieb auf acht Mitarbeiter erweitern. Am 15. Dezember 1922 heiratete er Martha Sorgenfrei, die Tochter des Berkenthiner Bahnhofvorstehers. Die Ehe blieb kinderlos, allerdings nahm das Ehepaar 1944 ein Waisenkind auf, das zusammen mit vier Brüdern aus dem ehemals besetzten Holland ausgewiesen worden war, weil seine Eltern Deutsche waren.

Trotz der kümmerlichen Jahre und des Mangels an Baustoffen ließ sich die Bautätigkeit wegen der immensen Nachfrage nach Wohnraum in den folgenden Jahren nicht mehr aufhalten. Das Baugeschäft erhielt stetig neue Aufträge und schließlich bestand die Belegschaft bereits vor dem Zweiten Weltkrieg aus 25 bis 30 Mitarbeitern.

Da der alte Lagerschuppen inzwischen viel zu klein geworden war, kaufte Heinrich Schwarz ein Grundstück von dem Gastwirt Hack am Ortsausgang nach Ratzeburg am heutigen Disnacker Weg und baute darauf ein entsprechend großes Lagergebäude mit einem Büro, Unterstellräumen für Baumaschinen und Fahrzeugen. Später wurde hier zusätzlich eine Kohlenhandlung untergebracht. Seit den zwanziger Jahren errichtete das Baugeschäft Schwarz in Berkenthin und Umgebung viele Wohn- und Wirtschaftsgebäude, aber auch öffentliche Gebäude.

Geschäftsmann und Politiker

Während des Zweiten Weltkrieges begann für das Unternehmen wiederum eine schwierige Zeit, da nahezu alle Privatbauten eingestellt wurden und viele Handwerke zur Wehrmacht eigenzogen wurden. 1943 wurde Heinrich Schwarz zum Bürgermeister der neuen Gemeinde Berkenthin ernannt, die nach der Zusammenlegung 1938 aus den Ortsteilen Groß und Klein Berkenthin, Göldenitz, Hollenbeck und Kählstorf bestand. Er hatte dieses Amt dann mit einer kurzzeitigen Unterbrechung nach Kriegsende bis zur Kommunalwahl 1951 inne. U.a. verdankt ihm Berkenthin die Rettung der Brücken an den letzten Kriegstagen, später wurde er deswegen mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet.

Über seine bewegenden Erlebnisse als Bürgermeister vor allem gegen Ende des Krieges und nach dem Einmarsch der englischen Besatzungsmacht erfahren Sie alles in den Kapiteln „Zweiter Weltkrieg“ und „Politischer Neubeginn“. Als kirchlich geprägter Mann war er zusätzlich über viele Jahre im Vorstand der Kirchengemeinde aktiv und hatte zudem weitere Ehrenämter inne.

Insbesondere nach der Währungsreform und der Gründung der Bundesrepublik erholten sich die Wirtschaft und damit das Bauwesen sehr schnell und somit belebten sich auch das Baugeschäft und der angeschlossene Kohlenhandell. Viele private und öffentliche Bauprojekte wurden in den Nachkriegsjahrzehnten von der Firma ausgeführt, so u.a. der Schulneubau, der Ausbau der Meierei oder das Transformatorenwerk.

Trotz seiner Inanspruchnahme durch das Geschäft ließ sich Heinrich Schwarz 1951 noch in den Kreistag wählen, dem er bis 1966 angehörte.

Mit seinem 70. Lebensjahr stellte Schwarz den aus Bad Segeberg stammenden Bauingenieur Ernst Emil Timm ein, an der er 1964 den Betrieb verpachtete und der das Geschäft seinen Worten nach „zu seiner vollsten Zufriedenheit“ weiterführte. Ernst Emil Timm heiratete die einzige Tochter des Zimmermeisters Walter Koop, Heinke Koop, aus der Bahnhofstraße und leitete zeitweilig auch diesen Betrieb. Nach seinem überraschenden Tod betrieben Werner Schönrock und Sohn in dem Wirtschaftsgebäude am Disnacker Weg unter dem Firmenlogo „Timm – Baustoffe – Kohlen“ noch bis in die 2000er Jahre einen Baustoff- und Kohlehandel. Heute stehen auf dem Gelände reine Wohngebäude.

Auf Reisen